公元前280年,秦使司馬錯發隴西之兵,由蜀地攻取楚國黔中,楚割上庸、漢北之地與秦求和。公元前279年,秦將白起拔楚鄢、鄧、西陵之地,此三地是郢都的屏障,三地失,則郢都危。公元前278年,白起破郢,燒楚先王陵,楚國被迫由郢徙陳。楚離郢以後,楚並沒有馬上滅亡,卻成為楚國由強轉弱、由盛變衰的一個轉折點,何況這也不是遷都釀成的。徙陳後,楚迅速穩住了陣腳,阻止了秦兵繼續東進;也加劇了秦占區與秦的鬥爭,一度使楚恢復生機。至公元前253年,楚徙都鉅陽(實際仍在陳境);楚考烈王二十二年(公元前241年),因參與諸侯攻秦不利又徙都壽春;直至公元前223年,才被秦所滅。從陳至楚最後滅亡的56年中,楚都在陳有38年,陳作為楚國後期的政治、經濟、軍事中心,顯然發揮了極其重要的作用。要研究楚後期的歷史,就不能無視陳的重要地位與作用。

錯金銀龍首轅頭(淮陽馬鞍冢楚墓出土,現藏河南博物院)

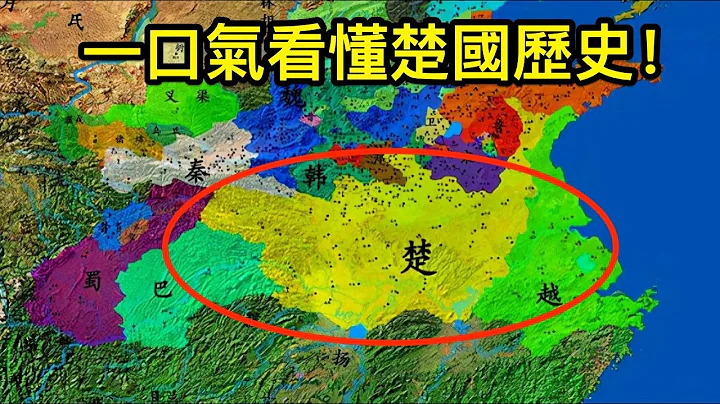

一、楚遷都選定陳的緣由

(一)陳地具有重要的戰略位置

楚之所以遷都,是迫於秦的軍事進攻,因此要選新都,必須距秦較遠,能避秦的軍事鋒芒;但也不能避得太遠,還要能組織力量與秦抗爭。從當時的政治軍事形勢分析,陳是最理想的選擇。正如信陵君無忌所說,秦“伐楚,道涉谷,行三千里,而攻冥阨之塞,所行甚遠,所攻甚難,秦又不為也。若道河外,倍大梁,右上蔡、召陵,與楚兵決於陳郊,秦又不敢”(《史記.魏世家》)。秦所以不敢,因陳在韓、魏以東,韓、魏與秦有世仇。秦要伐陳,走捷徑必須經韓、魏,又怕韓、魏抄他的後路,“兵出之日而王憂其不返也。若不借路於仇敵韓、魏,必“隨水右壤,此皆廣川大水山林溪谷,不食之地也",極為不便。總之,從當時的政治軍事形勢來說,楚選擇陳作為新都,最為有利。

(二)楚在陳有很好的統治基礎

楚莊王曾滅陳為縣,被勸阻復陳。楚靈王再次滅陳,並以“今我大城陳、蔡、不羮,賦皆千乘”為炫耀。靈王死,平王立,復陳國,然陳實際已是楚之附庸了。至公元前479年(楚惠王十年)",“滅陳而縣之”。楚在滅陳之後,東部為了對付吳、越,北部為了對付三晉和齊魯,加強了對陳的控制與建設。從惠王滅陳至公元前278年徙都陳,楚已在陳經營了200年,陳一直是楚的北方軍事重鎮,顯然有較好的軍事設施。從陳的地理位置看,東南部是楚的大後方,而西北有韓、魏作屏障;其西南又有召陵、上蔡這些楚的重要軍事據點,加上汝水迂迴其間,構成了一條較牢固的防線,既可阻止韓、魏襲擊,也能抗拒秦兵進攻。因此,楚選陳作都,較為有利。

鳳鳥形玉佩(淮陽平糧台遺址楚墓出土)

(三)便於組織力量抗秦

楚丟棄西南大部分地區,時時都在想收復,都城若離得太遠,就不便組織力量抗秦。陳地所處位置較近,因而楚選擇陳為都。

(四)陳交通便利,物產豐富

司馬遷《史記•貨殖列傳》說:“陳在楚、夏之交,通魚鹽之貨”,又有“陳夏千畝漆”之說。淮河流域,是楚國的又一糧倉,楚靈王時,陳地已“賦皆千乘”。經過春秋晚期到戰國早中期的發展,更大大向前推進了一步,“無饑饉之患”,“無凍餓之人”。選陳作楚都,就有軍需等各方面的充分保證。

特殊的地理位置,發達的經濟、文化基礎,以及便利的交通條件,構成了陳城在楚國歷史上的重要地位。

戰國時期刀幣(淮陽出土,現藏周口市博物館)

二、陳為楚後期都城確鑿無疑

近年來陳城淮陽的考古發現,已證實了陳為楚後期都城。河南考古界,在淮陽獲得了大量可喜資料。根據他們的研究成果,淮陽楚墓晚於江陵最後一期楚墓。江陵楚墓的年代,下限為前278年,江陵已發現有前278年拔郢後的秦墓,秦墓的風格與楚墓迥然有異。淮陽楚墓早於安徽壽縣長豐楚墓,長豐楚墓又有楚幽王墓作標誌。

淮陽楚墓的年代是在由郢徙陳以後和由陳遷壽春以前,時代上沒有任何疑義。有學者推定淮陽馬鞍冢為頃襄王墓是可以成立的。北冢的規模更大,封土更高,地位顯然更尊。據理推測,不可能是頃襄王的配偶或晚輩、只能是頃襄王的長輩。頃襄王父親籠懷王客死於秦,旋即歸葬於楚,當時郢都在江陵,一直到頃襄王二十一年才徙陳,因此基主不可能是懷王,很可能是懷王的夫人、頃襄王的母后。既然頃襄王和懷王夫人均葬於淮陽,那麼陳為楚後期都城就確鑿無疑了。

淮陽縣城東南馬鞍冢楚墓遺址

三、陳為楚都發揮了重要作用

楚都遷陳後,暫時脫離了與秦人的正面接觸,獲得了一個相對安定的發展和復蘇的機會。《戰國縱橫家書》載朱己謂魏王曰:“(秦)伐楚,道涉谷,行三千里而攻冥阨之塞,所行甚遠,所攻甚難,秦又弗為也。若道河外,背大梁,右蔡、召,與楚兵決於陳郊,秦又不敢。”又《史記•春申君列傳》載朱英謂春申君曰:“先君時善秦二十年而不攻楚,何也?秦逾龜益之塞而攻楚,不便;假道於兩周,背韓、魏而攻楚,不可。”可見,當時楚頃襄王在郢都喪失後東遷於陳的選擇是正確的。楚都東遷後,獲得了休整的時機,並利用陳地有利的經濟、文化基礎,使楚國出現了一段“復強”的時期。比較而言,從楚頃襄王二十三年至考烈王二十二年(公元前276年~公元前241年)為楚國的相對復興階段,其間30餘年,楚國不僅沒有受到大的侵伐和挫敗,且分別於頃襄王二十三年集合東地兵士10餘萬,收復了為秦所拔的江旁15邑,置郡以拒秦,見載於《史記•楚世家》:“(楚頃襄王)二十三年,襄王乃收東地兵,得十餘萬,復西取秦所拔我江旁十五邑以為郡,距秦。”二十七年,楚派出3萬人協助三晉伐燕,楚考烈王五至六年,秦、趙展開“長平之戰”,趙國向楚求救,楚使春申君及魏公子將兵數十萬攻秦軍,秦軍多失亡。又考烈王二年(公元前261年),楚東伐魯,“取徐州”,這一戰略要邑的入楚,為進而北上滅魯,向東控制泗、沂中上游地區奠定了基礎。考烈王十六年(公元前247年),秦大舉攻魏,信陵君又統率楚、趙、魏、韓、燕國之師,大敗秦軍於“河外”,並“乘勝逐秦軍至函谷關,抑秦兵,秦兵不敢出”;考烈王二十二年,時信陵君已故,楚春申君再次組織楚、趙、魏、韓、燕國之師攻秦,楚為縱長,兵至函谷關,因“秦出兵攻,諸侯兵皆敗走”,是為戰國時期關東列國的最後一次聯合行動,然終因這時各國已朝不保夕,兵無鬥志而敗北,於是“楚東徙都壽春”。此後,楚國便江河日下,終至敗亡。

銅鐎壺(戰國時期,淮陽平糧台遺址楚墓出土)

陳為楚都,其作用和影響主要表現在以下四個方面:

(一)楚迅速穩住陣腳,阻止秦兵東進

根據史料記載,楚徙陳前後,秦兵勢如破竹,大有一舉殲楚之勢。公元前280年,秦分兩路攻楚,一路秦軍由北“伐楚,楚軍敗,割上庸、漢北地予秦”(《楚世家》)。路由西伐楚,“使司馬錯發隴西,因蜀攻楚黔中,拔之”(《秦本紀》)。公元前279年,“拔鄢、鄧五城”(《白起王翦列傳》)。公元前278年,“秦將白起遂拔我郢,燒先王夷陵。楚襄王兵敗,遂不復戰,東北保於陳城,秦以郢為南郡”(《楚世家》)。公元前277年,“蜀守若伐楚,取巫郡及江南為黔中郡”(《秦本紀》)。當時,正如《韓非子•初見秦》所說:“秦與荊人戰,大破荊。襲郢,取洞庭、五湖(一作渚)、江南,荊王君臣亡走,東服(一作伏)於陳。當此時也隨荊以兵,則荊可舉,荊舉則民足貪也,地足利也,東以弱齊燕,中以凌三晉,然則是一舉而霸王之名可成也,四鄰諸侯可朝也……”《史記.春申君列傳》也說:“當是之時,秦已使白起攻楚,取巫、黔中之郡,拔鄢、郢,東至竟陵,楚頃襄王東徙治於陳縣……秦輕之,恐一舉兵而滅楚。”

在這嚴峻時刻,楚採取了積極的對策。政治上,頃襄王採納庄辛的“亡羊補牢”罷“淫逸侈靡”,疏奸佞之臣,並採用“舉淮北之地之十二諸侯”(《戰國策》)的策略。為阻秦伐楚,外交上,派黃歇入秦遊說秦王:“今聞大王欲伐楚,此猶兩虎相鬥,兩虎相與斗而駑犬受其弊,不善楚。”並提出“若將楚攻破,韓、魏、齊則坐收漁翁之利,於秦會極大不利。”這樣,果真說動了秦昭王,“發使賂楚,約為與國”。公元前272年“楚使歇與太子完入質於秦”(《春申君列傳》)。這就阻止了秦兵繼續東進,贏得了將近40年的時間,便秦沒有攻楚。這不只給了楚以喘息之機,並使之得到了一定的恢復與發展。

銅鍤(戰國時期)

(二)加劇了秦占區與秦的劇烈鬥爭

秦之所以沒有繼續東進,除上述原因外,還與楚在秦占區展開了激烈的反抗分不開。仔細翻閱史料就會發現,有些地方N度被秦佔領,又幾度被楚收復,如此反覆,這正反映楚秦鬥爭的劇烈。茲將有關史料摘錄如下:

《楚世家》載:(公元前276年)“復西取秦所拔我江旁十五邑以為郡,距秦。”《秦本紀》也載:“楚人反我江南。”

《戰國策•秦策》載:(公元前278年,秦拔郢以後)“荊人收亡國,聚散民,立社主,置宗廟,令帥天下,西面以與秦為難。”

自公元前278年以後,鄢(宜城)、郢(江陵)、安陸(雲夢)一帶,有的地方可能一度也被楚收復過,加上淮陽發現有這一時期的楚墓與頃襄王墓,說明楚都沒有再遷回郢(江陵)。

(三)加速了對楚南部和東部地區的開發

公元前278年楚被拔郢以後,喪失了大片土地,也喪失了一些重要資源,如江漢地區的糧食、水產、皮革;鄂西和湘西的礦產、食鹽、丹砂、木材、生漆等。從文獻記載結合考古資料來看,大江以北即現在的漯河、信陽至武漢及其以東和大江以南的洞庭湖區,包括常德、益陽和湘江流域及其以東仍屬楚。考古資料還證實,秦占區的人口急劇減少,而東部和南部的人口如淮陽、鄂州、長沙甚至湘南衡陽、資興等地的人口迅速增加。一方面對秦的軍事鬥爭急需各種物資;另一方面人口的大量東徙南遷,急待開發東部和南部地區來滿足這些需要,促進了這些地區經濟的發展。

1.在農業方面。有兩點最為突出,一是鐵制農具的普遍推廣和使用,使得一些不毛之地得以開發。據楚國鐵器出土情況統計:(1)出土鐵器的地域廣,南到湖南南部,東到江蘇即楚轄全境包括邊遠地區,鐵器已普遍使用:(2)品類全,主要是生產工具,有鋤、耒、耙、鐮、鑽、斧、鏡、鑿、錐、錘、魚鉤等等,還有兵器劍、矛、戈、匕首、鏃等;(3)多數鐵器為戰國中晚期,器類也以此時為多;(4)鐵前主要應用於農業生產,包括砍伐、墾殖、耕種和收割以及採礦等各方面。

郢爰拓片

另一突出之點是大型水利工程的修建。最著名的有芍陂,《水經•肥水注》:“斷神水又東,逕白芍亭東,積而為湖,謂之芍陂,陂周一百二十里許……陂有五門,吐納川流。”經歷代維修,至今還在發揮作用。《中國古代科技成就》介紹說:“這是個大似湖泊的水塘,塘堤四周設有三十六道門,七十二道涵,它接引六安山區流來的水,形成一座周圍一百二十多里的蓄水庫,可以灌溉萬頃良田。現在它成為淠史杭水利綜合利用工程的一個組成部分。”顯然,正是楚東遷後,更需擴大旱澇保收的農田面積,以保障東遷人員和軍隊的糧食需求,做到“軍用饒給”。同時修這樣的工程才有了人力和物力的保證。

2.在採礦方面。銅是當時最重要的戰略物資,主要用在三個方面:一是製作武器。雖然戰國中期已出現了鐵兵器,然而直到戰國末期,最主要的還是青銅兵器。與秦等戰事的增加,青銅兵器也就需要不斷更新與補充。二是製作禮器。如楚幽王墓出土的各種青銅器800餘件,其中重器有100多件,大鼎重400多公斤。三是製造貨幣,用銅鑄貨幣,主要是蟻鼻錢。

楚國後期,金幣大增也必須加速金礦的開採。據統計,全國有安徽、河南、江蘇、陝西、山東、浙江、湖北7個省50多個縣(市),80多處地點出土過楚後期的金幣。以上這些地方,都是楚國後期經濟樞紐。

3.在手工業方面。隨着楚政治軍事勢力東遷南徙,各類工匠也隨之而來,楚國的手工業包括建築、髹漆、絲織、冶鑄、琢玉等等有所發展。如壽春發現的大型空心磚宮殿建築,絕不比江陵紀南城所見遜色。楚幽王墓所見重400公斤的大銅鼎,為同期所見之最,淮陽、長豐楚墓出土的玉器之精,甚至超過江陵等處楚墓。

銅魚鏢(淮陽出土,現藏周口市博物館)

楚都陳期間,有一段相對穩定、復蘇時期。以陳為中心的淮北汝、穎一帶的經濟、文化基礎並不低於南陽盆地與江漢地區,春秋戰國時期沿淮水利工程期思陂、芍陂的相繼修建,又極大地促進了淮南地區的經濟發展,使之成為楚國重要的農業基地。銅礦的相繼發現和採礦技術的提高,提供了製造武器、禮器和錢幣所需要的資源。源源不斷的物質資料和生產資料,使得楚在失去郢都之後在別都陳城迅速穩住陣腳、進而又促進了政治、經濟、文化等方面的發展。基於戰略軍事以及防守的重要,楚國對原有的古陳國、楚陳縣故城進行了大規模擴建,同時還在陳城東南的項國故城外加築郭城,以作別都,另於陳城西南今商水縣修建章華台,作為離宮,這一方面是出於戰略防禦的需要,同時也體現了楚國當時仍擁有相當強的經濟實力。

(四)延緩了楚和其他東周國家的滅亡

當楚在陳站穩腳跟,經濟有一定恢復和發展後,做了三件較大的事:一是救趙;二是滅魯;三是率諸侯伐秦。前兩項雖然取得了成功,但第三項卻失敗了。這就導致了秦統一六國的必然結局。前兩項能取得成功,至少說明了兩點:

1.楚國的實力得到了一定的恢復,能與秦抗衡。在秦最後滅楚的過程中,秦始皇先聽信李信的意見,只帶了20萬軍隊去,被楚打敗,只得改派王翦。王翦提出“非六十萬人不可”,秦始皇“空秦國甲士而專委於”王翦,可見秦是傾全國之力才征服了楚國。

頗具巫風的楚幣

戰國時期楚國的銅貝幣“蟻鼻錢”,

俗稱“鬼臉錢”,是楚國通用的一種貨幣。存世量較多。

2.秦並不是完全不可戰勝的力量。公元前259年,秦發兵攻趙,動用的軍隊“人數倍於趙國之眾”,想一舉滅掉趙國。趙國的勢力雖極度削弱,然眾志成城,舉國抗秦,秦圍趙國邯鄲一年多,數易其將,損失慘重,卻不能拿下。秦昭王再三請赫赫有名的將領白起去,白起明知戰勝不了趙,不願去做“辱軍之將”,結果,楚、魏的救軍到,與趙內外合擊;“秦軍多失亡”,只得敗走,邯鄲之圍自解。前247年,(魏)信陵君又統領五國軍隊,敗秦於河外。

綜上所述,楚國都陳以後,起到一定的積極作用,利用秦與東周各國矛盾,贏得了一段和平時期,使境內經濟有所發展。楚的勢力對秦起了一定的抑制作用,至少延緩了秦滅六國的時間。

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)