全球兒童安全組織(中國)首席代表 崔民彥

環球時報健康客戶端記者 高嘉悅

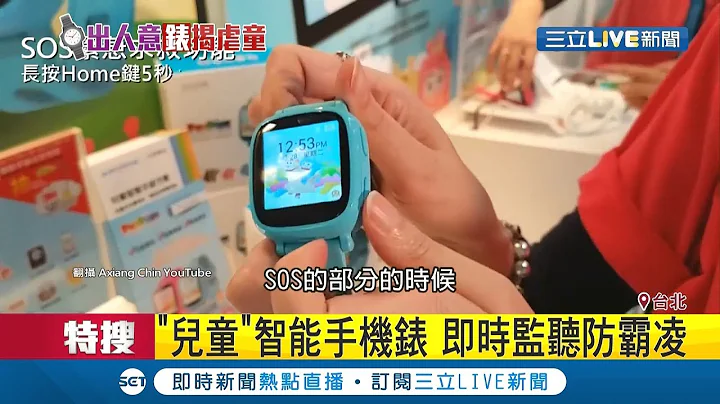

「你們在哪啊,我去找你玩」「我們在樓下呢,快來!」「我們碰一碰加個好友吧」......在北京市某小區內,「環球時報健康客戶端」記者看到一群小朋友手腕上戴著智能手錶,玩得不亦樂乎。近年來,兒童智能手錶受到家長和孩子的青睞。然而,在方便家長聯繫孩子的同時,功能冗餘、誘導消費、侵犯隱私等令人擔憂的問題也不斷湧現,兒童「手腕上的安全」亟待守護。

全球兒童安全組織(中國)首席代表崔民彥表示,最初兒童智能手錶是簡單的定位器和電話的結合,其目的是防止兒童走失被拐。目前,兒童智能手錶的功能不斷延伸,除了定位、接打電話外,還可以加好友、微聊、視頻通話、拍照發好友圈、留言評論等。很多兒童智能手錶還內置益智遊戲和支付功能,從「定位手錶」成為「社交神器」,由防護用具演變成生活工具,隱患隨之而來。

添加好友無安全限制,存在隱患。只要碰一碰或是搖一搖兒童智能手錶,就能添加陌生人為好友,發語音、圖片、表情包,進行視頻通話,也有類似微信朋友圈的功能,發朋友圈、評論集贊。很多家長反映,經常能看到孩子用手錶聊天。崔民彥表示,兒童過早開展「網路社交」有著一定的危害,可能導致網路成癮。如果添加的好友是陌生成年人,尤其是異性,存在安全隱患。而且只有同品牌的手錶,才能碰一碰加好友,每隔一段時間就升級加入新功能,出新款,會激發孩子們的攀比心理。

遊戲太多,容易讓孩子沉迷。通過遊戲的形式幫助孩子學習,是很有創意的想法。但兒童手錶這一載體比較特殊,尤其是一些連成年人都容易上癮的機制被植入到兒童手錶里,讓缺乏分辨和自控能力的兒童沉迷,會導致孩子注意力不集中、視力變差、睡眠不足等問題。

誘導購物消費。兒童智能手機的使用群體為3周歲至14周歲的未成年人,卻有紅包支付、購物等功能。崔民彥表示,這個年齡段的孩子缺乏對錢的把控性和辨別是非的能力,極易被廣告推送或遊戲內容吸引,進行購物或充值消費。

泄露個人信息。一些版本較老、配置較低的兒童智能手錶缺乏隱私設置,各種App安裝後無須用戶授權,就可開啟多種敏感許可權,遠程獲得孩子的位置、人臉圖像和對話等信息。一旦有不懷好意的人侵入手錶,家長的「省心神器」就變成偷窺孩子的「跟蹤器」。

崔民彥認為,智能化確實會讓生活更便捷,但大人便捷和小孩便捷是不一樣的,有些「兒童便捷」不要也罷。解決這些問題需要各方面的努力。

首先,要加強行業審核與監管。相關部門應對市場上所有的兒童智能手錶進行信息安全性指導,發布行業信息收集標準並指導數據應用範圍,加強對兒童智能手錶和應用的審核和整改,發布產品設計與推廣的指導規定,讓企業在開發相關產品時有法可依、有矩可循。如可通過相關規定,取消兒童智能手錶中的購物功能、明確要求其中的遊戲設置取消加好友功能等。

其次,兒童智能手錶的廠家設計產品功能時,應有所加減。所有功能的設計應該符合兒童身心發展特點,滿足其實際需要。例如,可增加家長後台監管功能、設計分年齡段的智能手錶,關閉低年齡段孩子碰一碰加友功能,或是需家長同意才能通過好友以及下載遊戲等。

最後,家長要起到引導、示範以及監管的作用。建議可買最簡單功能的智能手錶,並控制孩子的佩戴時間和地點。家長應和孩子溝通好智能手錶的作用,只用於定位以及突發事件時溝通。回家時要讓孩子取下手錶,並形成習慣。引導孩子通過提升正確的社交能力、豐富業餘愛好、增加趣味活動等,建立健康互動的交往關係,有意識地多提供「現實社交」。▲

![[MAMA 2022] IVE, KEP1ER, NMIXX, LE SSERAFIM, NEWJEANS - 'Cheer Up' Lyrics (Color Coded Lyrics) - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/emQIKe2tGl8/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBitWecJGXwnCsgIXjiSuzCmdM-1w)

![NewJeans在宣布獲大賞後全員毫無反應 「你們忘了嗎?我們是NewJeans啊」XD| [K-潮流] - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/VpJrVDAgBLs/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAaXE8uvu_gvrtmhqxrfNkwM21qLA)

![[2022 MAMA] IVE&Kep1er&NMIXX&LE SSERAFIM&NewJeans - CHEER UP | Mnet 221129 방송 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/d2heDnR3sjc/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAaAaOJ1FOuMVt8zl0aAdxxx1s2FQ)

![[2022 MAMA] IVE&Kep1er&NMIXX&LESSERAFIM&NewJeans-ELEVEN+WADADA+O.O+FEARLESS+Hypeboy | Mnet 221129 방송 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/IJks7TIDfnk/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBY-vECgvowNPEf_1BO1TlRrKZwjw)