凱爾特人沿著中歐大草原不斷西進後,達到了大西洋岸,在這裡他們做出了幾個不同的選擇:

一部分人選擇停留在了法國境內,成為了後來的高盧人。

還有一部分選擇跨海登陸不列顛島,現在愛爾蘭、威爾士人的祖先就是他們這一支。

還有些翻過了阿爾卑斯山脈,來到了義大利北部的波河平原。這些橫跨阿爾卑斯山而居的凱爾特人,被羅馬人稱呼為山內高盧和山外高盧。

翻越比利牛斯山的凱爾特人也很猛,迅速征服了西班牙當地的伊比利亞人。

凱爾特人雖然在歐洲西部稱霸,然而因為文化的落後,在歐洲還排不上號,當時最強盛的就是希臘。

擊潰波斯的進攻後,希臘獨霸地中海,四處殖民。

因殖民地利益分贓不均,整個希臘爆發了大內戰。斯巴達、科林斯、邁加拉等結成「伯羅奔尼撒同盟」,對抗雅典領著愛琴海小弟的」提洛同盟」。

希臘人的撕B特點決定了他們無法成為一個帝國(除了曇花一現的亞歷山大帝國),但是希臘人的殖民反而讓西邊義大利半島上的拉丁人做大起來,而這些拉丁國家中最著名的就是後來的羅馬。

當然此時的亞平寧半島,還遠不是羅馬人的天下,半島的北面,是強大的伊特魯里亞人,南面則是希臘人的殖民地。未來的巨人羅馬,還只是半島中部的一座普通城市。

羅馬隨後快速崛起,他們征服了北方的伊特魯里亞人,這也意味著新興的羅馬和山內高盧之間,已經沒有任何緩衝勢力了。

為爭奪義大利北部肥沃的平原,雙方爆發多次戰爭,強大的高盧人更勝一籌,公元前390年,高盧人反推羅馬,雙方在距離羅馬城15公里的地方,展開了一場決戰,也就是阿里亞之戰。高盧人強悍的戰鬥力,讓羅馬人幾無還手之力,最終高盧人攻進了羅馬城,這也是羅馬自建城以來第一次遭到外族的入侵。

高盧人在羅馬城駐留了7個月之久,對留在羅馬城內的貴族和平民,進行了大肆的屠殺和劫掠,羅馬人付出300公斤黃金後,高盧人才解除對羅馬城的佔領。

慘敗後的羅馬知恥而後勇,在希臘文明的影響下,不斷革新內政,此後的300年里,逐漸壯大成為了羅馬共和國。相反高盧人始終沒有形成一個統一的國家,疆域內部一直以部落的形式存在。部落是高盧人的最高社會組織,當今法國的一些城市的名稱就源於高盧部落的名稱。如巴黎(Paris)出自巴里西人(Parisii)。這些數以百計的部落經常處於相互衝突之中。

羅馬重新強大後再度發兵北上,面對紀律嚴明、戰術先進的羅馬軍隊,身材高大、作戰勇猛的高盧人漸漸處於下風。但是高盧人有一個牛逼的技能點,他們是歐洲最早懂得冶煉鐵、製造鐵器工具的民族,加上本身高大健碩,驍勇善戰,這讓羅馬花了足足幾百年的時間才徹底征服高盧。

公元前58年,作為羅馬歷史上最負盛名的人物,凱撒出征高盧。歷時7年,打了八次大戰,整個高盧方才盡數被納入羅馬的版圖之內。

高盧人很快就對戰勝者屈服,向羅馬文明敞開了大門,由此,高盧進入了羅馬化的時代。

怎麼管理高盧呢?

同期,東方的秦、漢正在力推郡縣制,把分裂了幾百年的中國真正統一起來,而羅馬人的行省制度也有異曲同工之處。

高盧地區因為幅員遼闊,被羅馬劃分為4個行省,除了納爾榜南錫斯被元老院治理外、其餘3個行省皆為元首行省。

看看羅馬帝國分裂後日耳曼王國搞得分封制,就能明白郡縣和行省制的意義了。

羅馬人大力籠絡高盧的貴族階級,給予高盧人羅馬公民權,同時在高盧大搞基建:

城市的街道筆直、整齊。

市中心擁有一個寬闊的長方形大廣場。

同時興建了包括政府機關、神廟、竟技場、公共浴室在內的一批公共建築。

城市化的進程也吸引了大批人口遷入,當然規模還無法和東方的西漢相比,

即使是作為中心城市的里昂,人口亦從未超過8萬人。而《漢書.地理志上》提供的數據,西漢長安的人口已達「戶八萬八百,口二十四萬六千二百」。

政治、經濟雙管齊下,效果相當顯著。但羅馬明白這些只能讓異族暫時臣服,要真正同化他們還得依賴文化的力量。

羅馬開始強推拉丁文化,官方使用的文字必須是拉丁文,拉丁語則是高盧的通用語言,要當官,先要學會拉丁文字。慢慢的,高盧的貴族、上層人物開始逐漸接受拉丁文字。

尤為關鍵的是,由於高盧人始終沒有創造出自己的文字,這就為拉丁文化在底層的傳播打開了方便之門,到後來整個高盧地區都開始說拉丁語,然後經過時間演化,後來又逐漸發展為現代法語。

隨著高盧羅馬化進程的步步深入,高盧的命運與羅馬帝國本身的興衰已然緊密相關,可謂是一興俱興,一衰俱衰。

但是帝國要維持長時間的巔峰是非常難的,內部的腐化會溶蝕帝國的基石,外部還要面對日耳曼蠻族的瘋狂入侵,羅馬帝國要走下坡路了,帝國已經無法對包括高盧在內的各個行省實行有效的統治。

235年,駐紮在萊茵河流域的羅馬帝國軍隊擁立哥特人後裔、色雷克斯為新皇帝,至此帝國徹底大亂,各個行省的司令紛紛起兵奪位,高盧駐軍司令官波斯圖姆公開宣布脫離羅馬,自立為高盧皇帝,並建起包括高盧、日爾曼、不列顛和西班牙的「高盧帝國」。

亂世的皇帝不好當啊,帝國成立沒多久,高盧境內就掀起了一場大規模的起義:巴高達運動(巴高達意為「戰士」),起義者殺死奴隸主,奪取莊園,攻陷城市,趕跑豪富貴族。

高盧帝國的末代皇帝泰特里克無力鎮壓國內起義,不得不向羅馬皇帝求援。史上奇葩的交易出現了,羅馬皇帝給了泰特里克一大筆錢,而泰特里克則答應交出軍隊,並使高盧重新歸併羅馬帝國。

花了錢的羅馬人沒想到這就是一個大坑,雖然取得名義上的統一,羅馬軍主力卻被高盧起義軍牢牢牽制在西部,使得東部對抗日耳曼蠻族的力量顯得拙荊見肘。

趁著高盧局勢一片混亂之際,萊茵河對岸的日爾曼人更加頻繁入侵高盧。公元4世紀下半葉,那場改變歐洲版圖的日耳曼民族大遷移發生了,有興趣的朋友可以看這篇 改變歐洲版圖的日耳曼民族大遷移,在匈奴人的逼迫下,日耳曼人各部落開始向西遷移。

其中進入高盧境內較大的幾支日耳曼人部落有西哥特人、勃艮第人、法蘭克人等。

西哥特人,原來曾是羅馬帝國的同盟者,在410年,西哥特人背叛羅馬夥同其他蠻族一起進入義大利,在洗劫羅馬城之後來到了高盧南部,很快又被羅馬人驅趕到了西班牙。

羅馬帝國遇到更野蠻的汪達爾人後,皇帝覺得西哥特人其實還挺溫柔的,於是又從西班牙召回了西哥特人,給了他們一塊地盤,就在高盧南部的阿基坦地區,西哥特人以圖盧茲為首都,建立了西哥特王國。

繼西哥特人在高盧建立另一個蠻族王國的是勃艮第人。來自斯堪的納維亞半島的勃艮第人3世紀中期就遷移至萊茵河上游地區,他們也受到匈奴人摧毀性的攻擊,本著敵人的敵人就是朋友的原則,羅馬人允許勃艮第人移居到薩瓦地區,勃艮第人得以在高盧東南部以里昂為首都,建立了勃艮第王國。

另外一支早在3世紀就渡過萊茵河進入羅馬帝國境內的法蘭克人咱們在下篇墨洛溫王朝時代會重點講述。

其它還有一些小部落如薩克森人、圖林根人以及阿雷曼人,他們雖然沒有建立起王國,但也都掌控了一些地區,建立了自己的勢力範圍。

這些日耳曼部落在西遷的過程中,不僅摧毀了羅馬,同時也征服了生活在高盧地區的凱爾特人,此後,凱爾特人逐漸被趕出了歐洲大陸,蜷縮到了英倫三島之上,隨後英格蘭地區的凱爾特人又被盎格魯撒克遜人趕走,時至今日,凱爾特人的生存空間,只剩下了蘇格蘭,愛爾蘭,威爾士這一小塊地方。

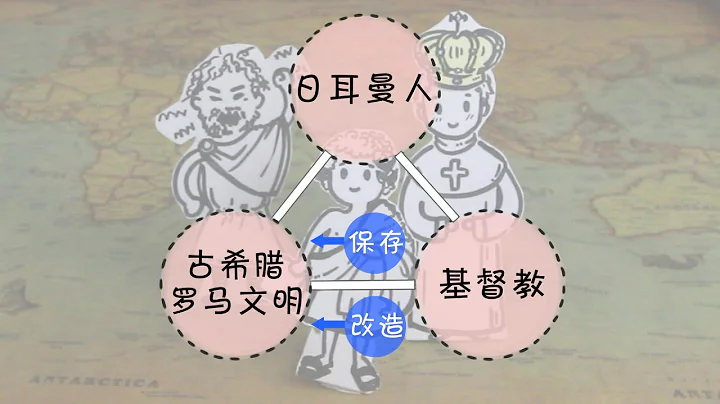

而留在高盧境內的高盧人(或者可以稱之為說拉丁語的羅馬公民)開始了和日耳曼人漫長的融合過程。。。。。。。

羅馬帝國雖然還保持著形式上的統一(分裂為東、西兩大帝國),但帝國的根基已經被這些蠻族破壞殆盡。日耳曼人雖以同盟者的身份居住在帝國內,但他們並不享有羅馬公民權,也不為羅馬文化所同化,仍舊保持著部落原有的社會結構和生活習俗,儼然一個個獨立的小王國,隨著蠻族佔據的地盤越來越多(羅馬此時需要大量的日耳曼人作為戰力),羅馬帝國實際上已經名存實亡。

帝國滅亡的導火索緣起一起發餉事件,由於帝國無法從地方徵集到足夠的稅金,後期國庫已然枯竭,完全無力支付軍餉,駐紮在義大利的僱傭軍團(大部為日耳曼士兵)發生嘩變,士兵們推舉該軍團的將領奧多瓦卡為國王,公元476年,日耳曼人攻陷羅馬,西羅馬帝國滅亡。

東哥特人國王狄奧多里克大王在東羅馬帝國的支持下進兵羅馬,幹掉了奧多瓦卡,於493年在拉韋納建立東哥特王國。

狄奧多里克所圖甚遠,他力圖聯合所有在帝國西部的日耳曼人的王國和部落聯盟,在義大利重新建立一個新的政治中心,取代曾經的西羅馬帝國。

但是東羅馬帝國不允許西歐再次出現一個新的強權,雙方很快就陷入了長達數十年的戰爭之中,在查士丁尼一世和名將貝利薩留的指揮下,東羅馬帝國奪回了諸多羅馬故土:義大利的大部地區、北非和西班牙。

眼看羅馬帝國又要再次統一,這個系列的主角,法蘭克王國終於登場亮相。。。。。。

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)