石墨是一種碳的同素異形體,具有優良的導電性、導熱性和化學穩定性,被廣泛應用於各個領域,尤其是純電動汽車(EV)的製造。石墨是電動車電池的關鍵材料之一,用於製作負極,可以提高電池的容量和壽命。然而,石墨的供應並不均衡,中國是全球最大的石墨生產和出口國,佔據了市場的主導地位。而日本和歐洲等海外汽車企業則嚴重依賴中國的石墨供應,面臨著採購成本高、供應不穩定和質量不一的問題。

近日,中國宣布對部分石墨物項實施出口管制,引發了全球關注和擔憂。中國商務部和海關總署10月20日發布公告稱,決定自12月1日起,根據《中華人民共和國出口管制法》等相關規定,對屬於純電動汽車(EV)主要材料的石墨實施出口管制。這意味著中國企業未經相關部門審查並獲得許可,將無法出口石墨。這一舉措將對全球石墨市場產生重大影響,尤其是對日本和歐洲等海外汽車企業造成巨大衝擊。

據美國地質調查局 (USGS)的數據,中國佔世界石墨產量的65%。尤其是在高純度石墨不可或缺的車載電池用負極材料領域,中國企業掌握了8成以上的份額。業界相關人士透露,除中國企業之外,日本企業也生產電池用負極材料等,但據稱石墨的大部分從中國進口。為了構建不依賴中國的供應鏈,開拓新的採購對象成為當務之急。

然而,在全球範圍內尋找替代石墨來源並非易事。首先,石墨資源分布不均勻,除了中國之外,其他國家的儲量和產量都相對較低。根據數據,2022年全球石墨儲量為8.3億噸,其中中國佔3.6億噸(43%),其次是巴西、俄羅斯、印度、朝鮮、加拿大等國家。2019年全球石墨產量為110萬噸,其中中國佔72萬噸(65%),其次是巴西、印度、俄羅斯、土耳其等國家。

其次,石墨的開採和加工需要高昂的成本和複雜的技術。石墨通常以天然或人造兩種形式存在。天然石墨是從地下開採出來的碳含量高的礦物,需要經過粉碎、篩分、浮選、乾燥、微粉化等多道工序才能提純和改性。人造石墨是通過高溫高壓將焦炭或瀝青等有機物轉化為石墨的工業產品,需要消耗大量的能源和原料。無論是天然石墨還是人造石墨,都需要滿足電池用負極材料的高標準,如高純度、高結晶度、高密度、高導電性等。這些要求使得石墨的生產成本和環境成本都很高。

最後,石墨的替代材料還沒有成熟的商業化應用。目前,電池用負極材料主要有三種類型:石墨、硅和鋰金屬。其中,石墨是最常用的一種,佔據了市場的主流地位。硅具有比石墨更高的比容量,可以提高電池的能量密度,但也存在著體積膨脹、循環壽命低、成本高等問題。鋰金屬是一種理想的負極材料,可以實現高能量密度和長壽命的電池,但也面臨著安全隱患、製造難度和供應不足等挑戰。因此,目前還沒有一種負極材料可以完全取代石墨。

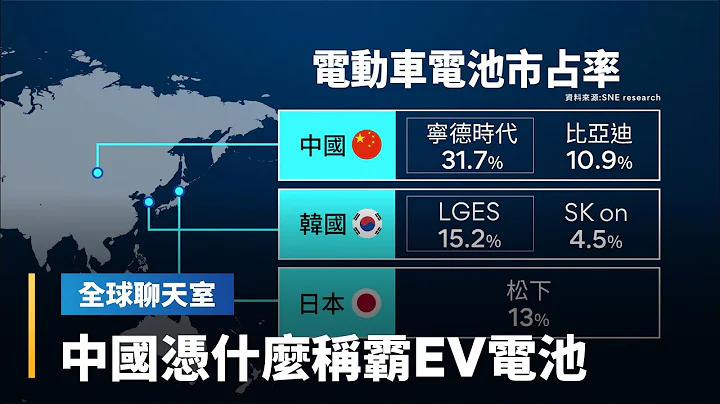

中國對石墨實施出口管制的背後,有著深刻的戰略意圖。一方面,中國是全球最大的電動車市場和生產國,擁有眾多的電動車和電池企業,如比亞迪、寧德時代、力神等。中國通過控制石墨供應,可以保護自己的產業鏈安全,提升自己的競爭優勢,打造全球領先的電動車品牌。另一方面,中國也是在中美科技戰背景下釋放信號,表明自己有工具可以回擊美國對中國科技企業的打壓和制裁。中國通過出口管制法等法律手段,可以對美國在晶元、稀土等領域的禁令進行反制。

中國對石墨出口管制給日本和歐洲等海外汽車企業帶來了巨大的壓力和挑戰。這些企業不得不尋求其他途徑來保證石墨的供應,如與其他國家或地區建立合作關係、開發新的負極材料或技術、加快電池回收利用等。這些措施都需要投入大量的資金、時間和人力,可能會影響他們在電動車市場上的競爭力和發展速度。同時,他們也要面對中國在電動車領域不斷增強的影響力和競爭力,如何保持自己在全球市場上的地位和聲望成為他們必須思考和解決的問題。

中國對石墨出口管制是一場涉及到全球電動車產業鏈安全和競爭力的博弈。中國通過這一舉措展示了自己在電動車領域的實力和決心,也給日本和歐洲等海外汽車企業帶來了困境和挑戰。