*仅供医学专业人士阅读参考

一代、三代ALK-TKI合理序贯,争取最大生存获益!

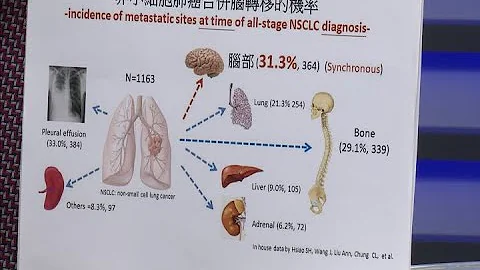

随着肺癌筛查、诊断和治疗方面的不断进展,肺癌患者的生存期逐渐延长。2019年, GO2肺癌基金会提出将晚期肺癌作为一种慢病进行管理,以期更长生存时间、更好生活质量[1]。

ALK融合阳性(ALK+)晚期非小细胞肺癌(NSCLC)是不容忽视的一类人群,存在于大约5%的NSCLC病例中[2]。一代ALK酪氨酸激酶抑制剂(TKI)克唑替尼进入临床后,显著延长了ALK+患者的生存期。但随着治疗时间的延长,ALK+NSCLC最终会对克唑替尼产生耐药性。近年来,二代、三代ALK-TKI相继出现,丰富了临床治疗选择,同时也为如何制定合理的序贯治疗方案,以期帮助患者取得理想的生存获益提出了挑战。

从疗效看ALK-TKI序贯治疗优化选择

当前,可用于ALK+晚期NSCLC治疗的ALK-TKI众多,除经典药物克唑替尼外,还有阿来替尼、塞瑞替尼、洛拉替尼等二代、三代ALK-TKI。面对ALK-TKI三代同堂,如何选择合适的一线及后线方案实现最优化的序贯治疗效果关系着患者的长期生存。

越来越多的真实世界数据显示,克唑替尼一线序贯后代ALK-TKI可为患者带来更长的生存获益。WJOG 9516L研究回顾了ALK+晚期NSCLC患者接受克唑替尼治疗进展后序贯二代ALK-TKI的临床数据。研究发现,克唑替尼序贯二代ALK-TKI的中位总生存期(OS)为88.4个月,来自法国的真实世界研究FCT-1302 CLINALK提示,克唑替尼序贯塞瑞替尼或阿来替尼,可为患者带来89.6个月OS获益。来自美国的真实世界研究表明,克唑替尼序贯后代ALK-TKI,OS长达86个月。这些研究表明,一代克唑替尼一线序贯二代ALK-TKI治疗的中位OS达到7年以上[3-5]。

图1. 一线克唑替尼序贯治疗的中位OS

同时,GLASS研究显示[6],既往治疗(大部分患者采用克唑替尼)耐药后序贯三代ALK-TKI洛拉替尼的中位OS可长达89.1个月。也就是说,一代克唑替尼一线序贯治疗,无论是1+2还是1+3,均能带来长生存获益。

图2. 克唑替尼序贯洛拉替尼,OS长达89.1个月

1+3方案优于1+2方案

在序贯治疗方面,1+3方案较1+2方案显示了更好的疗效。多项研究显示,一代ALK-TKI序贯三代ALK-TKI洛拉替尼的无进展生存期(PFS)优于一代ALK-TKI序贯二代ALK-TKI,一线克唑替尼进展后序贯洛拉替尼的PFS为11.1个月,而序贯二代ALK-TKI的PFS仅7.1个月[7-8]。

1+3方案优于2+3方案

此外,1+3方案较2+3方案也显示出了更好的疗效。全球多中心II期临床研究显示[9],在亚洲患者中,克唑替尼序贯三代ALK-TKI洛拉替尼对比二代ALK-TKI序贯洛拉替尼PFS更长,分别为13.6个月和6.9个月,在非亚洲患者中也得出了类似的结果,克唑替尼序贯洛拉替尼对比二代ALK-TKI序贯洛拉替尼,PFS更长,分别为12.5个月和5.5个月。同时,与二代ALK-TKI序贯三代ALK-TKI相比,一线克唑替尼序贯三代ALK-TKI可以获得更优的ORR和颅内ORR,且亚洲人群疗效更佳,分别达到82.4%和80%。非亚洲人群的总体ORR和颅内ORR分别达到63.6%和61.9%。

图3. 不同序贯方案ORR和颅内ORR对比

由此可见,1+3方案优于1+2方案和2+3方案,克唑替尼一线序贯洛拉替尼的“1+3”方案是ALK+NSCLC更优的序贯方案。

从耐药机制和后续序贯治疗比例看ALK+晚期NSCLC一线治疗选择

患者进入二线治疗的原因往往是一线治疗耐药。因此,透彻地了解ALK-TKI靶向药物耐药机制,能够帮助临床医生更好地实施序贯治疗[10]。

作为临床中使用多年的经典ALK-TKI,克唑替尼的耐药机制已经逐渐明确。研究发现,克唑替尼耐药患者中,仅6.5%为原发耐药,其余为继发耐药。在继发耐药中,有65%为药理学耐药,其余为生物学耐药。在克唑替尼的生物学耐药方面,分为ALK靶点继发突变和脱靶耐药,包括ALK二次突变(20%-30%)、ALK扩增(6%-18%)、旁路激活(15%)以及组织学类型转换[11-14]。

但幸运的是,克唑替尼发生的药理学耐药以及ALK突变、ALK扩增耐药,均可通过序贯后代ALK-TKI尤其是三代ALK-TKI应对。

药理学耐药方面,后代ALK-TKI,尤其是洛拉替尼具有良好的血脑屏障穿透能力,能更好应对克唑替尼的药理学耐药。ALK突变方面,克唑替尼一线治疗诱导二次突变的比例大概只有20%-30%,且它的耐药位点,如L1196M、G1269A都可以被后代ALK-TKI所覆盖,这就意味着克唑替尼耐药后大概率依然可以使用后代TKI进行治疗。ALK扩增方面,后代ALK-TKI尤其是洛拉替尼的IC50更低,可能克服ALK扩增的问题[15-19]。

从序贯治疗比例上看,一线克唑替尼治疗ALK+NSCLC病情进展后,序贯后代ALK-TKI的循证医学证据丰富,多数患者可序贯后代ALK-TKI,其中阿来替尼、塞瑞替尼和洛拉替尼序贯比例可达到100%[20-21]。

二代ALK-TKI耐药机制主要以二次突变和旁路激活为主,ALK二次突变高达50%-70%,旁路激活达到45%[22],其中G1202R是接受二代ALK-TKI治疗患者最常见的耐药突变,且耐药突变谱更复杂。研究发现,二代ALK-TKI发生二次突变耐药后,序贯其他二代ALK-TKI疗效不理想,中位PFS仅1.9-6.4个月[23],仅三代洛拉替尼可用。且研究发现二代ALK-TKI一线治疗进展后的序贯比例低,序贯机会小,J-ALEX研究和ALEX研究中分别只有25.2%和38.1%的患者接受序贯治疗[19-20]。

三代ALK-TKI洛拉替尼治疗的耐药机制分为ALK依赖性耐药(靶内耐药,主要由ALK激酶结构域获得性耐药突变介导)和ALK非依赖性耐药(脱靶耐药,由非靶点激酶改变介导的,如旁路信号激活或表型转化)。其中非依赖性耐药机制包括EGFR激活、NF2功能缺失突变、EMT等[24]。目前,克服靶内耐药的第四代ALK-TKI正在开发中,期待新的解决方案为患者带来更多获益。

因此,从耐药机制上看,一代克唑替尼发生的各种类型耐药,均可通过序贯后代ALK-TKI尤其是三代ALK-TKI应对。而二代ALK-TKI耐药主要以二次突变和旁路激活为主,且旁路激活处理棘手,后续治疗选择有限,患者序贯机会低,可能影响最终的OS。

小结

ALK突变堪称肺癌的“钻石突变”,通过各代靶向药物的序贯使用,部分患者已经实现长期生存。从疗效数据、耐药机制以及后续序贯治疗比例来看,一线使用克唑替尼治疗后序贯三代ALK-TKI具有一定优势,患者能够后获得较长的生存期,是一个较为理想的治疗选择。未来,相信随着三代药物在国内上市、四代药物研发步入正轨,ALK患者的预后会进一步提高,真正实现肿瘤慢病化管理。

专家简介

宋启斌 教授

一级主任医师/教授/博士研究生导师

武汉大学人民医院肿瘤中心 主任 兼肿瘤学教研室主任

国家卫健委医政医管局《肿瘤诊疗指南》专家组成员

国家癌症中心肺癌质控专家

中华医学会继续医学教育教材《肺癌》分册 副主编

湖北省“323”肺癌专家委员会 主任委员

中国医师协会肿瘤多学科诊疗专业委员会 副主任委员兼总干事

中国临床肿瘤学会(CSCO) 常务理事

CSCO老年肿瘤专委会 副主委,肺癌、大数据专委会 常委

湖北省临床肿瘤学会(ESCO) 理事长兼肺癌专委会主任委员

武汉医学会放射肿瘤治疗学分会 主任委员

发表文章:发表文章100余篇,其中在Nature Communication、The EMBO Journal、BMJ等杂志上发表SCI文章60余篇

参考文献:

[1].M. Rigney.Journal of Thoracic Oncology .2019;14(10):S25.

[2].Sun M, et al. Transl Cancer Res. 2019 Nov;8(7):2581-2592.

[3].Ito K, et al. 2019 ASCO Abstract #9038.

[4].Duruisseaux M, et al. Oncotarget. 2017; 8(13):21903-21917.

[5].Pacheco JM, et al. J Thorac Oncol. 2019;14(4):691-700.

[6].Peled N, et al. Lung Cancer. 2020;148:48-54.

[7].Shaw AT, et al. J Clin Oncol. 2019 Jun 1;37(16)1370-1379.

[8].Novello S, et al. Ann Oncol. 2018 Jun 1;29(6)1409-1416.

[9].Soo RA,et al. Lung Cancer. 2022 Jul;169:67-76.

[10].Sukrithan V, et al. Future Oncol. 2019 Sep;15(25):2899-2904.

[11].Ma D , et al. Thorac Cancer. 2019;10(5):1213-1219.

[12].Costa DB. Cell Cycle. 2017;16(1):19-20.

[13].Lin JJ , et al. Cancer Discov. 2017;7(2):137-155.

[14].Transl Lung Cancer Res. 2020; 9(6): 2545–2556.

[15].Chen J, et al. Clin Pharmacokinet. 2021 Oct;60(10):1313-1324.

[16].Cheng HY, et al. Lancet Oncol 2018; 19: e43–55.

[17].Singh A, Chen H. Cancer Manag Res. 2020 Jul 30;12:6615-6628.

[18].Gainor JF, et al. Cancer Discov. 2016 Oct;6(10):1118-1133.

[19].Naito T, et al. Jpn J Clin Oncol. 2021;51(1):37-44.

[20].Novello S,et al. Ann Oncol. 2018;29(6)1409-1416.

[21].Lucio Crino, et al. J Clin Oncol. 2016,34 :2866- 2873.

[22].Costa DB. Cell Cycle. 2017;16(1):19-20.

[23].Remon J, et al. Clin Transl Oncol. 2020;22(9):1425-1429.

[24].Haratake N, et al. Expert Rev Anticancer Ther 2021;21(9):975-988

*此文仅用于向医学人士提供科学信息,不代表本平台观点