對於阿根廷人而言,馬拉多納不只是足球——他是阿根廷的精神圖騰;是阿根廷人的自我想象;是阿根廷民族的救世主。

同時,他也是全球左翼運動的符號性人物之一。

如果要在足球這項團體運動里找尋極致的個人主義的話,那麼有且僅有一個選項:

迭戈·上帝·馬拉多納

對於我們這樣一個擁有着悠久歷史的民族來說,我們其實是很難真正理解那些新興國家的迷茫的。因此,要了解馬拉多納超越足球的偉大,就必須從阿根廷的國家形成開始聊起。

阿根廷簡史

阿根廷建國時間很短。

19世紀之前,阿根廷曾經被西班牙殖民了三個世紀。

自1806年和1807年英國軍隊兩次入侵阿根廷拉普拉塔地區均遭失敗後,抗英鬥爭的勝利鼓舞並推動了拉普拉塔地區人民反對西班牙殖民統治和爭取獨立的鬥爭。在近50年的鬥爭之後,阿根廷邦聯共和國成立。

立國之後,在時任薩米恩托總統的鼓勵下,歐洲大批移民抵阿根廷。英國勢力開始在阿根廷經濟中佔據重要地位。

在進入二十世紀後,阿根廷的GDP一度達到了世界第七。

但作為一個新興國家,尋找一個國民精神的象徵是一個矢志不渝的目標。

迭戈·馬拉多納成長小史

許多年後,面對維拉-費奧里托髒亂的河水邊,馬拉多納會回憶起父親帶他去踢球的那個遙遠的下午。

那時的他面部很臟,有一雙宛若騙子的眼睛,眼睛狡詐又明亮,頭髮蓬亂而濃密,穿阿根廷式的條紋衫,膝蓋上布滿了塗消毒水的傷口,帶着一個用舊襪子綁成的足球。

他出身於一個布宜諾斯艾利斯郊區的貧民窟,父親是瓜拉尼人,母親是意大利南部移民的後代。作為一個工廠工人的兒子,自小,馬拉多納就鄙視權貴。他以自己的血統與出身為傲,自稱“cebecita”(黑小子),帶頭為受壓迫的階層發聲。

馬拉多納的生涯從阿根廷青年隊起步,並逐漸展露頭角。在成名之後,馬拉多納多次受到代表中產與富人的河床的邀約。但最終,他主動選擇了向博卡拋出橄欖枝:

光榮比金錢更重要,所以我選擇博卡,博卡需要我。

在初期的磨合不順後,球迷們球迷擠進了聖胡斯托的坎德拉球場,想要毆打馬拉多納的隊友們。即便領頭的長者勸馬拉多納不要參與其中,“迭戈,報紙上都說這些混蛋不傳球給你,也不想為你跑動”,馬拉多納還是挺身而出保護自己的隊友:

“不管你們是不是沖我來,這樣做絕對不行,你們這麼做能起到什麼作用?什麼用都沒有!明天,我們都不踢了,至少我不踢!”

這樣的舉動,徹底地贏得了隊友的心。

從這個層面上來說:

馬拉多納是天生的隊長。

自他的球員時代以來,馬拉多納就一直選擇能夠代表着自下而上的力量的球隊:

阿根廷青年人、博卡青年、巴塞羅那(巴薩那時候不是豪門)、那不勒斯、塞維利亞、紐維爾老男孩。

因此,當他決定將自己的天賦帶到歐洲時,第一站就是在後弗朗哥時代備受西班牙政府打擊的巴塞羅那(弗朗哥是皇馬球迷)。

意大利歷來有南北之分,北強南弱,豪門俱樂部都在北方。和時尚的羅馬、米蘭相比,那不勒斯的人口密度之高,移民之多,加之1973年的霍亂和1980年6.9級地震的摧殘,使得那不勒斯看起來就像意大利的“非洲”。那不勒斯也是其時歐洲最窮的城市之一。

在轉戰意大利時,馬拉多納鄙夷“身上散發著濃濃香水味,官腔十足”的普拉蒂尼,也多次拒絕許以高薪和法拉利的米蘭。

最終,他選擇加盟剛剛保級成功的那不勒斯。

“我想成為那不勒斯的窮孩子的偶像,因為他們過着和我以前在布宜諾斯艾利斯一樣的生活。”

在宗教方面,那不勒斯有很深的天主教傳統——在改名馬拉多納球場之前,那不勒斯主場聖保羅球場的命名就來源於天主教故事中,使徒保羅在前往今日的西班牙時曾把船停靠在那不勒斯的弗里戈羅塔。

當他正在就轉會到那不勒斯隊進行談判時,那不勒斯甚至有球迷用鏈條將自己捆在體育場的欄杆上,有人絕食,只為要求他到那不勒斯去;他到了那裡後,那不勒斯的人民“像愛自己的孩子一樣”愛他。馬拉多納曾經在紀錄片里回憶道:

當時,我就覺得即使那不勒斯是一個充滿瘋子的地方,我還是感覺像在自己家一樣自在。

和北方球隊的對決,就如同大衛挑戰歌利亞。

但馬拉多納,偏偏選擇了這條最艱難的路。

在短短的幾年間,馬拉多納徹底地征服了那不勒斯。以至於到了意大利世界盃,阿根廷隊與意大利隊在那不勒斯進行比賽,那不勒斯雖然仍然支持自己的國家隊,但他們也打出了令馬拉多納感動的標語:

“迭戈在心裡;意大利在歌中。”

“馬拉多納,那不勒斯愛你,但意大利是我們的祖國。”

即便如此,當阿根廷隊進球時,仍有那不勒斯囗音的歡呼聲響起。

馬拉多納來時,那不勒斯人“像愛自己的孩子一樣”愛他;馬拉多納去時,他已成為了那不勒斯人的上帝。

馬拉多納去世後,那不勒斯全隊穿着退役的10號悼念它永遠的主人馬拉多納

在那不勒斯成名之後,曾有人希望用100萬美金購買他的肖像權,條件是馬拉多納需要擁有雙重國籍。

對比,馬拉多納想都沒有想就回絕了:

“做阿根廷人是沒有價格可言的。多少錢也不可能買我放棄做阿根廷人的尊嚴與驕傲。”

一直以來,馬拉多納都視國家隊出力為世界上最重要的事情。

他的心中,只有一個理想:

代表阿根廷隊出戰

馬島之戰

直到二戰之後,英阿兩國極其複雜的歷史淵源依然深刻影響着兩國的關係。

二戰之後,英國雖為戰勝國,但龐大的戰時借款也讓英國財政喘不過氣,加上過去統治的殖民地紛紛獨立,英國的經濟從1940年代末就持續低迷;

而阿根廷在1950年代靠着外銷穀物和畜牧產品得以富裕,人民的生活躍升到先進國家水準;同時,阿根廷對英國的出口份額也從40%削減至3%。

因此,阿根廷的去英國化使得阿根廷有了跟英國動手的經濟底氣。

然而,與穩定增長的經濟相比,阿根廷的國內政治始終處於一種極其動蕩的狀態——政府與左派的游擊隊長達20年的對抗終究還是影響到了經濟:

到了1970年代,阿根廷的通貨膨脹率和失業率飆升,人民生活在了水深火熱之中。1976年,阿根廷軍方發動政變,加爾鐵里上台。

但軍政府的上台帶來的卻是高達600%以上的通貨膨脹率、下降達11.4%的GDP、22.9%的製造業產量,以及與原來相比19.2%的薪資。在得到了人民們的支持後工會決定發動長期性大罷工來反對軍政府。

為了應對嚴峻的經濟形勢和社會矛盾,以總統加爾鐵里為首的阿根廷政府決定中止與英國政府以和平方式解決馬島爭端的談判,通過武力手段解決馬島問題。

結果大家都知道了,按照馬拉多納的說法:

“英國人像殺死小鳥一樣殺死了他們”。

復仇

馬拉多納本人是非常反對馬島戰爭的,他甚至也從來不掩飾自己對於阿根廷軍政府的蔑視。但是,作為胡安·庇隆的信徒,馬拉多納希望能夠保護整個阿根廷民族,並通過他的表演給無辜的民眾帶來心理上的歡愉和寬慰。

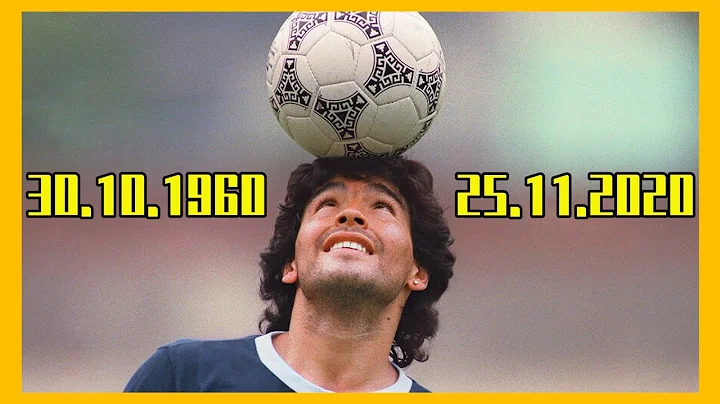

在被後世稱作為“諸神之戰”的1986年世界盃八強戰,阿根廷與英格蘭相遇。

賽前,馬拉多納帶領着阿根廷球員發出復仇的誓言:

“捍衛我們的旗幟,為死去的親人們復仇,捍衛還活着的人!”

下半場第六分鐘,馬拉多納將球分給邊路的隊友巴爾達諾,後者的射門被英格蘭後衛霍奇擋住,然後回傳給守門員希爾頓。此時,馬拉多納高高舉起了他的前臂,用迭戈之手扒竊了英格蘭人的錢包,阿根廷1:0領先。賽後,馬拉多納將這記手球稱作“一半是上帝之手,一半是馬拉多納的腦袋”(A little of the hand of God, and a little of the head of Maradona),引申上帝是入球與否的最終主宰,以此進一步羞辱了英國人;

後來,“上帝之手”使得馬拉多納由人格變為神格。

12年後的10月30日,馬拉多納教創立——每個加入馬拉多納教的人,都要經過一個特殊的洗禮儀式:

新信徒需要脫掉上衣,換上馬拉多納的10號球衣,在足球場上用一隻真球複製1986年世界盃的“上帝之手”,然後跪在裝着馬拉多納頭像雕塑的聖壇前,手摸至高無上的“聖經”——馬拉多納的自傳《我是迭戈》發誓:

“我們的迭戈在球場上射門,你那被視為神聖的左手,你創造了奇蹟,你的成就將在這世上被銘記,就如同你的成就在天堂被銘記一般,讓我們每日都能感到愉快,並原諒那些記者們,就如同我們原諒那不勒斯黑手黨一樣,指引我們遠離誘惑,將我們從阿維蘭熱(前國際足聯主席)那兒解救出來,迭戈。”

但在三分鐘後,縱使對“上帝之手”有千般質疑,面對如此壯麗且純粹的足球天賦,身為英國廣播公司的解說員巴里·戴維斯也不得不感嘆道:

And you have to say that is magnificent.

現在,在各大視頻平台上,這粒進球經常和烏拉圭足球記者維克托·烏戈·莫拉雷斯的一段現場的西班牙語怒吼聯繫在一起(為了展現情緒,我貼上西-中兩版解說詞):

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme... Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 - Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0.”

“他要把球傳給迭戈,那裡有馬拉多納,兩個人在他身邊,馬拉多納接到了球,這個世界足球的天才從球場右翼開始前進,他離開了邊路,要把球傳給布魯查加……還是馬拉多納!天才!天才!天才!那兒,那兒,那兒,那兒,那兒,那兒!球進啦!球進啦!我要哭啦,上帝啊,足球萬歲!這是什麼進球!迭戈的進球!馬拉多納!原諒我的哭泣,馬拉多納,為了難忘的奔襲,為了這個從古至今最偉大的進球!宇宙小風箏,你從哪個星球來到人間?你將眾多英格蘭人甩到身後,你讓阿根廷握緊拳頭哭泣!阿根廷2-0英格蘭!迭戈的進球!迭戈的進球!迭戈·阿曼多·馬拉多納!感謝你,上帝,為了足球,為了馬拉多納,為了那些淚水,為了阿根廷2-0英格蘭。”

沒有一個運動員能在短短三分鐘內以魔鬼和上帝兩種截然不同的方式征服過足球——除了馬拉多納。

他用上帝之手和世紀進球,拳打腳踢,將英格蘭人送回了家。

“儘管我們在這場比賽前常說,足球與馬爾維納斯群島的那場戰爭沒有任何關係,但是,我們知道許多阿根廷年輕人死在了那裡,英國人像殺死小鳥一樣殺死了他們……我們這場比賽是一場報復。”

加冕

1986年6月29日,墨西哥世界盃——這一屆被後世譽為“諸神之戰”的世界盃決賽在阿茲特克文明的中心墨西哥城上演。馬拉多納在阿茲台克體育場斬落象徵著資本主義集團的西德,正式加冕上帝:

馬拉多納在賽後哭着說道:

我們的勝利並沒有降低麵包的價格。但願我們足球運動員能夠像踢球那樣解決人們的各種問題,那該有多好!

或許,舉起大力神杯沒有辦法降低麵包的價格;

或許,阿根廷運動員的表演沒有辦法像踢球那樣解決人們的各種問題;

或許,馬拉多納的進球沒有辦法讓死去的親人復活。

但是,馬拉多納給這個視足球為生命的國家帶來了一種精神上的解脫——就像天主教徒堅信神聖的上帝降臨人世拯救深陷苦難的凡人一樣。

1928年,阿根廷作家博羅科托(《博卡青年史》作者)建議為一個想象中的“Pibe”(西班牙語,小子)建一座雕像,以此滿足阿根廷的足球文化與自我想象:

這小子面部很臟,有一雙宛若騙子的眼睛,眼睛狡詐又明亮,頭髮蓬亂而濃密,穿阿根廷式的條紋衫,膝蓋上布滿了塗消毒水的傷口,帶着一個用舊襪子綁成的足球

如果這座雕像有一天能夠升起,我們很多人都會為他脫帽致敬,就像在教堂一樣。

足球之外

一直以來,馬拉多納都將自己視作“那些沒有說話權的人的代表”:

無論是阿方辛還是任何政治家,對我都無關緊要。我想到的是普通的人,我離人民非常近。如果按照我的意思,那我一定會拿着旗子和人民一起奔跑。

馬拉多納一直都是左翼的領袖,發下宏願為人民發聲。他的信仰塑成期應該是在1990年代前期,尤其是美國世界盃時他被逐出了賽場之外。

他始終相信他的清白,並由此對美國和國際足聯深惡痛絕。

於是,他和卡斯特羅成為了摯友。

在2005年的時候,馬拉多納曾隨塞爾維亞導演埃米爾·庫斯圖裡卡回了趟家鄉。在髒亂的河水邊,他說:

毛澤東和卡特斯羅是自己最敬佩的政治人物,而以小布什為代表的西方主流政治,則是他最痛恨的對象

菲德爾就像我的第二個父親,我欠了他很多

古巴革命領袖卡斯特羅曾經評價馬拉多納道:

“迭戈是一個非常好的朋友,也非常高尚。同樣毫無疑問的是,他是一個神奇的運動員;而他和古巴保持着友誼,是沒有為自己帶來任何物質上的好處的。”

馬拉多納曾高呼:

“我是清白的,我要找到所有的證據——即使是到了60歲,我也要踢開國際足聯的大門,向他們索要真相。”

只可惜,在60歲時,他已經與他最欽佩的二位相聚於水草豐美之地了。

尾聲

“迭戈,現在是不是要稱您為閣下?”

“不!我永遠是我!馬拉多納!”

馬拉多納的一生,契合了足球有關社區、國家和民族間的身份認同,暗含了國際政治、階級鬥爭、民族獨立等左翼話語;

他在場上的表演,強化了阿根廷民族的自我想象與建構;

作為“馬拉多納教”的信仰,他完美地詮釋了足球比賽作為一種“宗教儀式”,在塑造民族和國家凝聚力方面始終扮演着重要角色。

當馬拉多納揮舞着雙手肆意慶祝之時,倏忽間,阿根廷人彷彿真的看到了半個世紀前那個想象中的Pibe來拯救他們了。

“如果這座雕像有一天能夠升起,我們很多人都會為他脫帽致敬,就像在教堂一樣。”

“感謝神聖的上帝,感謝您降臨了人世。”

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)