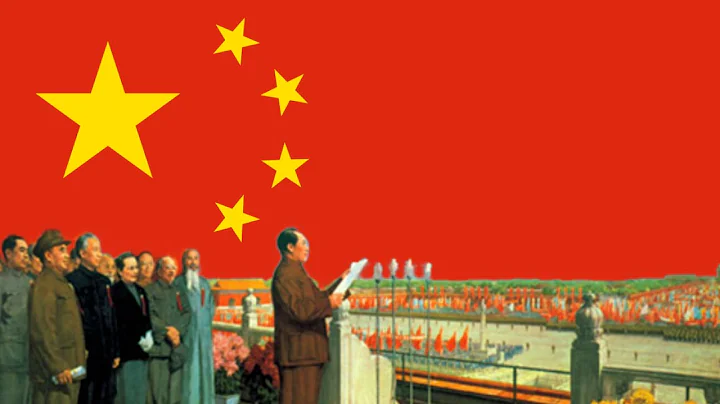

在中国抗战时期,众多革命领袖为了争取民族独立和解放,毅然投入了漫长而艰辛的斗争。其中,毛泽东是当之无愧的杰出代表之一。然而,毛泽东之所以能够在漫漫革命岁月中取得如此卓越的成就,究竟有何秘诀?这个问题引发了无数人的好奇和思考。

我们先来回顾一段历史,那是在延安,周恩来正在发表一场报告,谈及毛泽东对马克思列宁主义的深入研究与发展。正当大家聚精会神地倾听时,一位叫陈赓的干部忽然打破了沉寂,他向周恩来提出了一个问题:“毛主席的记忆力为何如此出色?有没有什么秘诀?”周恩来思索片刻后回答:“毛主席的秘诀只有两个字:死记。”

毛泽东的卓越记忆力确实是众所周知的事实,他能够轻松背诵马列主义经典,甚至包括一些文学作品、历史典故和诗歌等。毛主席的演讲也因此变得引人入胜,他可以轻松地引用相关资料,展现深刻的见解,而这一切都依赖于他惊人的记忆力。

然而,这是否就是毛泽东记忆力的全部秘密呢?或许并非如此。首先,我们必须承认,每个人的大脑天赋不同,有些人天生记忆力强大,而有些人则需要更多努力。毛主席和周总理这样的杰出人物,他们的大脑显然超越了寻常人,尽管“一目十行,过目不忘”的形容有些夸张,但却并不为过。

比如,有人回忆说,周总理仿佛拥有三个大脑,可以同时处理三项不同的工作:审阅文件、倾听汇报、下达指令,而且他能够毫不混乱地同时进行这些工作。这种天赋似乎超越了人类的极限。曾经有一位干部在汇报工作时出现了错误,周总理却在瞬间发现了这个错误,这种高度的注意力和洞察力让人惊叹不已。

建国后,许多干部都向周总理请教如何提高工作效率,他分享了一些方法,包括多看、多记、注意条理和分类等。这些方法固然有效,但仍无法使他人达到周总理的水平,因为周总理的天赋和后天努力都是非同寻常的。

回到最初的故事,周总理所说的毛泽东记忆力的秘诀“死记”,或许只是一面之词。毕竟,他无法告诉大家,毛主席的记忆力天生超群,无论如何努力也难以企及。然而,毛泽东的成功并不仅仅依赖于天赋,他也是一个不懈努力的学习者。

1975年,叶剑英在一次全军院校政治教育改革会议上号召大家向毛主席学习。他说:“毛主席的一生,就是苦修、苦练、苦学、苦干。我们要学习毛主席这种艰苦奋斗的革命精神,要以‘苦’字当头,应有的修养要苦修;应该锻炼的本领要苦练;应该具备的知识要苦学;应该干的工作要苦干。” 叶剑英的这番话强调了后天的努力比天赋更为重要的观点。

在近代史上,许多杰出人物涌现,不论是各路军阀、国民党、共产党还是其他领域的英雄,他们都拥有出色的天赋和才华。然而,只有毛主席最终获得了胜利,原因并非在于他的天赋最高,而在于他最懂得学习。

相比于那些死记硬背马列主义教条的人,毛主席更注重将理论与中国革命的实际相结合。他不仅仅是一个理论家,还亲自深入工厂、农村进行调查,与工人、农民建立联系。这种与实际相结合的艰苦努力,使毛主席找到了一条真正适合中国革命的道路。

综而言之,毛泽东的记忆力超凡,但他的成功并不仅仅依赖于这一点。他是一个天赋卓越且勤奋学习的领袖,他的成功秘诀是天赋与后天努力的完美结合。因

此,我们可以得出结论,毛泽东之所以成为伟大的领袖,不仅在于他的卓越天赋,还在于他不懈的后天努力。他的记忆力是一项引人瞩目的技能,但这只是他众多优秀品质之一。

在中国革命的长征中,毛泽东不仅仅是一位思想家,还是一位实践家。他不遗余力地参与战斗,走过崇山峻岭、泳过湍急河流,亲身体验了战士们的艰辛,深刻理解了农村和工农群众的需求。这种深入实践的经验让他能够更好地制定战略和政策,使他的领导更加贴近实际,更具号召力。

此外,毛泽东还不断提升自己的理论水平。他不仅研读了马克思主义经典著作,还密切关注国内外的时事和社会动态。他的广泛知识储备和批判性思维使他能够深刻洞察问题,提出独到的见解。这些素质不仅使他成为卓越的政治家,还让他在领导中国革命过程中能够应对复杂多变的局势。

毛泽东的领导风格也值得借鉴。他重视与人民群众的亲近联系,善于倾听民意,关心基层干部和普通百姓的需求。他的平易近人和谦逊态度使他广受欢迎,建立了深厚的群众基础。同时,他又有坚定的决心和不屈不挠的毅力,能够在困难和逆境中坚持自己的信仰和目标。

最后,毛泽东的成功还离不开他的创新精神。他敢于突破传统,勇于探索新的道路。在中国革命和建设过程中,他提出了一系列具有中国特色的理论和政策,如农村包围城市、土地改革、人民公社等,这些创新性的举措推动了中国社会的巨大变革。

综合来看,毛泽东的成功秘诀既包括卓越的天赋记忆力,也包括不懈的后天努力,深入实践的经验,广博的知识,与人民的紧密联系,坚定的领导风格,以及创新的思维方式。这些因素相互交融,共同塑造了一个杰出的领袖形象。毛泽东的故事不仅是中国革命历史的重要组成部分,也是一个值得我们深思的充满启发的人生故事。

![[Multi Sub]【全集完结】《我的女将军大人》女将军穿越意外嫁总裁,被心机女暗算,下一秒把人拎起来了?总裁老公看呆了!#姜十七#甜宠#霸道总裁 - 天天要闻](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)