楚国曾是世界第一大国

张正明先生曾经在一次论证会上感言,楚国在历史上曾经是世界“第一大国”,其都城郢都也是当时世界第一大城市。无独有偶,学者林河先生在其著述《中国巫傩史》中也称,在当时,楚国还是东方惟一的一个地域辽阔、人文鼎盛的“超级大国”。笔者完全赞同上述二说。

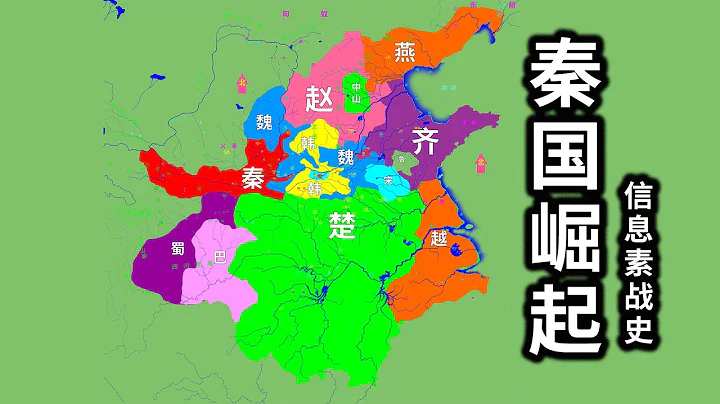

在古代南中国的土地上,楚国在其鼎盛时期,确实是当时疆域最辽阔、物产最丰富、人口最多、军队最强的国家,堪称世界“第一大国”!楚国的鼎盛时期,疆域方圆达3000里,包括今湖北、湖南、江西、河南南部、安徽西部、陕西东南部、广东北部、广西东北角,地跨八省,成为春秋土地最为广阔的南方大国。

楚国的发展离不开其强大的军事与经济实力。在战国时期,楚国依靠吴起变法建立起强大的军事与经济实力,对周边发动攻势,不断拓展疆域。公元前334年,楚威王攻越,杀死越王无疆,“尽取故吴地至浙江,北破齐于徐州。而越以此散,诸族子争立,或为王,或为君,滨于江南海上,服朝于楚”。于是,原越国所属以江浙为中心的广大地区纳入楚国版图。

在战国中期,楚国疆域扩张最广大时,东临大海,西抵巴蜀,南达两广,北至陕南,拥有今川、鄂、湘、赣、皖、苏、浙、豫、陕、鲁等省的全部或部分,势力扩展到贵州、云南和两广。辽阔的江汉流域、江淮流域、太湖流域、沅湘流域等南方地区约100多万平方公里的土地、500万以上的人口统归于楚国。楚国拥兵百万之众,储粮可用十载,昂首屹立于世界的东方!

当我们翻开《世界通史》,不难发现,当时世界范围内,曾经强盛的波斯帝国已于公元前330年灭亡;亚历山大帝国于公元前323年,随着亚历山大的病死而迅即分裂;罗马正在完成其征服世界的历史使命。而在遥远的东方,楚国却以其强大的军事和经济实力傲视群雄。

楚国的强大得益于其地理位置的优势和政策的开明。地处南方,远离中原的纷争,使得楚国得以保持相对稳定的社会秩序。同时,楚国的统治者也实行了一系列开明的政策,吸引了众多的人才前来投奔。这些人才在楚国的政治、经济、文化等方面都发挥了重要作用。

楚国的文化也具有独特的魅力。屈原的《离骚》更是成为了中国文学的经典之作。其飘逸奔放、雄奇诡谲的文风,展现了中国文化的深邃与博大。

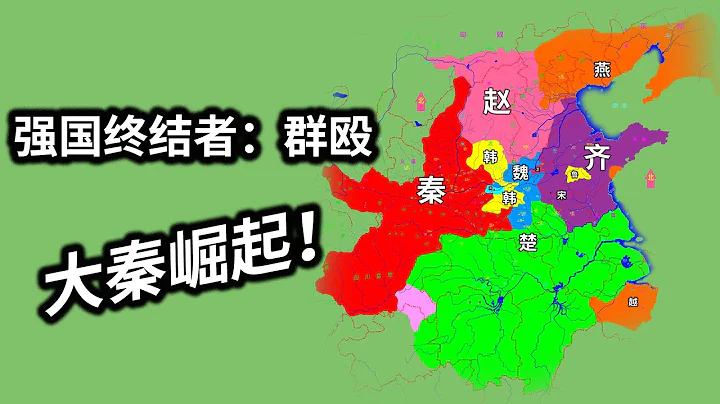

然而,楚国的强大并非永恒。随着秦国的崛起和统一六国的大业展开,楚国最终在公元前223年灭亡。但是,楚国的强大和其在历史上的地位是不可忽视的。它是中国历史上一个重要的篇章,为我们留下了丰富的历史遗产和文化瑰宝。

为何统一中国的是秦国而不是最强大的楚国?

春秋战国时期,楚国曾经是最强大、最有条件一统中原的国家,拥有着雄踞长江、汉水流域的最好条件,发展农业的优越地理位置,素有“湖广熟,天下足”的美誉。

湖北随州出土的编钟,足以证明楚国音乐和炼铸造业的发达。炼铸造业与兵器紧密相连,为武装军队提供了必要条件。而今武汉东湖的大型雕塑《庄王出征》,更是令游人神情为之一振,彰显了楚庄王时期国势大到饮马黄河的豪迈气魄,越出长江流域挺进到北方。春秋五霸中有两霸是吴和越,后来越灭吴,楚又灭越,势力就扩展到“百越”之地,那是个多么辽阔的疆域!灭越后,楚国就占有西施的故乡,那是纺织业最发达的地区。

武汉人仿造出一座“楚天台”,据称是仿楚灵王“章华台”建造,章华台后世称“天下第一台”,是中国历代帝王园林化离宫的先导。楚宫的故事有“楚王好细腰,宫妃多饿死”。武汉东湖还建有“楚城”,与其相连的景观有“楚市”。古人曾写文章说,到楚国都城郢,清晨穿新衣上街,归来就挤破了。这描述也许夸张,但我们还是可以想见那繁荣。

繁荣的经济一定会哺育出相应的文化。游三峡访秭归拜谒屈原祠,自然要想到《离骚》。我们读屈原的作品和他的一生,还可以看到屈原爱国,楚怀王却不给他爱的机会,但怀王没能消灭屈原的爱心。屈原的爱不仅是爱国、爱人民,他也深情地写男女爱情,凝聚在楚辞中的爱,是非常丰富的情感。从诗经发展到楚辞,楚辞已是华夏文明中当时最先进的文学艺术。

如此看来,楚国就给我们留下一个问题:楚国农业、纺织业、炼铸造业,陶器、竹器、漆器等手工业,乃至商业经济均发达,文学艺术也最为发达,何以会被在西北蛮荒之地发展起来的秦国所灭?

楚国不是生产力不行,也不是文化艺术不行,而是经济文化都发展后,统治者的政治建设未能随之发展进步,未能满足生产力发展的要求而遭至灭亡。楚国更大的悲伤,恐怕还在于它不是没有出现过改革。早于商鞅在秦变法的前二十五年,吴起就受楚悼王重用主持变法,变法的措施就是商鞅后来在秦施行的“废井田、开阡陌,承认土地私有”,可惜变法仅一年,悼王死,吴起被贵族射杀,变法夭折。

悼王去世半个世纪后,怀王即位,此时有屈原。屈原有什么革新主张吗?他作为诗人的形象太饱满了,以至后人常忽略了他的政治主张。但司马迁作《屈原列传》还是指出,《离骚》称道了齐桓公。齐桓公曾用管仲搞过春秋时最早的改革,齐因此成为春秋五霸的第一位霸主。《离骚》还称道了汤、武革命。这都能让我们窥见屈原的改革政见。屈原不仅是诗人,他是楚国的“左徒”,这是掌国家内政外交大权的高级官员。一个高级官员有如此丰沛的学问和艺术造诣,且如此重视人的个性和创造性才华,岂不难得!可惜的是,楚终于被秦灭亡了。楚国的悲伤是其他被灭亡的国家无法相比的啊!

悲剧的力量总是最打动人的,也是这巨大的感伤和对国家的热爱造就了屈原和《离骚》。为了记住这巨大的不幸和这虽九死其犹未悔的人伦大爱千秋以来中国人为一个人立个节日每年都纪念他这个人就是屈原千古以来没有任何一位帝王被人民这样纪念过然而把亡楚的责任都推给国王恐怕也是不公道的虽然悼王支持变法遂有楚国变法怀王未能理解屈原以至付出巨大代价但关系一个国家能否适时变法的力量并不人为什么会悲伤那一定是曾经美好的东西沦丧这旧贵族的先人原也是相当积极进取的啊!

楚国的起源,可追溯到远古的熊绎,这位西周早期的楚子,以丹阳为都,奠定了楚国的基石。三楚之地,上控巴蜀,下应荆襄,扼守水陆要冲,地理位置独特而险要。然而,这样的地方若不向外发展,就会被封闭在峡谷之中。

楚国的先人们,以他们的勤劳和智慧,开拓疆土,将楚国发展成为雄踞江汉平原的强大国家。地处华夏中心,使楚国能够充分汲取四周之长,然而也容易四面受敌。然而,楚先人们汇集四邻之长,警惕危险,将国家发展到最雄强。

然而,在繁荣中滋生的自高自大情绪,使得楚国后人在面对其他国家时,往往忽视了自己的缺点。曾经,楚国的优势明显,甚至有南公预言:“楚虽三户,亡秦必楚。”果然,始皇建立的秦朝是被楚霸王项羽所灭。然而,项羽又被秦汉之地的刘邦所灭。为何?你看,自高自大,不把刘邦放在眼里,这些缺点在生长于楚的项羽身上也体现得多么明显。秦凭什么击败楚?无疑要追溯到“商鞅变法”。

齐国的变革可以追溯到西周末开始用铁器。先进的铁器农耕开垦出更多荒地,使很多农民在井田外开垦出“私田”。春秋“井田制”不是私有制,也不是公有制,是国有制,正所谓“普天之下莫非王土”。管仲搞“相地而率征”,即按土地征税。承认了私田,就在井田制以外别开了一条新路。

所以,齐国的变革不只是“进步意义”,而是人类从奴隶制时代向封建制时代变迁的发端。进入战国,魏文侯用李悝厉行改革,李悝作《法经》列《盗法》为开篇,这表明伴随着私有财产的增多盗贼也增多。李悝用国法来保护民间私有财产,成为法家始祖。魏文侯还用吴起为将。文侯去世后吴起受同芟荼怀分离开魏国前往楚国,于是有了吴起在楚国的改革。

吴起死后二十五年,商鞅才从魏入秦。对于秦国来说,商鞅完全是外国人。此时秦国生产力与政治制度都落后,从统治者、士大夫到老百姓,头脑中都还没有产生出商鞅带到秦国来的革新思想。秦孝公的英明在于他相信商鞅带来的变法举措就是曾经使魏和楚强大的法宝,于是下决心用这个外国人推行变法。

商鞅由此轰轰烈烈地“废井田开阡陌承认土地私有”,与此相呼应的举措包括:“军功爵制”取代“世卿世禄制”,按杀敌人数来途艉屯恋。这办法在商鞅去世后仍被继承下来极大地调动了作战的积极性。秦国被六国称为虎狼之国,秦兵作战总在得胜时将敌人的头颅割下来系挂在腰间,并继续冲锋。那头颅实在是他们不能丢弃的,用今天的话说那是他们的计件工资,他们要用那头颅去分领土地。

这时秦国最锐利的并不是它的军队,而是它的政治制度,在秦的先进制度下,六国的土地已不是它的战争对象,而是它可以利用的巨大资源。六国的奴隶也会加入到秦军中去作战,以便立功分土地,如此还有谁能挡得住呢?随着战争的胜利推进,秦将六国尚存的“井田”也化为私田。秦灭六国非以武力胜,实在是以政治经济制度胜。春秋战国近五百五十年,生生灭灭多少事似乎就做一件事,把井田制彻底转变为封建土地私有制,中国大一统的时代就到来了。

楚国的失败是从变法夭折开始的。而秦的崛起则告诉我们,一个落后的国家可以通过革旧制解放生产力获得经济发展,并通过坚持不懈的深化改革后来居上。

![[Multi Sub]【全集完结】《我的女将军大人》女将军穿越意外嫁总裁,被心机女暗算,下一秒把人拎起来了?总裁老公看呆了!#姜十七#甜宠#霸道总裁 - 天天要闻](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)