不知道有沒有朋友和我一樣,最近注意到這樣一條消息:4月18日,寧德時代官方表示,沃爾沃汽車與寧德時代要合作了。我大致看了看,這次合作呢,主要是針對廢舊電池回收方面的,粗略想法是沃爾沃回收廢舊汽車上的電池,之後交給供應商拆解,拆解完交給寧德時代,由其生產新的電池,之後用於沃爾沃新車生產。

說實話,看完這條消息,我第一反應是震撼。寧德時代「寧王」之稱名副其實,從產業鏈的角度,可以說寧德時代「全生態霸主」正在成型。接下來我將簡要分析一下原因,同時說說我認為存在的投資機會。

先從全貌來看,營收方面,2023年,寧德時代營收達到4009.21億元,同比增長22.01%,利潤達到441億元,比2022年增長44%。

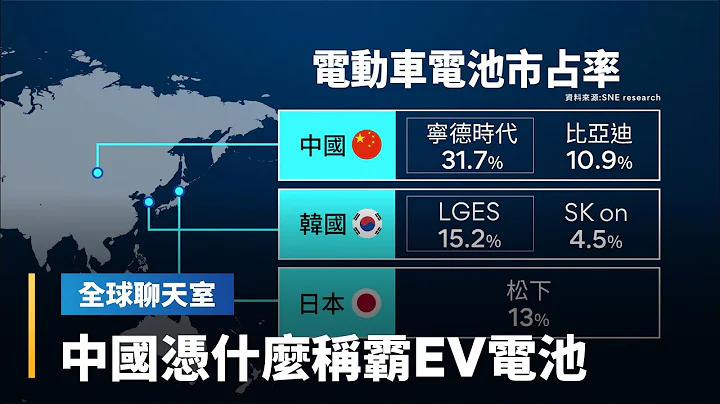

裝車量方面,根據sne research發佈的數據,寧德時代2023年全球累計裝車量為259.7gwh,同比增長超40%,市佔率達到36.8%,已連續7年位居全國乃至全球動力電池裝車量第一名,並斷層領先其他企業,頭部地位相當穩固。

接下來,我們分產品來分析。寧德時代在動力電池系統、儲能電池系統、電池材料及回收、電池材料及回收和電池礦產資源均有布局,從年報數據來看,寧德時代儲能電池業務營收達到了599億元,同比增長33%,是增長最高的業務板塊。電池材料及回收業務板塊成為了寧德時代的第三大業務,營收也達到了336億元,同比增長29%。考慮到鋰電行業「價格戰」仍在持續,寧德時代也打開了視野,沒有受限於動力電池系統這一條產品線,並且也取得了不錯的成績,行業「全生態霸主」正在成型。

資料來源:能源青年

投資機會的話,我認為把資金全部投到寧德時代或許風險還是太大,不適合大部分投資者。通過分析,借道電池etf(sh561910)布局是我比較青睞的方式。電池etf(sh561910)跟蹤的指數是中證電池主題指數,而根據中證指數公司統計,寧德時代為該指數的第一大重倉股,權重高達12.63%,含「寧」量較高,同時也布局鋰電產業鏈的頭部企業,有望收穫鋰電行業發展的紅利。

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)