楚國曾是世界第一大國

張正明先生曾經在一次論證會上感言,楚國在歷史上曾經是世界「第一大國」,其都城郢都也是當時世界第一大城市。無獨有偶,學者林河先生在其著述《中國巫儺史》中也稱,在當時,楚國還是東方惟一的一個地域遼闊、人文鼎盛的「超級大國」。筆者完全贊同上述二說。

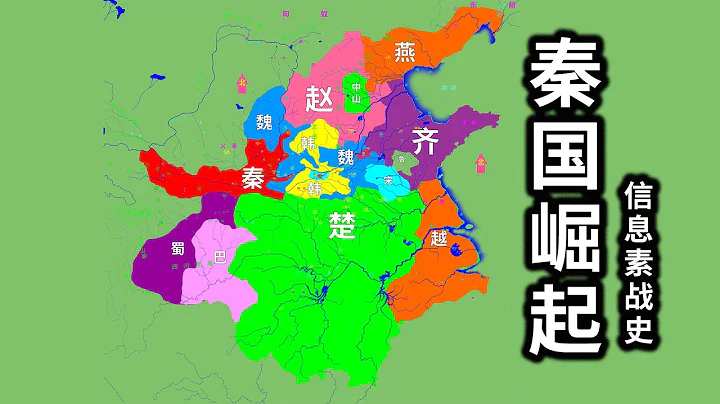

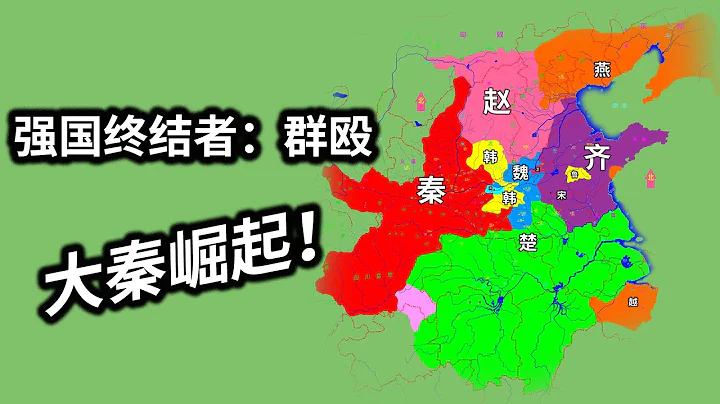

在古代南中國的土地上,楚國在其鼎盛時期,確實是當時疆域最遼闊、物產最豐富、人口最多、軍隊最強的國家,堪稱世界「第一大國」!楚國的鼎盛時期,疆域方圓達3000里,包括今湖北、湖南、江西、河南南部、安徽西部、陝西東南部、廣東北部、廣西東北角,地跨八省,成為春秋土地最為廣闊的南方大國。

楚國的發展離不開其強大的軍事與經濟實力。在戰國時期,楚國依靠吳起變法建立起強大的軍事與經濟實力,對周邊發動攻勢,不斷拓展疆域。公元前334年,楚威王攻越,殺死越王無疆,「盡取故吳地至浙江,北破齊於徐州。而越以此散,諸族子爭立,或為王,或為君,濱於江南海上,服朝於楚」。於是,原越國所屬以江浙為中心的廣大地區納入楚國版圖。

在戰國中期,楚國疆域擴張最廣大時,東臨大海,西抵巴蜀,南達兩廣,北至陝南,擁有今川、鄂、湘、贛、皖、蘇、浙、豫、陝、魯等省的全部或部分,勢力擴展到貴州、雲南和兩廣。遼闊的江漢流域、江淮流域、太湖流域、沅湘流域等南方地區約100多萬平方公里的土地、500萬以上的人口統歸於楚國。楚國擁兵百萬之眾,儲糧可用十載,昂首屹立於世界的東方!

當我們翻開《世界通史》,不難發現,當時世界範圍內,曾經強盛的波斯帝國已於公元前330年滅亡;亞歷山大帝國於公元前323年,隨着亞歷山大的病死而迅即分裂;羅馬正在完成其征服世界的歷史使命。而在遙遠的東方,楚國卻以其強大的軍事和經濟實力傲視群雄。

楚國的強大得益於其地理位置的優勢和政策的開明。地處南方,遠離中原的紛爭,使得楚國得以保持相對穩定的社會秩序。同時,楚國的統治者也實行了一系列開明的政策,吸引了眾多的人才前來投奔。這些人才在楚國的政治、經濟、文化等方面都發揮了重要作用。

楚國的文化也具有獨特的魅力。屈原的《離騷》更是成為了中國文學的經典之作。其飄逸奔放、雄奇詭譎的文風,展現了中國文化的深邃與博大。

然而,楚國的強大並非永恆。隨着秦國的崛起和統一六國的大業展開,楚國最終在公元前223年滅亡。但是,楚國的強大和其在歷史上的地位是不可忽視的。它是中國歷史上一個重要的篇章,為我們留下了豐富的歷史遺產和文化瑰寶。

為何統一中國的是秦國而不是最強大的楚國?

春秋戰國時期,楚國曾經是最強大、最有條件一統中原的國家,擁有着雄踞長江、漢水流域的最好條件,發展農業的優越地理位置,素有「湖廣熟,天下足」的美譽。

湖北隨州出土的編鐘,足以證明楚國音樂和煉鑄造業的發達。煉鑄造業與兵器緊密相連,為武裝軍隊提供了必要條件。而今武漢東湖的大型雕塑《庄王出征》,更是令遊人神情為之一振,彰顯了楚莊王時期國勢大到飲馬黃河的豪邁氣魄,越出長江流域挺進到北方。春秋五霸中有兩霸是吳和越,後來越滅吳,楚又滅越,勢力就擴展到「百越」之地,那是個多麼遼闊的疆域!滅越後,楚國就佔有西施的故鄉,那是紡織業最發達的地區。

武漢人仿造出一座「楚天台」,據稱是仿楚靈王「章華台」建造,章華台後世稱「天下第一台」,是中國歷代帝王園林化離宮的先導。楚宮的故事有「楚王好細腰,宮妃多餓死」。武漢東湖還建有「楚城」,與其相連的景觀有「楚市」。古人曾寫文章說,到楚國都城郢,清晨穿新衣上街,歸來就擠破了。這描述也許誇張,但我們還是可以想見那繁榮。

繁榮的經濟一定會哺育出相應的文化。游三峽訪秭歸拜謁屈原祠,自然要想到《離騷》。我們讀屈原的作品和他的一生,還可以看到屈原愛國,楚懷王卻不給他愛的機會,但懷王沒能消滅屈原的愛心。屈原的愛不僅是愛國、愛人民,他也深情地寫男女愛情,凝聚在楚辭中的愛,是非常豐富的情感。從詩經發展到楚辭,楚辭已是華夏文明中當時最先進的文學藝術。

如此看來,楚國就給我們留下一個問題:楚國農業、紡織業、煉鑄造業,陶器、竹器、漆器等手工業,乃至商業經濟均發達,文學藝術也最為發達,何以會被在西北蠻荒之地發展起來的秦國所滅?

楚國不是生產力不行,也不是文化藝術不行,而是經濟文化都發展後,統治者的政治建設未能隨之發展進步,未能滿足生產力發展的要求而遭至滅亡。楚國更大的悲傷,恐怕還在於它不是沒有出現過改革。早於商鞅在秦變法的前二十五年,吳起就受楚悼王重用主持變法,變法的措施就是商鞅後來在秦施行的「廢井田、開阡陌,承認土地私有」,可惜變法僅一年,悼王死,吳起被貴族射殺,變法夭折。

悼王去世半個世紀後,懷王即位,此時有屈原。屈原有什麼革新主張嗎?他作為詩人的形象太飽滿了,以至後人常忽略了他的政治主張。但司馬遷作《屈原列傳》還是指出,《離騷》稱道了齊桓公。齊桓公曾用管仲搞過春秋時最早的改革,齊因此成為春秋五霸的第一位霸主。《離騷》還稱道了湯、武革命。這都能讓我們窺見屈原的改革政見。屈原不僅是詩人,他是楚國的「左徒」,這是掌國家內政外交大權的高級官員。一個高級官員有如此豐沛的學問和藝術造詣,且如此重視人的個性和創造性才華,豈不難得!可惜的是,楚終於被秦滅亡了。楚國的悲傷是其他被滅亡的國家無法相比的啊!

悲劇的力量總是最打動人的,也是這巨大的感傷和對國家的熱愛造就了屈原和《離騷》。為了記住這巨大的不幸和這雖九死其猶未悔的人倫大愛千秋以來中國人為一個人立個節日每年都紀念他這個人就是屈原千古以來沒有任何一位帝王被人民這樣紀念過然而把亡楚的責任都推給國王恐怕也是不公道的雖然悼王支持變法遂有楚國變法懷王未能理解屈原以至付出巨大代價但關係一個國家能否適時變法的力量並不人為什麼會悲傷那一定是曾經美好的東西淪喪這舊貴族的先人原也是相當積極進取的啊!

楚國的起源,可追溯到遠古的熊繹,這位西周早期的楚子,以丹陽為都,奠定了楚國的基石。三楚之地,上控巴蜀,下應荊襄,扼守水陸要衝,地理位置獨特而險要。然而,這樣的地方若不向外發展,就會被封閉在峽谷之中。

楚國的先人們,以他們的勤勞和智慧,開拓疆土,將楚國發展成為雄踞江漢平原的強大國家。地處華夏中心,使楚國能夠充分汲取四周之長,然而也容易四面受敵。然而,楚先人們彙集四鄰之長,警惕危險,將國家發展到最雄強。

然而,在繁榮中滋生的自高自大情緒,使得楚國後人在面對其他國家時,往往忽視了自己的缺點。曾經,楚國的優勢明顯,甚至有南公預言:「楚雖三戶,亡秦必楚。」果然,始皇建立的秦朝是被楚霸王項羽所滅。然而,項羽又被秦漢之地的劉邦所滅。為何?你看,自高自大,不把劉邦放在眼裡,這些缺點在生長於楚的項羽身上也體現得多麼明顯。秦憑什麼擊敗楚?無疑要追溯到「商鞅變法」。

齊國的變革可以追溯到西周末開始用鐵器。先進的鐵器農耕開墾出更多荒地,使很多農民在井田外開墾出「私田」。春秋「井田制」不是私有制,也不是公有制,是國有制,正所謂「普天之下莫非王土」。管仲搞「相地而率征」,即按土地徵稅。承認了私田,就在井田制以外別開了一條新路。

所以,齊國的變革不只是「進步意義」,而是人類從奴隸制時代向封建制時代變遷的發端。進入戰國,魏文侯用李悝厲行改革,李悝作《法經》列《盜法》為開篇,這表明伴隨着私有財產的增多盜賊也增多。李悝用國法來保護民間私有財產,成為法家始祖。魏文侯還用吳起為將。文侯去世後吳起受同芟荼懷分離開魏國前往楚國,於是有了吳起在楚國的改革。

吳起死後二十五年,商鞅才從魏入秦。對於秦國來說,商鞅完全是外國人。此時秦國生產力與政治制度都落後,從統治者、士大夫到老百姓,頭腦中都還沒有產生出商鞅帶到秦國來的革新思想。秦孝公的英明在於他相信商鞅帶來的變法舉措就是曾經使魏和楚強大的法寶,於是下決心用這個外國人推行變法。

商鞅由此轟轟烈烈地「廢井田開阡陌承認土地私有」,與此相呼應的舉措包括:「軍功爵制」取代「世卿世祿制」,按殺敵人數來途艉屯戀。這辦法在商鞅去世後仍被繼承下來極大地調動了作戰的積極性。秦國被六國稱為虎狼之國,秦兵作戰總在得勝時將敵人的頭顱割下來系掛在腰間,並繼續衝鋒。那頭顱實在是他們不能丟棄的,用今天的話說那是他們的計件工資,他們要用那頭顱去分領土地。

這時秦國最銳利的並不是它的軍隊,而是它的政治制度,在秦的先進制度下,六國的土地已不是它的戰爭對象,而是它可以利用的巨大資源。六國的奴隸也會加入到秦軍中去作戰,以便立功分土地,如此還有誰能擋得住呢?隨着戰爭的勝利推進,秦將六國尚存的「井田」也化為私田。秦滅六國非以武力勝,實在是以政治經濟制度勝。春秋戰國近五百五十年,生生滅滅多少事似乎就做一件事,把井田制徹底轉變為封建土地私有制,中國大一統的時代就到來了。

楚國的失敗是從變法夭折開始的。而秦的崛起則告訴我們,一個落後的國家可以通過革舊制解放生產力獲得經濟發展,並通過堅持不懈的深化改革後來居上。

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)