4世紀末,無數的日耳曼人跨過萊茵河,跑到行將就木的西羅馬帝國,並反客為主的建立了屬於自己的國家。

日耳曼人的國家,與雅典和羅馬一樣,都是在氏族制的基礎上從廢墟中拔地而起的奴隸制國家。可後兩者,建立的都是奴隸制國家,唯有日耳曼人的國家,是封建制國家,一步就完成了跨越。

究其原因,還要從日耳曼人的歷史說起。

首先,農村公社制度,為日耳曼人建立封建國家奠定了良好的基礎。

「既不善耕作,也不善航行,也不會利用畜產品,他們只關心一件事,一種技藝,就是不斷戰鬥和打敗一切抵抗。」這是凱撒大帝在《高盧戰記》中,對公元前2世紀,生活在萊茵河下游的日耳曼人的記述。

彼時,日耳曼人正處於氏族社會之中,土地皆為公有,而重大事項由民眾大會決定。《高盧戰記》中還提到,民眾大會召開時,所有日耳曼成年男子均可參加,其中就包括奴隸。

出席會議的所有人員,悉數佩戴武器。這很有可能是談不攏後的有備無患。

如果長期保持氏族公社制度,想必日耳曼人踩着西羅馬的遺體所建立的國家,也會與羅馬或雅典一樣,都是奴隸制國家。

在經過長時間的游牧生活後,日耳曼人在公元元年,才開始了定居生活。當然,此時的他們還不具備安土重遷意識,對生活的土地並沒有太多的認同感。

不過,定居以後的日耳曼人權力分配和耕種人員產生了變化。

對此,塔西佗在《日耳曼尼亞志》中有詳盡的記載。因為長期的一同生活,日耳曼人的血緣關係逐漸淡薄,相反地緣關係逐步增強。原先的氏族公社,變成了農村公社,而農村公社又演變為農業公社和鄰里公社。

農村公社與氏族公社相比,大家族逐步變成了小家庭,土地私有制度也開始顯現。

如馬克思所言:「農業公社時期是從公有制到私有制,從原生形態到次生形態的過渡時期。」

自那以後,日耳曼人的階級性開始突顯,一部分自由民通過各種途徑變成了貴族,漸漸地在身邊聚集起一群年輕人。這群人充當侍衛或者打手,而貴族也漸漸成了軍事領袖。

這些軍事領袖,已經有了後來的君主氣質。

其次,羅馬帝國為日耳曼國家從氏族社會邁進封建社會居功至偉。

那個屬於少數人的人人平等和土地公有制的氏族社會,已經有了土崩瓦解的前兆。

繁華的羅馬與日耳曼人的疆域毗鄰,互通有無是難以避免之事。日耳曼人的生產力,在一次次的與羅馬人的交往中,穩步提升。在公元3世紀時,日耳曼的冶金工藝、造船工藝和紡織、制陶工藝都已經初步成形,而且其畜牧業和種植業也有了突飛猛進的發展。

這一點在迪特爾·拉甫的《德意志史》中有所印證。

日耳曼人,作為一個能征善戰的「戰鬥民族」,不可能安於農耕。所以戰爭,是日耳曼人除商業外,攫取財富的另一重要途徑。

恰好垂垂老矣的羅馬帝國並不安分,經常發兵侵襲日耳曼人所居住的區域,過去分裂的日耳曼部落聯合為大部落。

阿列曼聯盟在萊茵河上游成立,順游而下,則是法蘭克連忙。易北河附近,幾支日耳曼人又形成了倫巴特聯盟、汪達爾聯盟和勃艮第聯盟。西哥特聯盟,則長期活動在第聶伯河與多瑙河流域。

孔祥民在《世界中古史》中如此描述:「羅馬人只能被迫與前進道路上的對手作戰,而每一次勝利,他們都得付出血的代價。在當時的日耳曼人眼中,西羅馬這個衰敗的帝國,已經成了唾手可得的肥肉。」

公元376年「上帝之鞭」匈人,無情的降臨歐洲。日耳曼多個部落倉皇應戰後,均遭慘敗。

一支西哥特人,決定另闢蹊徑,直接向羅馬帝國訴苦,而後申請移居。

羅馬皇帝是個好大喜功之人,眼見曾經不可一世的對手,主動放下了高昂的頭顱,便大手一揮接納了他們。

不過,羅馬從未真正意識到日耳曼,究竟是怎樣的一個民族。

整個羅馬政府,上上下下都將西哥特人當成難民,甚至奴隸看待。早就對西羅馬心懷不滿的西哥特人,振臂高呼,迅速贏得了羅馬奴隸、隸農和採礦工人們的支持。

羅馬帝國迅速派兵圍剿,卻在亞得里亞堡全軍潰散,御駕親征的老皇帝瓦林斯當場陣亡。新皇狄奧多西一世,不敢再招惹西哥特人,將他們移居到巴爾幹半島,並向其輸送糧草物資,以求他們不要再進行起義。

可狄奧多西一世駕崩後,羅馬隨即分裂,阿拉里克身為西哥特人的領袖,察覺時機已經成熟,立即率軍出擊羅馬。此役大獲成功,成千上萬的日耳曼奴隸得到釋放,阿拉里克又帶回了大量的金銀珠寶。

隨着匈人的持續進攻,以及羅馬帝國的日漸衰敗,越來越多的人與西哥特人一樣,越過萊茵河、多瑙河,抵達羅馬。

按照《德意志史》的記載,緊隨西哥特人之後進入羅馬的,是東哥特人。在其進入西羅前後,日耳曼出身的僱傭軍首領奧多亞克廢黜了最後一位西羅皇帝,建立奧多亞克王國。

而東哥特將領狄奧多里克,在東羅皇帝的挑唆下,不斷向奧多亞克王國進攻,歷經3年苦戰,終於佔領意大利全境。

該薩利克是汪達爾人的首領,他抓住機會,進軍迦太基,建立汪達爾王國,並在羅馬危難之際,率軍渡海,在羅馬整整縱火兩個星期。

不過,汪達爾王國與東哥特王國,最後都死在了東羅馬皇帝查爾丁尼一世的手上。

勃艮第人同樣是日耳曼的一支,它以里昂為首都,建立了自己的王國。

法蘭克人無疑是所有日耳曼部落大聯盟中最強勁的一支,它在首領克洛維的帶領下,一舉蕩平羅馬帝國在高盧地區的所有勢力,並將蘇瓦松作為首都。

克洛維是比較有遠見的,他宣布接受洗禮,皈依天主教,自此得到了羅馬教會與羅馬貴族的支持。法蘭克王國在西南兼并西哥特王國,在東南兼并勃艮第王國,又佔據高盧全境,無疑是諸多日耳曼國家中,最強勁也最具代表性的一個。

盎格魯人、撒克遜人、朱特人,也把目標放在了羅馬帝國的地盤上。但他們沒有去和其他日耳曼人搶奪人人眼紅的土地,而是決定征服大不列顛群島。

那裡原本是羅馬帝國的行省,羅馬帝國日漸衰弱後,駐軍逐漸減少,後來完全失去了統治。

來到這裡的日耳曼人,在經過與當地不列顛人的長期鬥爭和融合後,終於形成了英格蘭民族。

所以,沒有羅馬人,日耳曼人還是會長期處於一種較為原始的生活狀態中,只會日常的簡單耕種,而不會其他。是羅馬人,教會了日耳曼人獲取財富。而日耳曼人,又踩着羅馬帝國的屍體,建立了一個又一個屬於自己的國家。

在日耳曼人大遷徙以前,日耳曼諸部仍然保留着強烈的氏族社會色彩,土地公有並進行分配,而軍事領袖由選舉產生,且重大問題不能一言堂。

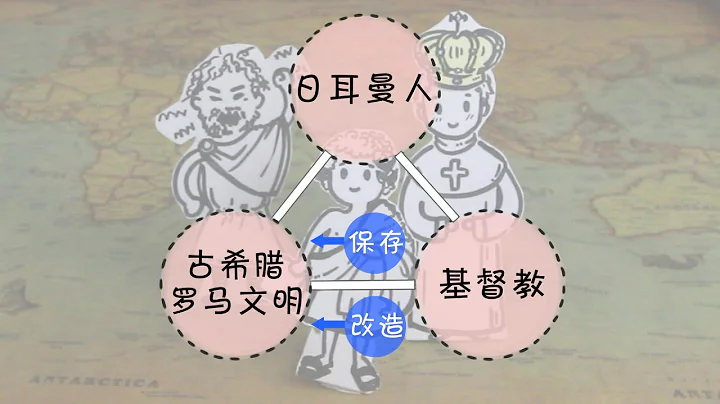

其實,在日耳曼人征服羅馬帝國以前,羅馬帝國的奴隸制就已經出現了瓦解的態勢,而封建階級制度已經有所萌芽。恰好,日耳曼人原先使用的農村公社制度,也已經走向了晚期。

而羅馬帝國強大的生產力,又加速了農村公社制度走向滅亡。

正因如此,原本處於前國家狀態,且奴隸制並未消散的日耳曼人,才能在抵達羅馬帝國以後,一夜之間建立起數個真正的封建國家,沒有再經歷其它的過渡階段。

日耳曼人來到羅馬帝國後建立的政權,與原先的氏族社會相比,氏族制度全面退出歷史舞台,原先那些氏族機關,被國家機關取而代之。

德高望重的部落長老,只是成了人們敬重的對象,而沒有絲毫權力。那些軍事領袖,搖身一變成了君王,他們做任何決定,都不需要再與其他人商量。因為民眾大會,已經成了形勢,其所做出的決定,不具備任何約束效力。

如此迅速的變化,在恩格斯看來是這樣的:「我們清楚,日耳曼人來到羅馬帝國以後原先的和氏族統治是不相容的。羅馬行省的主人,成了不同的日耳曼人。

日耳曼人需要對這些征服的地區組織管理起來,這種需求是非常急迫的。可羅馬人無法融入到日耳曼人的氏族中,羅馬人也不會聽從日耳曼氏族的號令。

日耳曼統治者需要一眾代替物,來取代羅馬國家,以領導以領導起初大部分還繼續存在的羅馬地方行政機關,所以氏族制度的機關必須轉化為國家機關 。」

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)