我在七八歲的時候,曾被驢踢中過後腦,並且因此得了外傷性癲癇病。

那時候,父親是赤腳醫生。“赤腳醫生”和民辦教師一樣,很有年代感,就像劉蘭芳的評書《楊家將》一樣。

我家住在牧業村衛生所的大院里,衛生所的大門口兩側栽着幾根拴馬樁,方便前來看病的哈薩克族牧民拴馬。

那是一個春天的清晨,鄰居給母親送了些韭菜根,要她栽在菜園子里。母親說,馬糞是韭菜最好的肥料。我便提着袋子,拿着掃把和簸箕,來到衛生所的大門口拾馬糞。

那裡拴了兩三匹馬,還有一頭短耳,眼睫毛很長的淺棕色毛驢。我靠近毛驢,準備用手摸摸它的頭,它一定是誤會了我的善意,朝後退了幾步,遠離了我即將觸碰它的手,我放棄了摸它的想法,準備收集散落在地上的馬糞。

也許是我揮舞的掃把讓它感受到危險,在我猝不及防的時候,它甩出了後腿,迅雷不及掩耳的踢中了我的後腦。我感覺到一陣眩暈,便不省人事。

當我醒來時,發現已經躺在床上。父母陪在左右,還有那頭驢的主人,他十分歉意的看着我。我能感覺到頭上的繃帶裹得很緊,在睜開眼的時候,感覺天旋地轉,伴隨噁心想吐,我把眼睛閉上,那種難受的感覺會減輕些。

驢的主人不斷給父母道歉,他說那頭驢平時很溫順,只是因為懷孕了,所以有些暴躁。鄉里鄉親的,父母沒有責怪他。

在隨後的很長一段時間裡,驢主人每隔些日子就會送來些雞蛋、蔬菜水果,逢年過節還要拿老母雞、羊後腿之類的肉食來看我,父母再三拒絕。但他告訴父親,不給孩子送點吃的,他們一家心裡過不去。

母親則會給他幾公斤大米,因為當地產小麥,大米對農民來說很稀罕。父親可以憑糧本在糧站買到大米。

我在床上躺了大概兩三天,眩暈的癥狀有所緩解。父親送我到縣城的醫院做檢查,我被確診外傷性癲癇。

我還不知道得了癲癇病意味着什麼,上體育課,老師讓我站在一邊看着其他同學玩,下課的時候,同學們都躲着我,在家裡,父母不讓我干任何體力活,甚至連羊都不讓我放。

我每天喝兩碗中藥,喝一口吐三口,胃都要吐出來了,在父母的勸說下,我總是含着淚將葯喝完,那個過程就像是一場噩夢,令我至今心有餘悸。

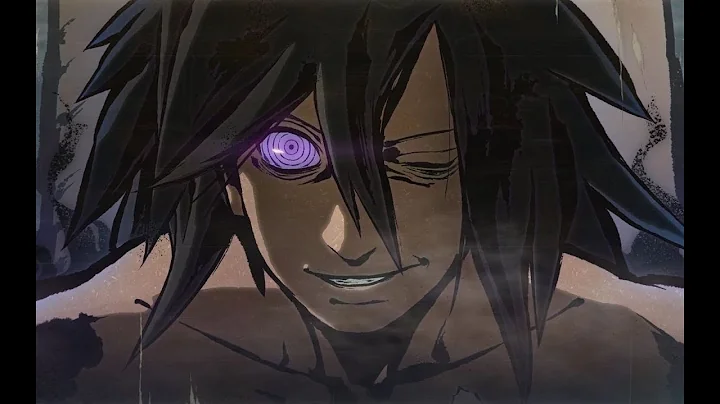

當時看《聖鬥士星矢》,看到一輝在死亡島修鍊,經歷了常人難以忍受的苦難,我想我和一輝差不多,以後會變強大吧!

我不能哭,不能笑,不能奔跑,情緒和體力都要保持克制,就算這樣小心,我幾乎每半月還是會發作一次,我並不知道癲癇發作時是什麼樣子。據同學講,我抽搐,口吐白沫,翻白眼。

大約治療了一年時間,似乎好了些,癲癇兩個多月發作一次。

那是一個冬天,下着大雪,母親照舊把羊趕到衛生所後面的山坡上,到了天快黑的時候,羊會自己回來。但那天,羊回來時少了一隻,四處打聽才知道,大概中午的時候,有哈薩克牧民的大群羊從山坡上經過,那隻羊可能跟着大群羊走了。

父親和母親整整花了一天時間上山找羊,結果空手而回。父親說,山上雪太厚,勸說母親不找了,他向牧民打聽一下,誰家多了只羊,還回來就是。

哈薩克族看羊很准,幾百隻羊的羊群里,能一眼認出哪只羊不是自家的。母親認為,沒有誰會那麼好心,況且丟的那隻羊是只身體健碩的產羔母羊,哈薩克族愛羊如命,碰到好羊,肯定會留下。

我聽到父母的對話,心裡不是滋味。父親每月只有五十多元的收入,為了讓日子過的殷實些,母親種了十幾畝地,家裡養了二三十隻羊、五十多隻雞,每天忙裡忙外,丟只羊對家庭來說是不小的損失。

我決定瞞着父母把羊找回來,並且算準了上次癲癇發作完還不到一個月,我在安全期,只要小心些,應該不會有事。

第二天,我瞞着父母,拄着根棍子悄悄上山,跟着雪地里大群羊走過的蹄印,一路向北走去,山上的雪很厚,背陰處的雪可以把我整個人埋進去,我盡量避免走那樣危險的山路。

大約翻過了七八道山樑,我已經累得上氣不接下氣,可以看到遠處山溝里的村落。我知道那個村子叫七戶泉,那裡住的都是哈薩克族牧民。

我終於爬上了最後一道山樑,站在高處俯瞰整個村落,正盤算着怎樣去村子裡向牧民詢問羊的下落,但我開始眩暈...,心想這下可完了。

當我醒來,我躺在一張溫暖的炕上,身上蓋着厚厚的被子,牆壁上有哈薩克族特有的掛毯,火紅的爐子和伸向房頂的煙囪讓房子暖烘烘的,爐子上的茶壺咕咚咕咚冒着氣泡,能聞到濃郁的奶茶香味。

我坐起身,看到一位頭髮花白的老頭。他見我醒來,端起一碗熱乎乎的奶茶遞了過來,在這個陌生的地方,我本能保持着警惕。

他似乎看透了我的心思,說著一口濃重的四川話,我只能聽個大概,意思是他是醫生,我是被哈薩克族牧民用馬馱着送過來的,他給我做了針灸,暫時穩住了病情。

我很疑惑這個村子裡什麼時候來了一位漢族醫生。我告訴他是來找羊的,我的父親是村衛生所醫生,這裡的哈薩克族牧民都認識我父親。

他說他有辦法可以治好我的癲癇病,這讓我似乎找到了希望。在他家呆了大半天,有個哈薩克族大叔騎着馬,馱着我家的羊來了,我和老頭告別,哈薩克族大叔把我和羊都馱回了家。

我回到家,父母責怪又憐惜的看着我,我知道他們在心疼我。等那位哈薩克族大叔走後,我迫不急待地告訴父親,在七戶泉遇到一位老醫生,他能治好我的癲癇病。

父親卻有些擔憂的對母親說,這個醫生沒有在衛生所報備,有沒有行醫資格證,要不要向上級報告。

父親有意無意向前來看病的牧民打問那位醫生的事情。我從父親那裡得知,老頭姓黃,牧民都叫他黃(活)神仙,什麼病都能看好。

過了些時日,黃醫生來到我家,他和父親聊了起來。原來,黃醫生十七八歲的時候,跟着父母從四川來新疆,在七戶泉附近的小煤窯里挖煤,後來煤窯發生事故,是哈薩克牧民救了他們一家的命。

他回到四川老家,娶妻生子。他的岳父是當地有名的中醫,他上過高中,在當時算是有文化的,就跟着岳父學醫。黃醫生很有天份,幾年的光景,就把岳父的本事都學會了,也開始給人看病。

有一年,黃醫生的岳父和妻子出了車禍,只留下一對兒女,等到兒女們都相繼結婚,黃醫生也上了年紀,想起當年被牧民救命的往事,他獨自來到了七戶泉安頓下來,無償給牧民看病,算是對牧民的報答。

那時候牧區也很缺醫生,父親聽了黃醫生的講述,說希望他到縣城辦個行醫證。黃醫生很高興,他說等過年回趟老家,回來就去辦。

黃醫生給父親他自製的藥丸,說是岳父傳給他的祖傳秘方,專治癲癇病。並強調,其中有一味葯是人的胎盤,不能多吃,每兩天讓孩子口服一丸,看看效果。父親選擇了信任,因為那個時候,對於癲癇實在沒有什麼好的辦法。

我開始吃黃醫生的葯,每月他都會送一些藥丸來。黃醫生的葯果然有奇效,我在之後的大半年沒有再犯過癲癇。

又是一年,黃醫生來到我家,給我把脈,說我的病基本上好了,父母聽到這個好消息,都非常感激黃醫生。

我和黃醫生成為很好的“朋友”,有一次他說,在哈薩克族聚居的地方不能吃豬肉,他是四川人,特別想吃紅燒肉。我牢牢記住,並且在姨媽家殺豬那天,偷偷帶他去了,美美吃了頓殺豬菜,他吃的合不攏嘴。

大約過去兩三年的時間。黃醫生突然要返回四川,父母和我都以為是因為人年紀大了,想要回家養老了緣故,但直到黃醫生走了之後不久,我才從父親那裡知道了真相。

原來,黃醫生經常去給牧民結生,並且向牧民索要胎盤,這讓一些不明真相的牧民產生了懷疑,他們謠傳黃醫生是魔鬼!

這樣的謠言很快在七戶泉傳開了,有人乘夜把黃醫生家房後的草垛點着,引燃了黃醫生的房子,黃醫生的家被燒了。儘管全村的牧民挽留,但黃醫生去意已絕。

我大概能猜到,黃醫生是為了我的病才去收集胎盤的,但我什麼也做不了,幫不了他。

黃醫生回到四川後,我們再沒有聯繫過,如今三十多年過去了,我的癲癇病再也沒犯過。

如果黃醫生還活着的話,大概九十多歲了,他是我生命中的貴人。

![[生物放大鏡]入侵人類世界的"陰ㄐㄧㄥ"怪物 | 丁丁怪吃下安眠藥後會....| 全身帶刺噴出白色液體的恐怖生物 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/QfnVtSDG9Vw/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLApduex2v405Ys9TNDYZMAg3LipXQ)

![【搞笑】虧成首富從遊戲開始 [EP176-255] #小說 #繁體中文 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/lx1W-xi5aEY/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLDQfu9hgfmB9IOhrITD1fLKK0RfGg)