台灣自古以來就是中國神聖的領土。第二次世界大戰勝利後,美、英、中三國發表的《開羅宣言》,也明文規定將日本侵佔的台灣、澎湖列島歸還中國。但是,美國為了維持其在台灣及整個亞洲的利益,從20世紀40年代末到50年代末,即多次“搞事”,炮製出一個又一個的陰謀,企圖把台灣從中國分離出去。

1949年,蔣介石雖然在大陸兵敗如山倒,但他堅持反對把台灣分離出中國,因此美國政府認為他不再是一個“合適”的工具,並要尋找一個“不必聽蔣介石指揮,而專為台灣謀福利者”,以完成“台灣自治”。

1949年2月,美國國務卿艾奇遜派美國駐南方大使館參事莫成德到台灣去“搞事”。莫成德首先試圖策動時任台灣省政府主席的陳誠脫離蔣介石,在台灣搞“自立”,但遭到了忠於蔣介石的陳誠的拒絕。一計不成,又生一計,莫成德又選中了“親美”的孫立人,不料不久孫立人卻恭迎蔣介石“蒞臨”台灣。

在“台灣自治”陰謀破產之後,美國又祭出“託管台灣”的損招。

早在1947年春,美國駐台灣副領事喬治·柯爾就向美國國務院遠東司提交一份備忘錄,提出為阻止共產黨對台滲透,必須把台灣置於聯合國或美國監督之下。同年8月,美國總統特使魏德邁在寫給馬歇爾的報告中說:“有跡象表明台灣人對美國監護或聯合國託管是會接受的。”

1949年9月,美國遠東司與聯合國司協商後,向美國國務院提交“託管台灣”的具體計劃:美國先與盟國協商,再由“台獨”分子提出呼籲,然後要求聯合國召開特別會議,在會議上形成舉行台灣“公民投票”的決定,說服亞洲某些國家出一些象徵性的兵力會同美國佔領台灣,並在兩周內召開台灣政權轉移會,使台灣交聯合國“託管”,並最終實現台灣“獨立”。

蔣介石針對美國提出的“託管”方案,向麥克阿瑟明確表明自己的立場:“台灣移歸監國或聯合國暫管之擬議,實際為中國政府無法接受之辦法,因此種辦法,違反中國國民心理,尤與中正本人自開羅會議爭回台澎一貫努力與立場,根本相反。”在蔣介石的堅決反對下,美國“託管台灣”的計劃不得不擱淺了。

“託管台灣”的計劃破產後,賊心不死的美國又拋出了所謂“台灣地位未定”論。

早在1943年美、英、中三國發表的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》,已明確表示日本投降後,將滿洲、台灣、澎湖群島等歸還中國,中國政府也已據此接收了台灣。但是,當台灣有可能被共產黨收復,美國的西太平洋戰略受到威脅的時候,“台灣地位未定”論便出籠了。

從1948年底開始,美國一些政客就在台灣到處散布“台灣在‘法律上’還不是中國領土”怪論。1949年3月,美國總統批准了美國國務院提出的對台基本政策——“不讓台、澎落入共產黨手中”,“為達此目標,最切實際的手段就是把這些島嶼同中國大陸分離開”。美國國務院新聞發布人發表談話時說:“台灣地位在戰時與庫頁島完全一樣,其最後地位將由一項和約決定。”

蔣介石獲悉美國的意圖後,立即作出反應,他授意由剛去職的前“外交部長”王時傑在台灣發表公開講話,對美國的奇談怪論予以嚴厲批駁。王時傑說:中國對台灣是“收復失地”,不是“軍事佔領區”,中國對該島的內政外交有絕對主權;自1941年中國對日正式宣戰以來,《馬關條約》已經失效,自那時起台灣在法律上就已歸還中國,到戰爭結束時再從日軍手中實際收回。王時傑呼籲人們對“帝國主義實現直接或間接控制台灣的企圖”提高警惕。這個講話,表明了蔣介石在這一問題上的強硬立場。

1950年6月25日朝鮮戰爭爆發,為美國正式提出“台灣地位未定”及付諸行動提供了時機。6月27日,時任美國總統杜魯門發表聲明,宣稱“台灣未來地位的決定必須等待太平洋安全的恢復,對日和約的簽訂或經由聯合國考慮”。與此同時,杜魯門命令第七艦隊進駐台灣海峽,阻止中國共產黨解放台灣,另一方面也不支持國民黨“反攻大陸”。

此時蔣介石的內心十分矛盾。一方面,他深知以自己的兵力,不可能守住台灣,因此,他希望美國第七艦隊能長期停留在台灣海峽;另一方面他也窺破了美國人企圖分裂中國的陰謀,而“台灣地位未定”論,只不過是這個陰謀的一部分。因此,在美國人拋出“台灣地位未定”論之前和他商談此事時,他沒有同意,而且決定即使第七艦隊撤離台灣,他也要堅持一個中國的立場。

在杜魯門發表聲明的第二天,6月28日,在蔣介石的授意下,台灣“外交部長”葉公超發表聲明,表示接受美國的要求,已命令海空軍停止對大陸的攻擊,同時又聲稱,“這只是應變措施,對於中國政府統治台灣之地位及維持中國領土之完整均不產生影響”。這個聲明中特意強調:“台灣屬於中國領土一部分”,“中國對台灣擁有主權”。

朝鮮戰爭爆發後,美國深感台灣、日本作為其遠東戰略基地的重要性,在鼓噪“台灣地位未定”論的前提下,美國又一手操弄“對日和約”。

所謂“對日和約”,即第二次大戰後由參戰國與日本簽訂一項條約,以解決戰後遺留問題。因為中國抗日的中堅力量,所以最有資格參加對日合約會議。但是,美國為了達到“台灣地位未定”的目的,以美國同中共在朝鮮處於交戰狀態,反對新中國代表出席;而已經承認新中國政權的英國則反對台灣代表出席。

1951年6月,美英兩國起草的關於對日和約聯合聲明草案提議:“日本放棄其對台灣和澎湖列島的主權”,而“該條約的本身將不決定這些島嶼的未來歸屬”。同時,兩國又商定,新中國將不被列入對日和約的簽字國,而由日本和台灣當局單獨簽定一個雙邊“和約”,其有關台灣歸屬問題的條款要與舊金山對日和約一致。美、英兩國的這一行徑激起海峽兩岸中國人的一致譴責。6月18日,蔣介石發表聲明稱:台灣當局參加對日和約的權利不容置疑,不接受任何含歧視性條款。在這一過程中,蔣介石反對“台灣地位未定”的態度是堅定的。即使迫於美國的壓力,台灣當局最後不得不接受了同日本“單獨媾和”的方案,但蔣介石卻始終沒有放棄一個中國的原則立場。

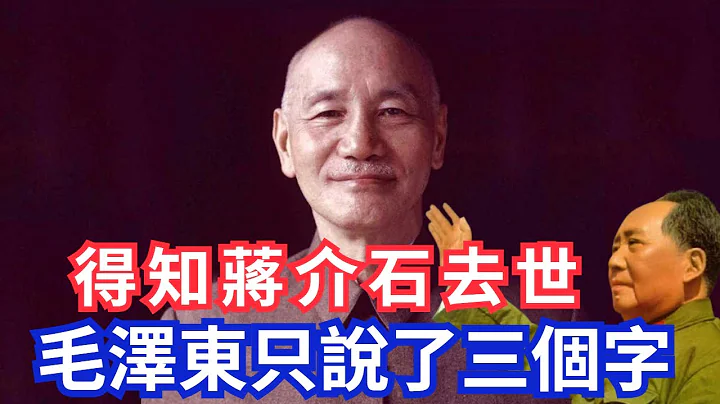

對美國圖謀分裂中國的狼子野心和台海局勢洞若觀火的毛主席,對蔣介石堅持一個中國的立場是稱讚的,他在看到台灣“外交部長”葉公的聲明後,意味深長地說:“蔣介石還有一點良心,不想成為千古罪人。”

蔣介石一生反動,雙手沾滿了共產黨人的鮮血,有很多罪惡。但是,他始終堅持的一個中國的立場,顯示了他的民族大義,也得到了中國共產黨和毛主席的積極的回應與支持。直到1960年5月22日,毛主席還在中共中央政治局會議上說:

“台灣寧可放在蔣氏父子手裡,不能落到美國人手中。對蔣介石我們可以等待,解放台灣的任務不一定要在我們這一代完成,可以留交下一代去做。逐步地創造一些條件,一旦時機成熟就好辦了。”

(盧志丹原創,歡迎轉發,謝絕抄襲)

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)