阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|Severn

编辑|S

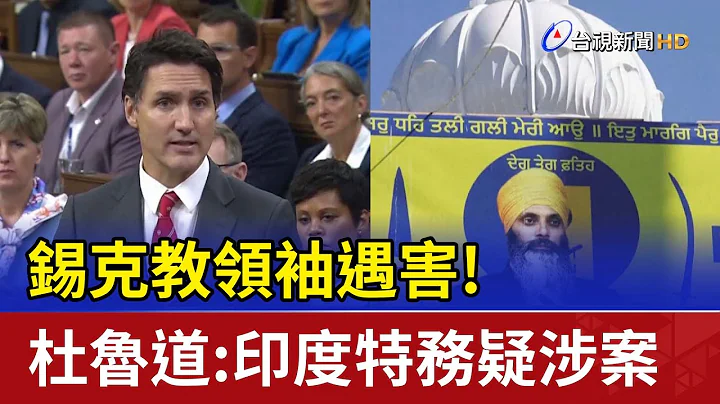

2023年11月22日,西方多家媒体报道称,美国挫败了其领土内暗杀锡克教分裂主义者的阴谋,被暗杀对象是印度锡克教法律总顾问潘农。

该新闻一出,国际舆论界一片哗然,因为就在不久前,加拿大总理刚刚向印度政府发出指控,控诉其在加拿大境内刺杀锡克教众。

接连发生的暗杀事件,让锡克教与印度的矛盾被彻底提到台前,也让世人回想起上世纪80年代震惊世界的“印度总理被刺案”。

那么,曾公然袭击总理、高举反印大旗,现如今又彻底惹恼印度“老仙”的锡克教,到底是何来历?

锡克教

锡克教,起源于15世纪末、16世纪初莫卧儿帝国时期的一门新兴宗教。

与传统印度教、佛教等具有悠久历史的宗教不同,锡克教是一个年轻的宗教。

它吸收了印度教的教义与规范,同时融合了伊斯兰教的思想,具有全新的面貌。

在印度,锡克教是仅次于印度教与伊斯兰教的第三大教派。

放眼全球,锡克教的信众人数也高居世界第五位。

锡克教的发展壮大不可避免引来了印度政府的忌惮,这是因为锡克教教旨教义呈现出强烈的反政府倾向。

锡克教强调人人平等,试图消除人与人之间的所有差异。

锡克教众宣扬,不管出身和社会地位如何,在锡克教中所有人都能成为兄弟姐妹。

这对许多来自低种姓的印度人而言,是提高社会地位、摆脱压迫的绝佳途径。

另外,锡克教还引入男女平等理念,女性教众的权利和尊严被提到了与男性同等重要的地位。

锡克教的出现,对印度社会各阶层产生了深远的影响,为受压迫的群体提供了重要的精神指引,对整个印度社会格局产生了重塑作用。

但与此同时,锡克教教义也是对印度传统种姓制度的背离,从思想和认知层面动摇了印度统治阶层的根基。

锡克教的传教布道活动,俨然成了推翻印度阶级统治的“催命符”,这自然是政府无法容忍的。

更令印度政府恼火的是,锡克教内部形成了一股强大的反政府武装力量。

早在17世纪初期,锡克教就诞生了自己的武装组织,并因为与印度教义的冲突,屡屡与莫卧儿帝国政府军、印度教教众、穆斯林发生冲突。

在锡克教英雄主义、献身主义精神的教育下,锡克教渐渐实现了宗教与军事化结合的体系,并在第十位上师古鲁·戈宾德·辛格时期,锻造出一支足以与莫卧儿帝国相抗衡的锡克教军队,完成了锡克教全面军事化的任务。

盘踞在印度旁遮普地区的锡克教,俨然成为历届印度政府的心头大患。

矛盾激化

锡克教彻底与印度统治阶层撕破脸皮,始于1947年印巴分治时期。

英国人在处置印巴边境问题时,用铅笔在地图上草草画下一条线,由此引发了一场波及两国数千万民众的“大移民”。

其中,移民最严重的地区就是锡克族盘踞的旁遮普邦。

原本的旁遮普被这条线拦腰截断,边界两侧民众开始大规模双向逃难。

巴基斯坦的印度教、锡克教民众逃亡印度,印度的穆斯林奔向巴基斯坦。

在旁遮普,上千万教众在3个月内更换了他们的住所。

然而在大迁移的过程中,不同种族、不同宗教、不同文化之间的矛盾不可避免被激发。

一场突如其来的宗教大仇杀,突然降临在旁遮普。

短短一个与时间,50万民众命丧黄泉,1200万人流离失所。

宗教仇杀宛若瘟疫一般,彻底笼罩了整个印度。

为了给死难的印度教、锡克教民众报仇,两大宗教联手向新德里的穆斯林发难,一场波及范围更广、规模更加浩大的宗教冲突就此上演。

危难之际,是79岁的“圣雄”甘地以绝食相逼,这才将这场史无前例的教派仇杀平息下来。

而在此事不久之后,甘地也惨死于极端印度教的枪口之下。

时间来到1956年,尼赫鲁政府开始进行邦改,按14种语言分布将印度划分为14个邦、6个直辖区。

邦改过程中,尼赫鲁忽视了锡克教独立建立旁遮普语聚居区的要求。

甘地

印巴分治后的旁遮普邦,超过三成居民都来自锡克教。

锡克人领导的阿卡利党于1950年就提出,希望以旁遮普为中心建立一个以旁遮普语为中心的大旁遮普邦,将周围讲旁遮普语的地区划进来,以维持锡克族的宗教传统与民族特点。

但尼赫鲁却认为,锡克族人尚未达到旁遮普邦人口总量的一半,不构成独立建邦的条件。

一旦开了这个先例,一方面会助长锡克教的民族分离主义倾向,另一方面也会引发其他民族和教派的不满。

印度政府的回绝挫伤了锡克人的民族情感,自此阿卡利党不断展开游行示威活动,甚至以绝食、暴动等激烈手段向政府施压。

旁遮普锡克教问题就此成为一颗毒瘤,戕害印度至今。

1966年,尼赫鲁独女英迪拉·甘地继任总理之位。

雷厉风行的英迪拉,果断同意了锡克教的请求。

但她并未完全按照锡克教的要求,单方面扩大旁遮普邦,而是将旁遮普邦一分为三,锡克族主要聚居区沿袭旁遮普邦的名号,主讲印地语的东南部被独立划为哈里亚纳邦,东北部则被并入临近的喜马偕尔邦。

这个方案看似合理,但也留下了种种隐患。

比如,单独建邦后的锡克族人加入了国大党,这让原本代表锡克教利益的阿卡利党走向孤立,也为二者后来产生矛盾埋下了伏笔。

英迪拉的分邦而治举措,非但没能平息动乱,反而使旁遮普地区的矛盾愈发激烈。

英迪拉

1981年9月,想要赢得锡克教民心的阿卡利党,发起了一场“反对歧视锡克族人”的运动。

次年4月,阿卡利党又领导开展了大规模的“不服从运动”。

在这种动荡的社会气氛下,印度各地骚乱不断、暗杀事件频发。

一心想要壮大自身群众基础的阿卡利党,如愿以偿提高了在锡克族人心目中的地位,但也模糊了自身与宗教狂热分子的界限。

深感事态愈演愈烈的英迪拉,不得不与阿卡利党展开谈判。

双方历经一年反复磋商,就昌迪加尔市归属等问题达成一致后,英迪拉却以要与其余邦相商为由,在最后时刻拒绝在协议上签字。

她这一决定造就了她的身死。

刺杀总理,惹怒老仙

对英迪拉政府严重不满的锡克族、阿卡利党,迅速掀起了一场声势浩大的动乱。

在锡克教狂热分子的鼓吹下,旁遮普邦在两年内酿成1200多起暴力袭击事件,410人因此丢掉性命。

1984年4月,锡克教恐怖分子同时对12个县27个火车站同时发起袭击,旁遮普问题被彻底点燃。

面对旁遮普暴力恐怖的混乱局面,英迪拉采取了强硬镇压的对策——蓝星行动。

1984年4月4日,印度政府将旁遮普定义为“骚乱地区”。

6月1日,10万政府军涌入旁遮普,包围了锡克教武装分子指挥中心——锡克教圣地金庙。

拒不投降的锡克教武装人员、阿卡利党顽固分子,与印军在金庙展开殊死搏斗。

一夜鏖战过后,金庙沦陷,锡克教武装分子领导层死的死、逃的逃,其余人等全部成为阶下囚。

然而,金庙的胜利仅仅是旁遮普问题的开端。

将金庙视作不容亵渎圣地的锡克教众们,随即掀起了全国范围内的大游行。

就连政府军内部也频频出现哗变现象,因为锡克族占据印军总数的13%-14%,军官群体比例更高。

金庙冲突严重刺痛了锡克教人的宗教感情,也加深了印度的教派隔阂。

一些极端锡克教武装分子,则开始暗中筹谋对英迪拉的暗杀。

对此有所警醒的印度情报机构,建议英迪拉撤换掉身边的锡克族警卫。

但英迪拉认为,这样的动作等于公开质疑锡克族的忠诚,只会加深双方的仇恨。

于是短短几个月后,一场震惊世界的刺杀行动降临在了英迪拉头上。

1984年10月31日,两名锡克族警卫员悄悄潜入英迪拉府邸,将其残忍杀害在总理府内。

刺杀英迪拉事件,成了锡克教高举反印大旗的开端。

锡克教以牙还牙的行为,自然造成了与印度政府矛盾的加剧。

拉吉夫·甘地继任英迪拉的总理之位后,开始采取灵活政策解决旁遮普问题。

他将昌迪加尔市划给旁遮普,又将旁遮普旁边一块说印地语的地区划给哈里亚纳邦。

然而这个方案引起了临近的拉贾斯坦邦等地区的不满,导致政府政策迟迟无法推行。

另一边,等不到政府承诺的锡克教仍在继续制造恐怖事件,各教派、各民族之间的冲突仍在继续。

直到20世纪90年代,印度政府开始采取铁腕手段镇压恐怖分子,受够了动乱的印度民众也纷纷出面帮忙搜查恐怖分子。

再加上极端分子头目的相继落网,旁遮普混乱的局面才逐渐趋于稳定。

1997年旁遮普迎来大选,阿卡利党和人民党达成联合执政协议,延续了20年的旁遮普动乱总算落幕。

然而,短暂的和谐相处并不能掩盖锡克教与印度政府的根本矛盾。

锡克教的教旨教义、过往的历史恩怨、不可调和的利益纠纷,注定了二者无法和谐相处。

因此,由锡克教掀起的暴乱和恐怖主义事件,仍在不时威胁着印度社会的安定和政府的统治。

这种情况令2014年上台的莫迪恼怒不已,他数次在公开场合抨击锡克教极端主义分子的可恶行径。

所以,印度政府这些年来一直在暗中绞杀锡克教人。

加拿大、美国、欧洲,时不时便会传来锡克教人被暗杀的新闻。

虽说莫迪政府从来不肯承认,但全世界的民众都很清楚,除了莫迪政府之外,没有人会大动干戈、冒着得罪欧美国家的风险,公然在西方国家刺杀锡克人。

结语

锡克教的出现,从根本上冲击了传统印度的统治基础,这是二者矛盾不可调节的根源所在。

但锡克教与印度政府从来都不是不可共存的关系,融合了印度教、伊斯兰教,在思想和理念上提出较大创新的锡克教,本就是推动印度社会走向变革的绝佳助力。

只可惜莫迪政府并未意识到这一点,屡屡发生的暗杀事件,已经表露出其传统强权思想的局限性。

倘若莫迪政府仍旧执迷不悟,步英迪拉的后尘也只是时间问题。

参考资料

- 欧东明.印度锡克民族主义及其宗教-政治动因探析[J].南亚研究季刊,2020(04):65-70+5-6.

- 陈晓阳.印度锡克教、锡克人和旁遮普问题[J].阴山学刊,2007(04):77-82.