榆林古城位於國家歷史文化名城陝西省榆林市,2008年中國最具潛力的十大古城之一,東依駝山,南憑榆陽河,西臨榆溪,北踞紅山。明成化年間,延綏鎮巡撫餘子俊將鎮治所由綏德遷至榆林衛以後,曾多次修建。

此城至今已歷600餘年滄桑,雖屢遭兵火,迭經風雨侵蝕,但大部完好,不失為塞上明珠。為重現歷史文化名城榆林的風采,對古城牆的研究很有必要。

歷史上榆林還是首都北京的安全戰略屏障,榆林是全國唯一由皇帝欽定城牆高度可以超過北京的城市,榆林與北京是休戚與共的生態安全共同體。古代的榆林不但是軍事重地,也是邊疆貿易的中心和漢族與西北少數民族文化交會和交流的地方。

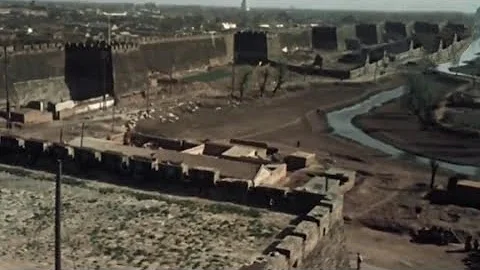

榆林城建位置在長樂堡與保寧堡之中,左山右水,巍然雄鎮。其城東依駝峰山,西臨榆溪河,南帶榆陽水,北鎮紅石峽,故明代列為九邊重鎮之一—延綏鎮駐地。由於軍事和經濟發展的需要,榆林城池進行過三次較大規模的維修擴建。

第一次,明成化22年(1486年)巡撫黃獻向北展築城廓,南城至今上帝廟一帶,俗稱北城。第二次,弘治五年(1492年)巡撫熊綉展築南城廓至凱歌樓(原名懷德門,正德末年巡撫都御史姚摸改為此名),俗稱中城。第三次,正德十年(1515年)總制鄧璋擴築建成南關外城,推至榆陽河沿,俗稱南城。此即歷史上所稱「三拓榆陽」。從嘉靖十九年(1540年)至萬曆十年(1582年)歷代駐榆官員對榆林城垣屢加修築,除增高加厚外,並相繼完成全城牆外部的青磚包砌。

明萬曆三十年(1602年),榆林城垣建有東城門兩座,即威寧門、振武門;南城門一座,即鎮遠門;西城門四座,即廣榆門、宣武門、龍德門、新樂門;北城垣無城門;中部建有鎮北樓,加上各城門樓,城牆四角樓及東城上的訊敵樓、觀遠樓,全城牆上共建有城樓14座,城周長5354步,東門、南門有瓮城,並設千斤閘,與城牆構成完整的防禦體系。

清代,榆林城牆多次進行修築,同治二年(1863年)北城部分城垣被流沙埋沒,時值關中等地回民造反,道憲常瀚令棄北城,在廣榆門東西縮筑北城牆,長438丈。其後同治六年(1867年)、光緒元年(1875年)、光緒十年(1884年)、光緒二十年(1894年),四次較大規模地修整加固城垣,直到民國年間,榆林城牆保存完好:其城廓面積2.1平方公里。但後因兵資大部分城樓塌毀。解放前夕宣威門(俗稱大西門)猶保存完好。今日城東南角之魁星樓遺迹尚在。

榆林城是座古城,城內外至今仍保存有很多古迹名勝,其中以星明樓、凌霄塔最負盛名。星明樓坐落在榆林南街上,當地稱為鼓樓,為三層木樓,其整個建築全部為木料卯結而成,梁架精巧,結構合理。星明樓底層分列四個磚石台基,每個台上排列七根粗壯的松柏木柱,支撐著高樓的全部重量。樓頂無一根橫樑,三層樓閣皆為斗拱逐層互相疊接,樓體四面飛檐外翹,宏偉壯麗。

榆林城內外遺存有古代寺廟,在榆林未立城之前的唐、宋時期有普惠泉南的天界寺。據明代馬希龍《延綏鎮志》記載,榆林先後建有壽寧寺(明正統重建)、東嶽廟(成化年建)、玄帝廟(成化年建)、聖母祠(成化年建)、慈恩寺(成化年建)、凌雲寺(正德年建)、城隍廟(正德年重建)、戴興寺(正德年建,原為總兵戴欽家佛祠)、龍王廟(嘉靖年建)、馬王廟(嘉靖年建),龍泉寺(天啟年建),以及萬曆年所建觀音庵、洪濟寺、圓覺寺、三清祠、海潮寺、金剛寺等21處,建餘子俊、劉厚基等6處官祠。

清代,仍盛行建廟宇,並將明代一些官祠擴建成寺廟,如官秉忠祠改建為官福寺,張天祿祠擴建為延壽寺,至清末全城廟宇總數達50餘處。規模較大的有戴興寺、老爺廟(在戴興寺東)、洪濟寺(在戴興寺北)、馬王廟(原市黨校)、壽寧寺(今梅花樓)、大龍王廟(今區文工團)、准提寺(今區第二小學),定慧寺(今市第二醫院)、龍泉寺(今一毛)、無量殿(東門外)、三義廟(榆陽橋南)、榆陽寺(凌霄塔北)、文廟(今世紀廣場北)、金剛寺等。

這些廟宇幾經整修形成各廟宇群體,院落有一進或多進,廟殿有一層或二層,大殿、配殿高低錯落有致,主殿多為歇山頂式,墀頭水磨磚或雕刻人物、花卉、鳥獸等,斗栱飛檐、五脊六獸陽合瓦頂。寺內存有精美的明、清時期的壁畫、造像、碑刻,珍貴異常。

古建家園--古建中國梳理現有建築行業的亂象和文化的缺失與斷檔,最大程度創造集多種功能和需求為一體的建築文化實體空間。強勢連接建築、文創、文化行業上下游企業和專業學術人士,聯動相關部委和行業協會、大專院校、科研機構,共同傳承建築文化。

古建、建築行業相關原創內容,歡迎大家踴躍投稿(私信)。

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)