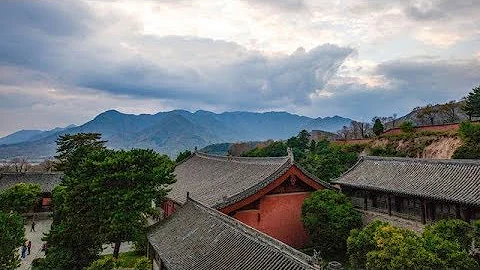

图1 四川广元市千佛崖

到了唐朝,寺院造像渐渐成为主流,而石窟造像艺术已不再像魏晋南北朝时期那么兴旺,但四川地区的佛教石窟造像从唐到宋一直是一个发展的高峰期。

现在给大家介绍的是四川广元市千佛崖的摩崖石窟造像,盛唐后开凿的石窟。

唐 四川广元千佛涯 摩崖造像 二佛并坐窟

图2 四川广元千佛崖石窟 二佛并坐窟

法华经中讲,佛在给众弟子讲法华经的时候,多宝佛闻讯从天而来助释迦佛宣讲法华经。佛陀见多宝佛到来起身礼敬,多宝佛便分半坐给释迦佛。所以二佛并坐图都是讲的这个故事。

这张的照片中的两尊佛像圆润丰满,没有健壮感,而是比较丰腴肥胖的一种感觉。开脸是盛唐以后佛教造像的特点,高螺旋发髻,开脸圆润饱满丰腴。

从这可以看出,广元千佛崖佛教造像基本上是盛唐以后开凿的,所以风格呈现出盛唐后期的丰腴肥胖的美感。

唐 四川广元千佛涯 摩崖造像 一佛二菩萨二弟子

图2 四川广元千佛崖石窟 一佛二菩萨二弟子

图3是千佛崖的另一个佛窟,一佛二菩萨二弟子一组造像。

大家可以清楚的感受到,盛唐以后肥美为主的佛造像对四川造像的影响很深。但是当不能很好的把握肥美的尺度的时候,往往会让造像显得很臃肿呆板,这组造像存在这个问题。我们能感受到,尽管与前面所看到的造像是同一时代,但是却感觉会显呆板,缺乏生动。

唐 四川广元千佛涯

图4 四川广元千佛涯 一佛二弟子二菩萨二力士

图4是一佛,二弟子,二菩萨,二力士的佛龛窟。

窟中的佛菩萨弟子造像中规中矩,没有特殊之处,但是造像保存得比较完好。比较特殊的是在窟龛前两边的两尊力士像,很好的表现出唐代追求健美有力量,突出体态和肌肉动态变化的美感,这恰与窟龛内的佛菩萨造像,形成了一种静与动的变化的感觉。

讲到这里,唐代佛教造像的模式就已经讲完了,最后进行小结:

1)唐早期的健美造像风格分为长安风格和洛阳风格两部分。长安风格佛像主要是低垂领式搭衣,袒露胸部较多。洛阳风格佛像以通肩式搭衣为主,不袒露上身。

2)长安风格主要区别在于菩萨袒露上身,佩戴的配饰比较少,没有璎珞,袒肩式的斜披披帛,S形扭动的身躯幅度比较大。而洛阳风格菩萨身上披挂比较多的配饰,包括璎珞,身体扭动的幅度也相对要小一些。由此可见长安比洛阳要开放得多。

3)盛唐以后佛教造像风格发生很大的变化,由健美变成肥美的造像风格。

所以唐早期的长安、洛阳的健美风格和盛唐后的肥美风格共同构成了唐朝佛教造像丰满多变赋予动态感的模式。这种模式对后世佛教造像的发展,起到了非常大的影响,这是中国佛教造像本土化以后,佛教造像发展的最精彩最辉煌的一个时期。