袁志好教授、张晨光教授,EnSM:智能集流体使超级电容器同时实现高能量密度与高电致变色对比度及其面向智能可穿戴电源的应用

【文章信息】

智能集流体使超级电容器同时实现高能量密度与高电致变色对比度及其面向智能可穿戴电源的应用

第一作者:焦鑫

通讯作者:袁志好*,张晨光*

单位:天津理工大学

【研究背景】

电致变色超级电容器能够通过可逆的外观颜色实时反馈内部能量状态,被视为一种新兴的智能电源设备,并在未来的智能化可穿戴电子设备方面具有巨大应用潜力。然而,现有的电致变色超级电容器在同时实现高的电致变色性能与高能量密度的储能性能方面面临着巨大挑战。传统电致变色超级电容器需要实现电极的全透明化,大大限制了活性材料的负载量和种类选择范围;尽管增加活性材料的面负载量是增加设备能量密度最直接的方法,但对于电致变色超级电容器而言是不可取的,因为材料厚度的增加将使超级电容器丧失透射光调制能力从而失去电致变色功能。

研究者在构建新型纳米结构电极、开发新型电致变色材料、使用电解质添加剂、优化电化学动力学和设备结构等方面做出了诸多努力,但仍未有效解决电致变色超级电容器能量密度低这一领域内共性问题。目前电致变色超级电容器在能量密度方面与常规储能超级电容器之间存在着大约1~2个数量级的差距,如何在保证良好的电致变色性能的前提下有效提升电致变色超级电容器的能量密度是一个重要努力目标。

此外,由于现有透射式电致变色超级电容器对背景光的要求,使其作为可穿戴电源时容易受到穿戴背景光强度的影响而降低电致变色的识别度,这也进一步限制了电致变色超级电容器的可穿戴应用。因此,开发新的电致变色超级电容器的结构设计方案和与其对应的高性能材料及元件对于解决上述问题并促进电致变色超级电容器走向实际应用具有重大意义。

【文章简介】

近日,天津理工大学材料科学与工程学院的的袁志好教授与张晨光教授团队在国际知名期刊Energy Storage Materials上发表题为“Smart Current Collector for High-Energy-Density and High-Contrast Electrochromic Supercapacitors toward Intelligent and Wearable Power Application”的研究文章。

该工作开发了一种具有电致变色功能的智能集流体薄膜材料。该智能集流体使得电致变色超级电容器在保持能量可视化功能的同时,可以显著提高储能材料的负载量并实现高的面积比电容和能量密度,弥补了传统电致变色超级电容器与储能超级电容器的在储能性能上的差距。并且,得益于智能集流体的反射型电致变色行为,器件的颜色对比度得到增强,提高了能量状态的识别度,并避免了可穿戴背底的光线强弱对器件能量识别的影响,在可穿戴智能电源方面展现出独特的应用优势。

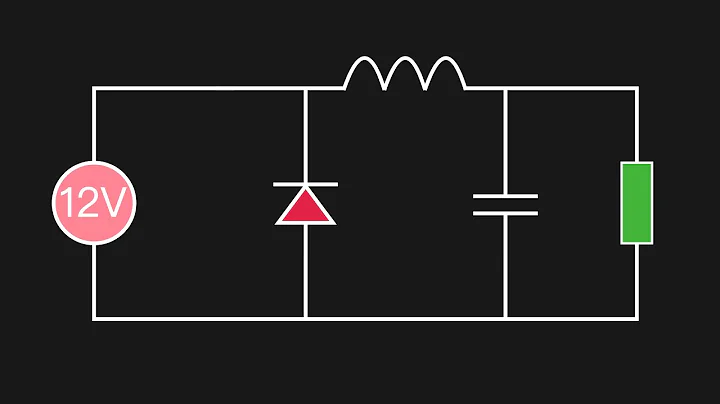

图1. 传统透射式电致变色超级电容器与基于智能集流体构建的电致变色超级电容器的设计与工作原理图。

【本文要点】

要点一:智能集流体的设计原理

传统的透射式电致变色超级电容器对于透射光的调制需要对所有部件进行全透明的设计,不仅限制了高性能的非透明材料的使用,也限制了储能活性材料的负载量。相比之下,由透明基底、PPy层和多孔Ag底层组成的智能集流体通过对反射光进行调制实现电致变色,解决了上述设备的材料种类和光学性质的限制问题,拓宽了材料选择范围,并允许大量的负载非透明的高性能超级电容储能电极材料,实现储能性能的大幅提升。

基于结构上的相似性,使用智能集流体有望使一般非透明的储能超级电容器实现电致变色能力。其中,智能集流体中透明基底起到了力学支撑的作用,它的力学性质可以是刚性或柔性的;PPy层通过氧化还原反应能够实现可逆的颜色转变;多孔Ag层一方面起到导电作用,使电致变色过程和电化学储能过程中的电子实现快速传输,另一方面起到了光学反射作用,使智能集流体呈现出反射电致变色行为。由于Ag薄膜的多孔性,离子可以顺畅且快速的穿透Ag薄膜并作用于PPy层,实现高效快速的电致变色。

要点二:智能集流体的制备策略与结构特点

智能集流体的制备借助了张晨光教授团队前期开发的一种液相界面聚合方法,能够在各种透明基底表面实现PPy半透明薄膜的原位聚合制备,该方法具有低成本、简单和可大面积制备的特点。随后通过热蒸镀过程中的遮蔽效应,能够在微观上具有一定粗糙度的PPy表面形成高质量的多孔Ag薄膜。在镀膜过程中形成的大量针孔缺陷可以作为PPy与外层进行离子交互的通道。并证明了多孔Ag薄膜与PPy层形成了紧密的界面结合,促进界面电子传递和机械稳定性。通过对多孔Ag薄膜和PPy薄膜的厚度控制能够很好地调控智能集流体的外观颜色亮度。并且证明了其具有优异的导电性和电化学稳定性,满足了电化学设备集流体的基本使用需求。

要点三:智能集流体的电致变色性能

该团队通过研究发现智能集流体薄膜具有强的电致变色视觉对比度,随后证明薄膜整体的电致变色高度均匀性和颜色一致性。此外,本文还使用CIE Lab颜色坐标对智能集流体的颜色进行了量化,并对其颜色对比度进行了研究,发现在标准光源测试条件下具有高达51.6的颜色对比度。通过原位的电化学-光谱学的测试揭示了智能集流体电致变色机理,实现了111.7 cm2 C-1的高电致变色效率和0.56/0.52 s的超短的颜色转换时间。进而通过长循环测试验证了智能集流体的电致变色性能具有高循环稳定性。此外,文章还通过研究电化学动力学表征解释了智能集流体为何具有上述优异的电致变色能力。

要点四:基于智能集流体构建的电致变色超级电容器及其在柔性可穿戴电源方面的应用

通过实际负载储能材料验证了智能集流体应用于电致变色超级电容器的可行性,并且能够与各种不同的电极材料相兼容。通过充放电测试和原位光学性能监测的实验手段验证了该电致变色超级电容器不仅具有超高的储能容量,还能实现具有高颜色对比度特点的电致变色转变。智能集流体可以负载最高可达4.4 mg cm-2的储能电极材料还能保持具有良好的电致变色能力。

面积比电容方面,基于不同储能材料负载量的电致变色超级电容器可以达到101.1~324.4 mF cm-2。面积能量密度方面,显著优于以往报道的电致变色超级电容器,可以达到44.2~122.6 μWh cm-2,超过以往报道的电致变色超级电容器1~2个数量级,弥补了电致变色超级电容器与传统储能超级电容器之间巨大的储能性能差距,展现出良好的实际应用潜力。

智能集流体策略同样也可以实现柔性电致变色超级电容器的制造,能够避免穿戴背景的弱光强对电致变色性能的影响,展现出了高达65.6的颜色对比度并在储能方面具有良好的机械稳定性。此外,作者将柔性电致变色超级电容器与脉搏传感器和太阳能电池集成织物表面成为自供电的智能可穿戴系统,实际验证了柔性电致变色超级电容器可以支持可穿戴电子设备正常工作,展示出作为可穿戴智能电源不受可穿戴背底光强影响的独特的应用优势。并且能够通过观察电源设备的外观颜色来获知超级电容器内部的能量状态,有望实现高性能超级电容器的智能化能量管理。

【文章链接】

Smart Current Collector for High-Energy-Density and High-Contrast Electrochromic Supercapacitors toward Intelligent and Wearable Power Application”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405829722005736

【通讯作者简介】

张晨光,男,博士,教授,2003-2007年于福州大学材料科学与工程学院获学士学位,2007-2013年于天津大学材料科学与工程学院获硕士和博士学位,期间在美国莱斯大学Smalley纳米技术中心进行公派留学研究,后于新加坡南洋理工大学材料科学与工程学院从事博士后研究工作,于2016年加入天津理工大学材料科学与工程学院,入选天津市海外高层次人才计划。长期从事碳纳米材料制备与柔性储能电子器件的研究。

以通讯/第一作者在Adv. Energy Mater., ACS Nano, Energy Storage Mater., Carbon, ACS Appl. Mater. Interfaces, Nano Research等国际知名领域期刊上发表多篇研究论文,担任Frontiers in Chemistry期刊评审编辑。曾获天津市优秀博士学位论文奖、中国仪器仪表学会青年科技人才奖、天津市优秀硕士学位论文指导教师等。

袁志好,男,博士,教授,正高级工程师,博士生导师。天津理工大学“绿色纳米技术研究院”院长,天津市“光电显示材料与器件”重点实验室主任。天津市特聘教授、天津市“131创新型人才培养工程”第一层次人才,享受国务院特殊津贴。主要从事绿色能源纳米材料与技术方面的研究,在高性能储能器件的设计、制备与应用开发方面取得多项有显著创新性和较高应用价值的成果。

承担包括国家自然科学基金面上和重点项目、国家“973”项目、科技部变革性技术重大专项等项目20余项;已在Adv Mater、Angew Chem Int Ed、Adv Funct Mater、Adv Energy Mater、Energy Storage Materials、J Mater Chem A、Nano Research、Science China Materials等期刊上发表论文180余篇(其中ESI高被引论文6篇,期刊封面论文4篇);获发明专利授权21项,转让专利技术成果5项。相关产业化成果获“全国首届博士后创新创业大赛总决赛”金奖和全国创新创业优秀博士后,并被天津电视台和南方日报等媒体专题报道。