閱讀此文前,誠邀您點擊一下「關注」按鈕,方便以後持續為您推送此類文章,同時也便於您進行討論與分享,您的支持是我們堅持創作的動力~

文|Severn

編輯|S

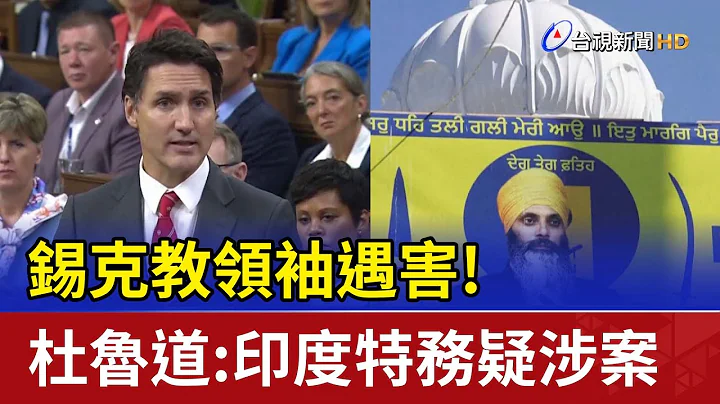

2023年11月22日,西方多家媒體報道稱,美國挫敗了其領土內暗殺錫克教分裂主義者的陰謀,被暗殺對象是印度錫克教法律總顧問潘農。

該新聞一出,國際輿論界一片嘩然,因為就在不久前,加拿大總理剛剛向印度政府發出指控,控訴其在加拿大境內刺殺錫克教眾。

接連發生的暗殺事件,讓錫克教與印度的矛盾被徹底提到台前,也讓世人回想起上世紀80年代震驚世界的「印度總理被刺案」。

那麼,曾公然襲擊總理、高舉反印大旗,現如今又徹底惹惱印度「老仙」的錫克教,到底是何來歷?

錫克教

錫克教,起源於15世紀末、16世紀初莫卧兒帝國時期的一門新興宗教。

與傳統印度教、佛教等具有悠久歷史的宗教不同,錫克教是一個年輕的宗教。

它吸收了印度教的教義與規範,同時融合了伊斯蘭教的思想,具有全新的面貌。

在印度,錫克教是僅次於印度教與伊斯蘭教的第三大教派。

放眼全球,錫克教的信眾人數也高居世界第五位。

錫克教的發展壯大不可避免引來了印度政府的忌憚,這是因為錫克教教旨教義呈現出強烈的反政府傾向。

錫克教強調人人平等,試圖消除人與人之間的所有差異。

錫克教眾宣揚,不管出身和社會地位如何,在錫克教中所有人都能成為兄弟姐妹。

這對許多來自低種姓的印度人而言,是提高社會地位、擺脫壓迫的絕佳途徑。

另外,錫克教還引入男女平等理念,女性教眾的權利和尊嚴被提到了與男性同等重要的地位。

錫克教的出現,對印度社會各階層產生了深遠的影響,為受壓迫的群體提供了重要的精神指引,對整個印度社會格局產生了重塑作用。

但與此同時,錫克教教義也是對印度傳統種姓制度的背離,從思想和認知層面動搖了印度統治階層的根基。

錫克教的傳教佈道活動,儼然成了推翻印度階級統治的「催命符」,這自然是政府無法容忍的。

更令印度政府惱火的是,錫克教內部形成了一股強大的反政府武裝力量。

早在17世紀初期,錫克教就誕生了自己的武裝組織,並因為與印度教義的衝突,屢屢與莫卧兒帝國政府軍、印度教教眾、穆斯林發生衝突。

在錫克教英雄主義、獻身主義精神的教育下,錫克教漸漸實現了宗教與軍事化結合的體系,並在第十位上師古魯·戈賓德·辛格時期,鍛造出一支足以與莫卧兒帝國相抗衡的錫克教軍隊,完成了錫克教全面軍事化的任務。

盤踞在印度旁遮普地區的錫克教,儼然成為歷屆印度政府的心頭大患。

矛盾激化

錫克教徹底與印度統治階層撕破臉皮,始於1947年印巴分治時期。

英國人在處置印巴邊境問題時,用鉛筆在地圖上草草畫下一條線,由此引發了一場波及兩國數千萬民眾的「大移民」。

其中,移民最嚴重的地區就是錫克族盤踞的旁遮普邦。

原本的旁遮普被這條線攔腰截斷,邊界兩側民眾開始大規模雙向逃難。

巴基斯坦的印度教、錫克教民眾逃亡印度,印度的穆斯林奔向巴基斯坦。

在旁遮普,上千萬教眾在3個月內更換了他們的住所。

然而在大遷移的過程中,不同種族、不同宗教、不同文化之間的矛盾不可避免被激發。

一場突如其來的宗教大仇殺,突然降臨在旁遮普。

短短一個與時間,50萬民眾命喪黃泉,1200萬人流離失所。

宗教仇殺宛若瘟疫一般,徹底籠罩了整個印度。

為了給死難的印度教、錫克教民眾報仇,兩大宗教聯手向新德里的穆斯林發難,一場波及範圍更廣、規模更加浩大的宗教衝突就此上演。

危難之際,是79歲的「聖雄」甘地以絕食相逼,這才將這場史無前例的教派仇殺平息下來。

而在此事不久之後,甘地也慘死於極端印度教的槍口之下。

時間來到1956年,尼赫魯政府開始進行邦改,按14種語言分佈將印度劃分為14個邦、6個直轄區。

邦改過程中,尼赫魯忽視了錫克教獨立建立旁遮普語聚居區的要求。

甘地

印巴分治後的旁遮普邦,超過三成居民都來自錫克教。

錫克人領導的阿卡利黨於1950年就提出,希望以旁遮普為中心建立一個以旁遮普語為中心的大旁遮普邦,將周圍講旁遮普語的地區划進來,以維持錫克族的宗教傳統與民族特點。

但尼赫魯卻認為,錫克族人尚未達到旁遮普邦人口總量的一半,不構成獨立建邦的條件。

一旦開了這個先例,一方面會助長錫克教的民族分離主義傾向,另一方面也會引發其他民族和教派的不滿。

印度政府的回絕挫傷了錫克人的民族情感,自此阿卡利黨不斷展開遊行示威活動,甚至以絕食、暴動等激烈手段向政府施壓。

旁遮普錫克教問題就此成為一顆毒瘤,戕害印度至今。

1966年,尼赫魯獨女英迪拉·甘地繼任總理之位。

雷厲風行的英迪拉,果斷同意了錫克教的請求。

但她並未完全按照錫克教的要求,單方面擴大旁遮普邦,而是將旁遮普邦一分為三,錫克族主要聚居區沿襲旁遮普邦的名號,主講印地語的東南部被獨立劃為哈里亞納邦,東北部則被併入臨近的喜馬偕爾邦。

這個方案看似合理,但也留下了種種隱患。

比如,單獨建邦後的錫克族人加入了國大黨,這讓原本代表錫克教利益的阿卡利黨走向孤立,也為二者後來產生矛盾埋下了伏筆。

英迪拉的分邦而治舉措,非但沒能平息動亂,反而使旁遮普地區的矛盾愈發激烈。

英迪拉

1981年9月,想要贏得錫克教民心的阿卡利黨,發起了一場「反對歧視錫克族人」的運動。

次年4月,阿卡利黨又領導開展了大規模的「不服從運動」。

在這種動蕩的社會氣氛下,印度各地騷亂不斷、暗殺事件頻發。

一心想要壯大自身群眾基礎的阿卡利黨,如願以償提高了在錫克族人心目中的地位,但也模糊了自身與宗教狂熱分子的界限。

深感事態愈演愈烈的英迪拉,不得不與阿卡利黨展開談判。

雙方歷經一年反覆磋商,就昌迪加爾市歸屬等問題達成一致後,英迪拉卻以要與其餘邦相商為由,在最後時刻拒絕在協議上簽字。

她這一決定造就了她的身死。

刺殺總理,惹怒老仙

對英迪拉政府嚴重不滿的錫克族、阿卡利黨,迅速掀起了一場聲勢浩大的動亂。

在錫克教狂熱分子的鼓吹下,旁遮普邦在兩年內釀成1200多起暴力襲擊事件,410人因此丟掉性命。

1984年4月,錫克教恐怖分子同時對12個縣27個火車站同時發起襲擊,旁遮普問題被徹底點燃。

面對旁遮普暴力恐怖的混亂局面,英迪拉採取了強硬鎮壓的對策——藍星行動。

1984年4月4日,印度政府將旁遮普定義為「騷亂地區」。

6月1日,10萬政府軍湧入旁遮普,包圍了錫克教武裝分子指揮中心——錫克教聖地金廟。

拒不投降的錫克教武裝人員、阿卡利黨頑固分子,與印軍在金廟展開殊死搏鬥。

一夜鏖戰過後,金廟淪陷,錫克教武裝分子領導層死的死、逃的逃,其餘人等全部成為階下囚。

然而,金廟的勝利僅僅是旁遮普問題的開端。

將金廟視作不容褻瀆聖地的錫克教眾們,隨即掀起了全國範圍內的大遊行。

就連政府軍內部也頻頻出現嘩變現象,因為錫克族佔據印軍總數的13%-14%,軍官群體比例更高。

金廟衝突嚴重刺痛了錫克教人的宗教感情,也加深了印度的教派隔閡。

一些極端錫克教武裝分子,則開始暗中籌謀對英迪拉的暗殺。

對此有所警醒的印度情報機構,建議英迪拉撤換掉身邊的錫克族警衛。

但英迪拉認為,這樣的動作等於公開質疑錫克族的忠誠,只會加深雙方的仇恨。

於是短短几個月後,一場震驚世界的刺殺行動降臨在了英迪拉頭上。

1984年10月31日,兩名錫克族警衛員悄悄潛入英迪拉府邸,將其殘忍殺害在總理府內。

刺殺英迪拉事件,成了錫克教高舉反印大旗的開端。

錫克教以牙還牙的行為,自然造成了與印度政府矛盾的加劇。

拉吉夫·甘地繼任英迪拉的總理之位後,開始採取靈活政策解決旁遮普問題。

他將昌迪加爾市劃給旁遮普,又將旁遮普旁邊一塊說印地語的地區劃給哈里亞納邦。

然而這個方案引起了臨近的拉賈斯坦邦等地區的不滿,導致政府政策遲遲無法推行。

另一邊,等不到政府承諾的錫克教仍在繼續製造恐怖事件,各教派、各民族之間的衝突仍在繼續。

直到20世紀90年代,印度政府開始採取鐵腕手段鎮壓恐怖分子,受夠了動亂的印度民眾也紛紛出面幫忙搜查恐怖分子。

再加上極端分子頭目的相繼落網,旁遮普混亂的局面才逐漸趨於穩定。

1997年旁遮普迎來大選,阿卡利黨和人民黨達成聯合執政協議,延續了20年的旁遮普動亂總算落幕。

然而,短暫的和諧相處並不能掩蓋錫克教與印度政府的根本矛盾。

錫克教的教旨教義、過往的歷史恩怨、不可調和的利益糾紛,註定了二者無法和諧相處。

因此,由錫克教掀起的暴亂和恐怖主義事件,仍在不時威脅着印度社會的安定和政府的統治。

這種情況令2014年上台的莫迪惱怒不已,他數次在公開場合抨擊錫克教極端主義分子的可惡行徑。

所以,印度政府這些年來一直在暗中絞殺錫克教人。

加拿大、美國、歐洲,時不時便會傳來錫克教人被暗殺的新聞。

雖說莫迪政府從來不肯承認,但全世界的民眾都很清楚,除了莫迪政府之外,沒有人會大動干戈、冒着得罪歐美國家的風險,公然在西方國家刺殺錫克人。

結語

錫克教的出現,從根本上衝擊了傳統印度的統治基礎,這是二者矛盾不可調節的根源所在。

但錫克教與印度政府從來都不是不可共存的關係,融合了印度教、伊斯蘭教,在思想和理念上提出較大創新的錫克教,本就是推動印度社會走向變革的絕佳助力。

只可惜莫迪政府並未意識到這一點,屢屢發生的暗殺事件,已經表露出其傳統強權思想的局限性。

倘若莫迪政府仍舊執迷不悟,步英迪拉的後塵也只是時間問題。

參考資料

- 歐東明.印度錫克民族主義及其宗教-政治動因探析[J].南亞研究季刊,2020(04):65-70+5-6.

- 陳曉陽.印度錫克教、錫克人和旁遮普問題[J].陰山學刊,2007(04):77-82.