在1965年6月26日的一個晴朗的日子裏,錢信忠作為衛生部長正在向毛主席彙報工作。毛主席的指示言辭直接而堅定:「衛生部是幹什麼吃的?你會不會辦事?全國人口85%都是農民,你們不把重心放在這些農民身上,跑去服務城市大老爺?」毛澤東的話語彷彿帶着風暴般的力量,讓錢信忠深陷矛盾之中。他深知,毛主席的指示抨擊的是醫療衛生體系中存在的問題。

這段對話成為了1965年6月26日的重要指示,被後人稱為「6.26」指示。然而,如何落實這一指示成了一個極具挑戰的課題。錢信忠陷入思考之中,突然回想起了陳志潛的定縣模式。這個模式或許能夠解決當前衛生部所面臨的問題,也能夠讓毛主席的指示在實際工作中得以貫徹。

陳志潛,一個名字如同流星般划過農村衛生改革史的人物。民國時期,醫療事業備受矚目,提出了醫學革命論,城市醫療「三級體系」在城市得以實施。蘭安生提出了城市醫療「三級體系」,為城市醫療衛生工作提供了堅實的基礎。

陳志潛的「定縣模式」與城市醫療「三級體系」有相似之處,但更為複雜。由村、鄉、區三級保健員、保健所、保健院組成,然而,農村的地理特點使得這一模式更具挑戰性。陳志潛的模式依靠保健員來推進,因為鄉村醫生有着草藥保險、草藥省錢、農村小病多的優勢。

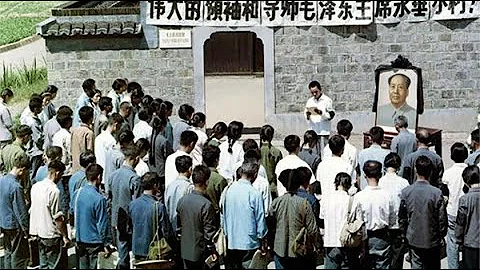

這一模式經過試驗,逐漸得到認可和推廣。在20世紀30年代末,它在全國範圍內得以施行,三級保健成為醫療下基層的基礎。錢信忠在此基礎上,開展醫學速成班,培養大批「赤腳醫生」。

在一個個村落,無論是赤腳醫生還是合作醫療社,他們都在用自己的方式踐行着毛主席的指示。他們摒棄了城市的便利,深入農村,用醫療服務回報了農民的支持。這些看似微小的努力,卻在鄉村間激起了浪花。

時光流轉,赤腳醫生成為了鄉村醫生,醫療體系的改革也逐步完善。在現代化的進程中,他們的名字或許已經黯然失色,但他們的精神依然鼓舞着醫務人員,激勵着前行的腳步。

他們是一群默默無聞的農村醫療工作者,曾在貧瘠的土地上播撒着健康的種子,用自己的雙手為鄉親們點燃了希望的火光。儘管他們的故事隨着時間的推移逐漸被遺忘,然而,他們的精神和奉獻精神永遠銘刻在了歷史的長河之中。

隨着改革開放的步伐,中國農村醫療事業經歷了巨大的變革。醫療資源逐步下沉,鄉村衛生體系不斷完善。曾經的赤腳醫生們為這一進步也貢獻了自己的力量。他們的付出不僅改善了農村百姓的就醫條件,也為農村醫療體系的建設提供了寶貴的經驗。

正如毛主席曾經指出的:「赤腳醫生就是好。」他們的背影,是鄉村醫療事業的一部分,也是時代的記憶。在醫療技術日新月異的今天,我們也應該銘記赤腳醫生們,用他們的故事鼓舞我們,讓我們永遠保持對醫療事業的熱忱,用實際行動傳承着醫者仁心的精神。

正如王桂珍和覃祥官等一批批赤腳醫生,雖然他們的故事可能已經湮沒在歲月的長河之中,但他們的精神依然激勵着我們。無論是醫學教育的創新,還是醫療體系的改革,我們都應該從他們的經驗中吸取智慧,讓醫療事業在鄉村煥發出新的光芒。

無論時光怎樣流轉,我們應該時刻銘記這些赤腳醫生,將他們的精神傳承下去,讓醫者的光榮和偉大在我們心中永遠熠熠生輝。正是他們,以自己的微薄之力,點亮了農村的希望,鋪就了鄉村醫療事業發展的康庄大道。讓我們一起,懷揣着赤腳醫生們的精神,為醫療事業的蓬勃發展貢獻自己的力量,讓每一個人都能享受到健康的幸福生活。

![[Multi Sub]【全集完結】《我的女將軍大人》女將軍穿越意外嫁總裁,被心機女暗算,下一秒把人拎起來了?總裁老公看呆了!#姜十七#甜寵#霸道總裁 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/WjOB6VJIAGY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEcCOADEI4CSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBwlD8_ThEJmQNWBHgzxiZDH2EZHg)