中國,是動畫這一藝術表現形式的發源地之一。

可以說沒中國動畫,就沒如今迪士尼的輝煌,日本動畫的百花齊放,也只會是一紙空談。

上世紀初,“中國動畫第一人”楊左陶,參與了動畫長片《白雪公主》的人物設計。

也正是因為這部動畫,將迪士尼這家動畫公司推上了巔峰,至今仍是世界頂級大廠之一。

萬氏三兄弟,更是憑藉著《鐵扇公主》《大鬧天宮》等動畫,影響了日本一代動畫從業者。

日本動畫的奠基者手塚治虫,就是因為看了《鐵扇公主》後,才走上創作漫畫的道路。

動畫大師宮崎駿,則是受到《大鬧天宮》的影響,決定將動畫作為自己奮鬥終生的事業。

說句妄自菲薄的話,沒有曾經的中國動畫,便沒有現在的日本動畫。

但進入八十年代後,作為前輩的中國動畫開始走向衰敗。

反而是作為後輩的日本動畫,開始在世界範圍內度獨領風騷。

1984年,宮崎駿來到心心念念的上美廠,抱着學習的態度,對行業內的前輩進行觀摩。

卻沒想到,這次上美廠之旅,讓宮崎駿心中大為失望。

以至於在未來的30年里,他都不願意再提起這件事,甚至用“失望透頂”來形容當時的遭遇。

當年在上美廠,宮崎駿到底看到了什麼,以至於讓他不再對上美廠動畫抱有幻想?

如今的宮崎駿,對我國動畫又是怎樣一種態度呢?

今天,我們就來聊聊宮崎駿老爺子,和中國動畫的不解之緣。

1941年,宮崎駿出生於日本東京都文京區。

他出生後不久,日本夜襲珍珠港,宮崎駿父親深知戰爭的殘酷。

因此以家庭為由,從前線退了下來,回到家鄉,成為當地軍工廠的廠長。

他的這一行為,被當地人扣上了“臨陣退縮”的帽子,連累宮崎駿,遭到不少鄰居的白眼。

父親倒是不在乎,因為他本身就是自私自利之人。

只要自己能賺到錢,家人健康、家庭和睦,他並不在意戰爭的勝負。

宮崎駿則不同,他年齡尚小,自尊心很強。

面對同伴們的嘲諷,他甚至生出自己不應該出生的想法。

“我的出生,是不是從根本上就是一個錯誤?”

從小的不公平遭遇,養成了宮崎駿內向的性格,唯一能讓他放鬆的,唯有動畫。

說起宮崎駿入行的原因,跟中國有密不可分的聯繫。

二戰後的日本,百廢待興,特別是文化方面,國家鼓勵各種藝術形式的發展。

在這樣的背景下,1958年,東映製作的動畫長片《白蛇傳》上映了。

是的,你沒有聽錯,日本的第一部全彩動畫長片,竟然是以中國文化為背景創作的。

至於他們有沒有付版權費,這就不得而知了。

當時宮崎駿正在上高中,看完電影后,晚上橫豎睡不着。

小白、小青、許仙的形象在他腦海中揮之不去,他知道,自己愛上動畫了。

同時愛上的,還有中國文化,以至於他將動畫,作為自己畢業後的主攻方向。

大學時期,宮崎駿開始在動畫行業深造,畢業後,他進入東映動畫製作公司。

在這裡,他遇到了自己一生的摯友,高畑勛。

兩個人有共同的愛好,都喜歡動畫和中國文化。

當時,上美廠已經在世界範圍內名聲大噪。

作為動畫行業從業者,兩個人都對上美廠的作品非常感興趣。

他們可以成夜成夜地聊《鐵扇公主》《小蝌蚪找媽媽》。

並對中國獨有的水墨風動畫,表現出極大的興趣。

因此,二人立志要成為,像上美廠那樣,能做出自己獨特風格的動畫。

為了實現這一夢想,兩個人在動畫的道路上,漸行漸遠。

1964年,上美廠推出一部劃時代動畫電影,《大鬧天宮》。

電影結合京劇、皮影等中國特有的文化,將齊天大聖的故事搬上了熒幕。

作為中國動畫愛好者,電影上映後不久,他便和好友高畑勛一起進行了觀摩。

看完之後,宮崎駿和高畑勛熱淚盈眶,他們怎麼也想不到,一部動畫竟能製作得這麼美。

從這一刻開始,宮崎駿徹底愛上了上美廠,也決定將動畫,作為自己奮鬥終生的事業。

1972年,中日建交,中國將國寶大熊貓,作為禮物贈送給了日本。

宮崎駿和高畑勛抓住機會,以此為原型,創作齣動畫短片《熊貓父子》和續作。

眼尖的網友可能已經看出來了,短片中的熊貓父親,就是電影《龍貓》的原型。

這部短片,讓宮崎駿開始在日本動畫圈嶄露頭角,並得以獲得更多機會。

1979年,宮崎駿導演第一部動畫電影,《魯邦三世:卡里奧斯特羅之城》,成績慘淡。

1984年,宮崎駿自編自導的動畫電影《風之谷》,這部電影,讓他在日本動畫界一炮而紅。

成名後,宮崎駿覺得,自己終於能堂堂正正走進上美廠,向動畫界的前輩們虛心請教。

於是,在這一年,他和好友高畑勛遠渡重洋,來到自己心心念念的上美廠。

為了表示最終,他還帶來了電影《風之谷》的膠片,送給上美廠作為禮物。

他本以為,這次上美廠之行,能見到很多像自己一樣,願意為動畫事業奮鬥終生的人。

卻沒想到,剛走進上美廠,他便被當頭澆了桶涼水。

上美廠的領導們,見到宮崎駿,問的第一個問題,並不是如何製作出更優秀的動畫。

而是開口閉口,滿嘴銅臭味。

“日本原畫多少錢一張?製作一秒動畫多少錢?”

好不容易捱到參觀完,上美廠的領導熱情宴請宮崎駿,邀請他品嘗中國美食。

看着滿桌的佳肴,宮崎駿卻吃不下去,他和高畑勛對視一眼,從對方的眼中只看到了失望。

他寧願和上美廠的前輩們,討論動畫到廢寢忘食。

也不願意敷衍式地參觀完後,享受一頓豐厚的大餐。

這次不算美好的旅行,徹底打破了宮崎駿對上美廠的美好幻想。

從此,他再也沒有踏足過中國這片土地,甚至不願意提起當年在上美廠的遭遇。

直到2014年,宮崎駿在接受《南方周末》雜誌的採訪時,才提起當年的事情。

宮崎駿和高畑勛用“失望到無以復加”來形容當時的感覺。

訪華結束後,宮崎駿曾經多次收到中國的訪問邀請和講座,但都被他拒絕了。

對於如今中國動畫在電影方面取得的成就,宮崎駿只用一句話進行表態。

“所以我只說‘我尊敬中國動畫電影的實績’,拒絕了,我不摻和。”

其實能夠體會到,宮崎駿為什麼會對上美廠如此失望。

畢竟,在訪華之前,上美廠對宮崎駿來說,就是“白月光”一般的存在。

但是殘酷的現實,將宮崎駿心中的期待擊得粉碎。

自己夢想中的動畫聖地,為什麼會變成這樣?

其實這也不能怨上美廠,宮崎駿到場參觀時,上美廠正面臨改革。

從國營動畫公司,向商業公司進行轉變。

相對於製作高質量的動畫,他們最需要關心的,是如何活下去。

因此,在面對宮崎駿時,才會表現得如此現實。

但宮崎駿不會考慮這麼多,他是一個純粹的人,不希望動畫產業中,摻雜太多利益的東西。

這也是雙方產生分歧的,根本原因所在。

但如果僅是觀念上的不同,雙方也不會鬧得這麼僵。

歸根結底,還是上美廠的動畫,對宮崎駿的創作人生,造成了太大的影響。

關於宮崎駿的創作理念,從他對手塚治虫的評價就能看得出來。

“手塚治虫的作品我很不喜歡,不僅不喜歡,還不以為然!”

“手塚治虫迄今的所言和主張全部都是錯誤的!”

之所以宮崎駿如此評價手塚治虫,是因為他覺得,手塚治虫將日本動畫帶入了商業的道路。

如今日本動畫商業,能發展到如此高度,可以說全都是手塚治虫功勞。

這讓宮崎駿非常不爽,甚至到了厭惡的地步。

手塚治虫認為,動畫是種天馬行空的藝術形式,在這種藝術中,任何人都有表達的權利。

在這種觀念下,日本動畫逐漸形成成熟的工業體系,每年都會產出大量作品。

但這些作品的質量參差不齊,有的甚至差到無法入眼,這並不是宮崎駿希望看到的。

他認為,動畫是一種藝術的表現手法,和小說、電影並無區別。

創作者真正該用心的,並不是通過動畫表達出來,而是如何通過動畫去表達。

去講好每一個故事,畫好每一個細節,精打細磨,做出一件藝術品。

而不是工業流水線的作品。

因此,宮崎駿至今都不承認自己的作品是動畫,而是電影。

看到這種觀點,網友們是不是覺得有很強烈的既視感?

沒錯,這正是六七十年代,上美廠的前輩們所推崇的動畫創作模式。

因此,宮崎駿的創作理念,完全受上美廠影響。

也正是因為此,他才會如此瘋狂迷戀上美廠。

可悲的是,一次訪華,讓他心中所有的幻想都轟然倒塌。

讓他從業幾十年來的堅持,成了一個笑話。

所以才會用“失望到無以復加”,來形容這次上美廠之旅。

個人認為,宮崎駿的觀念不一定是錯的,但我們也沒有必要太過放在心上。

畢竟中國動畫電影之路,該怎麼走,由我們自己說了算,沒必要因為宮崎駿而妄自菲薄。

誠然,從上世紀八十年代,中國動畫迎來堪稱黑暗的20年。

這20年里,我們幾乎沒有任何能拿得出手的作品。

但進入2000年前後,我國熱愛動畫的年輕一代成長起來,給動畫行業注入一股全新的力量。

至此之後,中國動畫再次進入高速發展時期,湧現出一大批非常優秀的動畫作品。

《羅小黑》《一人之下》《大魚海棠》《魔童降世》……

雖然作品依舊有局限性,但的確是在往好的方向發展,一步一個腳印,每年都在進步。

相信下一個十年,中國動畫一定能邁向一個更高的高峰。

我們能出第一個上美廠、萬氏三兄弟,就能出第二個上美廠、萬氏三兄弟。

早晚有一天,中國動畫能王者歸來,重新以絕強者的姿態,屹立世界之巔。

我們需要做的,就是在創作中,不斷累積技術、經驗。

一步一個腳印,等待那一天的來臨。

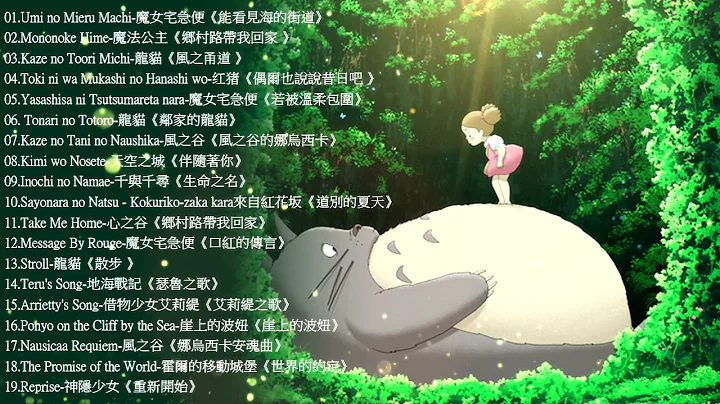

![[超級好聽!!] 宮崎駿動畫歌曲 - 超級精選, 天空之城, 龍貓, 哈爾移動城堡, 千與千尋, 風之谷, 貓之報恩 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/6QaxlaN0wPg/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAYJRpM7z6c5FZz_gZPkAgTNFN2rA)

![[超級好聽!!] 宮崎駿動畫歌曲 - 超級精選, 天空之城, 龍貓, 哈爾移動城堡, 千與千尋, 風之谷, 貓之報恩 - 天天要聞](https://cdn-dd.daydaynews.cc/img/play.svg)

![[沒有廣告] 宮崎駿動畫歌曲 - 超級精選, 天空之城, 龍貓, 哈爾移動城堡, 千與千尋, 風之谷, 貓之報恩,Kiki的送貨服務 vol 7 - 天天要聞](https://i.ytimg.com/vi/8HNjnoYWneI/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLCae5zZ8TV6ECj4nFdVdg8vhn-oSA)