為什麼印度探測器第一個登陸月球南極?

參考消息網8月25日報道

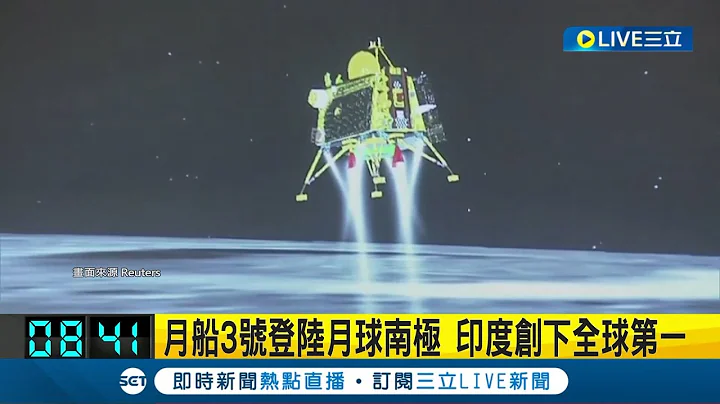

法新社8月23日報道稱,印度23日成為第一個將航天器降落在月球南極附近的國家。對於世界上人口最多的國家及其雄心勃勃且負擔得起的太空計劃來說,這是一次歷史性的勝利。

無人探測器「月船3號」於印度時間23日18時04分著陸。任務指揮官人員歡呼並互相擁抱。

幾天前,俄羅斯探測器在同一地點墜毀。四年前,印度最後一次登月嘗試在最後時刻失敗了。

總理和印度總統總統-納倫德拉·莫迪在電視直播中揮舞著印度國旗,並笑著表示,此次任務的成功是印度境外的勝利。

莫迪在南非舉行的金磚國家會議上表示:「印度登月任務的成功不僅是印度的成功,也是全人類的成功。」

印度人對此充滿期待

印度的「月船三號」任務大約六周前在歡呼雀躍的觀眾面前發射,此後一直成為人們關注的焦點。

政治家橋通過印度教祈禱儀式祝福任務成功,中小學生現場觀看了月船三號著陸的最後時刻。

印度空間研究組織(ISRO)的合同工·阿尼爾·庫馬爾告訴法新社:「我非常高興,沒有什麼能讓我更高興了。」

與美國20世紀60年代和1970年代的阿波羅登月任務需要幾天時間才能到達月球相比,月船3號到達月球的時間要長得多。

印度使用的火箭比當時美國使用的火箭威力要小得多,這意味著月船三號探測器必須繞地球數圈才能獲得速度,然後才能踏上月球之旅。 。

上周與推進模塊分離的維克拉姆著陸器自 8 月 5 日進入月球軌道以來一直在發送月球表面的圖像。

現在維克拉姆號已經著陸,太陽能月球車將在其計劃的兩周生命周期內測量月球表面並將數據傳回地球。

花小錢做大事

印度正在接近美國和俄羅斯等全球太空強國。以低得多的成本完成了許多任務,設定了里程碑。這個南亞國家的太空計劃預算相對較小,但自 2008 年首次將探測器送入月球軌道以來,其規模和勢頭不斷增長。

最新的任務花費了 7460 萬美元,遠低於其他國家,這證明了印度在太空技術方面的節儉態度。

專家表示,印度能夠通過模仿和改造現有技術來削減成本,這要歸功於一批高技能工程師,他們的收入只是外國同行的一小部分。印度於2014年成為第一個將航天器送入火星軌道的亞洲國家,並計劃明年發射為期三天的載人繞地球飛行任務。

由於ISRO 2019年最後一次登月任務在最後一刻失敗,該組織正在熱切等待「月船3號」23日的著陸。那一年,任務管理人員在月船二號探測器計劃著陸之前與它失去了聯繫。

ISRO負責人索馬納特表示,許多參加2019年登月任務的人都參與了這次任務,月船三號的成功著陸證明了他們多年來的努力是有效的。

成為太空部隊

印度空間研究組織前負責人西萬告訴法新社,印度探索月球相對未開發的南極的努力對科學知識做出了「非常非常重要」的貢獻。

此前,只有俄羅斯、美國和中國實現了月球表面受控著陸。

美國國家安全顧問傑克·沙利文讚揚月船三號的「歷史性著陸」,並向美國宇航局和俄羅斯航天局表示祝賀。

據德國網站《世界報》8月23日報道,印度在四年前嘗試失敗後,成功將無人探測器登陸月球。這個世界上人口最多的國家由此成為第四個成功登陸月球的國家。

用於月球塵埃旅行的近1.8噸重的維克拉姆著陸器和26公斤重的月球車只能持續14天。沒有熱源,他們就會在下一個月夜「凍死」。不過,火星車的小輪子上設計有印度航天組織標誌和印度地標。當月球車行走時,它們會永久地嵌入月球塵埃中,就像 1969 年美國載人登月留下的第一個輪子一樣。腳印。

四年前,即2019年9月,印度首次登月嘗試因軟體問題在登陸前不久失敗。印度從當時的錯誤中吸取了教訓。不僅著陸器的著陸腿得到了加強,而且在自動駕駛著陸時還增加了障礙物探測系統和距離測量系統。

隨著登月任務的成功,印度現已躋身航天領先國家行列,成為太空霸權爭奪戰的主要參與者。