中美關係緊張,耶倫堅持要訪華

在近期的中美的「氣球危機」之後,兩國的外交進入到了新的緊張時期。在美國一系列捏造和炒作之下,一場針對中國的全新外交圍堵拉開了序幕。

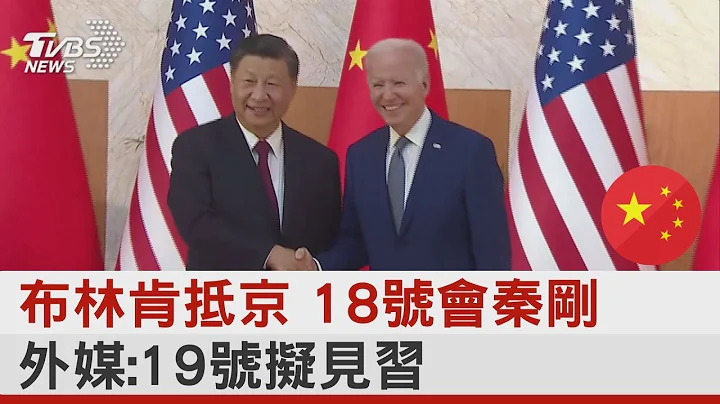

本來計劃在2月5日訪華的布林肯也因此推遲了自己的行程,拜登政府開始大肆宣揚中國「侵犯」美國領空,開始主導中美關係進一步螺旋下降。在共和黨與民主黨之爭、美國社會矛盾對外轉移、美國民粹思潮主導輿論等等複雜事件中,中美關係再度走向了不確定的危險方向。

但就在這個時候,卻有人和拜登唱起了「反調」

這就是現任美國財政部長、曾經的美聯儲掌舵人耶倫。在2月8日的一次採訪中。耶倫對媒體表示,她現在仍然希望能夠訪問中國,與經濟領域的中國同行們面對面交流。雖然她表示現在仍然沒有確定的行程,但希望能在合適的時候抵達北京訪問,至於具體時間,則要由國務院與國防部來決定。

這件事要是出現在布林肯身上,一定會是一件讓人驚掉下巴的大事,但出現在耶倫身上,只能說是情理之中。因為在華府,耶倫是個相當特別的存在,她和拜登之間的一些矛盾,早就已經不是秘密了。

耶倫在拜登團隊中是個「另類」

耶倫作為美國歷史上的首位女財長,在拜登這個政治正確性拉滿的團隊中,卻是吃政治正確紅利最少的一個,她是個純學者型政客的角色,即便沒有女性的身份,她也完全足以勝任現在的工作。

在耶倫一長串的學術頭銜中,「女性」這個標籤絕對是最不起眼的一個,耶倫出生於普通家庭,21歲就獲得了常春藤院校布朗大學的經濟學學士學位,後在耶魯大學進修經濟學碩士,畢業後曾執教多所世界頂級大學,丈夫是2001年的諾貝爾經濟學獎得主。

因為學術上的優異成績,耶倫在進入政壇以後一直以過人的能力與對自身工作的專業性著稱。在她成為美聯儲的首位女掌門人之後,民調好評率高達七成以上。拜登希望她做財長的位置,很難說有派系和權謀因素在,單純只是因為拜登接手時的爛攤子,民主黨里唯有耶倫的資歷與能力能夠收拾。

這也是耶倫和拜登不對付的原因之一。拜登是個善於變臉的精英派政客,而耶倫本質上是個學者。在擔任美聯儲主席的時候,耶倫就因為喜歡用學術性的思維來考慮政策利益,而飽受兩黨吐槽。共和黨認為她太偏向於民主黨;而民主黨則認為她在關鍵的時候「不夠聽話」。

所以在很長一段時間裡,耶倫這個讓美國精英政客們又愛又恨的人,都是兩黨斡旋平衡的關鍵點。在接任拜登政府財長之後,這種狀況得到了延續。耶倫不喜歡拜登為了政治利益胡亂干涉經濟;而拜登對耶倫一直以來取消對華關稅的要求很不耐煩。

這導致了兩人的關係非常微妙,耶倫在一些經濟事務上甚至頗有「自立中央」的味道。蘇黎世的耶倫與中方代表會晤,就是美國財政部自行操辦的,後續耶倫訪華的消息也是財政部的記者會自行宣布的,基本繞開了拜登控制的國務院。此次逆拜登政府的輿論風潮,表示自己仍然想要訪華,自然也是其中的一部分。

而拜登現在還需要耶倫幫他解決一系列重要的經濟問題,而且除了她以外拜登手上依舊沒有足夠資歷和能力的人去辦,所以只能對她的動作「視而不見」。

耶倫不是親華,只是美國需要中國

至於在中國問題上,耶倫對中國也並無太大好感,她在過去幾年裡一直強調不能讓中國把持原材料和技術市場,呼籲盟友一同應對中國的成長,現今美國很多頗有爭議的政策都是出自她手。讓歐洲盟友叫苦不迭的《通脹遏製法案》也有她的一份。

從本質上來說,耶倫也只是個從美國利益出發思考的經濟學家,但她比拜登等精英政客更加理性,她的學術素養讓她能夠理解中國在全球經濟中的重要作用,以及中美貿易衝突對美國自身的損害,所以她才在強調應對中國成長的同時,傾向於與中國維持較為穩定的關係。

另一方面,耶倫面臨的這個爛攤子確實不好收拾,多數經濟學家都認為,在2022年技術性衰退之後,美國在2023年迎來實質性衰退的可能性非常高。美國政府債務達到上限以後,停止發債的緊急措施也只能維持到六月。耶魯必須儘快找到方法遏制美國的通脹,緩解美國的債務危機。

一系列因為拜登需求而進行的大規模發債和瘋狂印鈔現今正在反噬拜登政府,耶倫則是那個幫拜登收拾殘局的人。

所以她才會更加重視中國的作用,希望與中國深化經濟合作,以達成中美競爭中合作的局面。在蘇黎世會晤中,耶倫談的就異常順利,她一直與劉鶴交流到不得不趕飛機才意猶未盡地停止,可見她在推展對華合作上,確實有充分的準備與獨到的看法。

而且她比布林肯要急得多,中國是美債第二持有國,又是全球最大的貿易者,在六月前能和中國談攏一些合作,甚至只是達成部分共識,提振全球對美債的信心,美國的狀態都會大有好轉。

只不過耶倫自己似乎也清楚,在當前的中美關係環境下,她想要訪華並不是一件容易的事。在接受採訪時,耶倫就提到,她何時訪華將由美國國務院和國防部來決定。言外之意就是兩國的軍事風險太高,現在她已經沒法繞過拜登,去和中國和談了。

但不論如何,拜登政府內有能夠正常思考的人,已經足夠難得可貴了,如果耶倫能更有誠意地和中國談合作,中美兩國的經貿狀況必然能夠緩和,但事已至此,耶倫再怎麼想利用中國帶來的經濟增長給美國「加把勁」,也都只能等待拜登和布林肯等官員回頭。