中國農民太過於善良了,以至於在面對侵略中國的日本鬼子的時候,都不知道怎麼辦。好多抗日戰爭時代的農民大部分都像魯迅先生筆下的中國人一樣麻木而又冷漠,不會分辨好與壞,只是知道“有奶便是娘”。大部分人都喜歡窩裡斗,對侵略者沒有憤恨的心情。造成底層民眾普遍產生這種心理的歷史原因到底是什麼,為什麼我們國家的民眾會是這個樣子的呢?

民族教育的反差

一些微小歷史觀的存在,可以讓我們看到當年沒有被封存的歷史。那個時代中國農民普遍具有的特點是:“自私自利、不關心國家和社會大事”,這一切在當時的覺醒者和我們這些後來接受高等教育的人看來簡直就是一種“民族劣根性”。其實當年這種中國農民的劣根性到現在很多人身上毅然具有,超級之多的人對於抗日戰爭初期中國農民的表現簡直不理解。

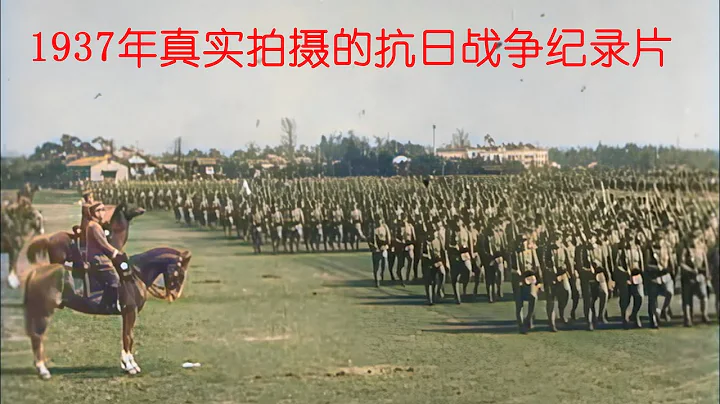

他們不理解為何在日本人大舉入侵中國的時候,中國政府和軍隊為保衛國家做做出了那麼多的犧牲,大好河山在日本人的糟蹋之下變得生靈塗炭,但還是有很多中國人只關心自己小家的溫飽和得失,很少有人會去關係國家大事,也沒有人知道民族國家到底是什麼意思,除非戰爭打到他的家門口,除非他自己的利益受到了真正意義上的損害。

他們不理解為何在日本人大舉入侵中國的時候,中國政府和軍隊為保衛國家做做出了那麼多的犧牲,大好河山在日本人的糟蹋之下變得生靈塗炭,但還是有很多中國人只關心自己小家的溫飽和得失,很少有人會去關係國家大事,也沒有人知道民族國家到底是什麼意思,除非戰爭打到他的家門口,除非他自己的利益受到了真正意義上的損害。

可是我們中華民族歷史傳統教育一直都是“有國才有家、精忠報國、民族大義當為先”。在國家大義面前,小家庭的利益簡直就是微不足道,甚至在很多決策者的眼中,小家的利益是可以被當做冷冰冰的數字無條件的犧牲掉的。基於這個大原則之下,與這種行為背道而馳的人就會被稱為叛徒。或者不支持這種做法的人就會被說成是麻木不仁。可是當年國家代表的到底是什麼,這一點卻很少有人去普及,很少有人去告訴中國農民國家和小家之間的義務和權力是什麼。

農民的本分不是殺人

農民的本分在幾千年的封建帝王統治之中早就已經明確是種地養活一家人。殺人抗擊侵略者從來都不是農民的本分,要一個農民放下拿了幾十年的鋤頭去拿着大刀殺人,面對鮮活的生命,是誰都會心虛。抗日戰爭初期時代中國社會的構成,城市人口所佔比例尚且不足20%,無數的中國農民在知道日本人侵略中國的時候,甚至幻想着和這些侵略者和平共處。後來者如果以這點去批評中國農民,是不是不近情理呢?又是不是不了解當時的歷史環境和國人心態呢?

農民的本分在幾千年的封建帝王統治之中早就已經明確是種地養活一家人。殺人抗擊侵略者從來都不是農民的本分,要一個農民放下拿了幾十年的鋤頭去拿着大刀殺人,面對鮮活的生命,是誰都會心虛。抗日戰爭初期時代中國社會的構成,城市人口所佔比例尚且不足20%,無數的中國農民在知道日本人侵略中國的時候,甚至幻想着和這些侵略者和平共處。後來者如果以這點去批評中國農民,是不是不近情理呢?又是不是不了解當時的歷史環境和國人心態呢?

中國農民不是一個數字,而是一個群體,因為經歷了太多的朝代更替,所以思想轉變的太慢,少數人是可以跟上時代的,但大部分人依舊是老樣子的。人性之中的進化是極其緩慢的,固有的東西實在太多太多了,想要打破常規需要付出和失去的東西也很多,而且人性之中的原始點不久是屈服於享受安樂環境的惰性嗎?就像現代國人的思維一樣“如果奮鬥不是為了躺平的話,難道是為了一輩子累死累活嗎?”試問這算不算是一種屈服安樂享受呢?

上下五千年的華夏歷史之中,普通農民看習慣了“城頭變幻大王旗”。不管是王朝更替的有多平凡,面朝黃土背朝天的農民還不是一樣的“交糧納稅”。一樣的為了一日三餐和養家糊口而奔波。古代農民遇到蠻夷入侵中原的時候,當年的戰爭死亡和殺戮甚至不遜於抗日戰爭,歷史之中那些著名的農民起義卻很少是為了單純的反抗蠻夷人入侵而起來反抗的。這到底是為什麼呢?

上下五千年的華夏歷史之中,普通農民看習慣了“城頭變幻大王旗”。不管是王朝更替的有多平凡,面朝黃土背朝天的農民還不是一樣的“交糧納稅”。一樣的為了一日三餐和養家糊口而奔波。古代農民遇到蠻夷入侵中原的時候,當年的戰爭死亡和殺戮甚至不遜於抗日戰爭,歷史之中那些著名的農民起義卻很少是為了單純的反抗蠻夷人入侵而起來反抗的。這到底是為什麼呢?

因為中國古代也有國家的概念,但卻不是現代文明之中國家的概念。古代國家的概念是“皇帝”一人的私產。所謂的國是他家開的,普天之下。莫非王土,率土之濱,莫非王臣。說的不就很準確嗎?天以下的土地沒有一畝地不是皇帝的,天以下的人沒有一人不是皇帝的臣屬。既然國家都是皇帝一人的,那這個皇帝建立之國家他的興衰存亡、統一分裂、擴大或者割讓土地又和樸實無華的中國農民有什麼關係呢?

中國古代國家之中最大的當家人當然是皇帝,他是國家之中的一家之主。其次就是那些有權有勢的貴族官員和知書達理的舉人秀才老爺們。這些人在面對國破家亡的時候,尚且不能為了自己的國家而一一抵抗到底,他們舉手投足之間就從大明變成了大清,舉手投足之間就從大宋變成了大元。真正當家做主和持家的這些官員老爺們尚且不能如此,我們又有什麼資格去譴責那些一輩子連故土都不曾離開,連縣城之外的世界都不知道是什麼樣子的底層農民呢?

中國古代國家之中最大的當家人當然是皇帝,他是國家之中的一家之主。其次就是那些有權有勢的貴族官員和知書達理的舉人秀才老爺們。這些人在面對國破家亡的時候,尚且不能為了自己的國家而一一抵抗到底,他們舉手投足之間就從大明變成了大清,舉手投足之間就從大宋變成了大元。真正當家做主和持家的這些官員老爺們尚且不能如此,我們又有什麼資格去譴責那些一輩子連故土都不曾離開,連縣城之外的世界都不知道是什麼樣子的底層農民呢?

民族國家的建成和烙印

其實這種認識不清楚日本侵略者危害的中國農民表現的還不是最差的,第二次世家大戰爆發的時候,世界上眾多國家都遭受的德意日的侵略。中國國內之中投降和臣服日本人並且為之做事的人也不在少數。但這些人的出現是不是就標誌着中國歷史出現了一種倒退的情況呢?筆者以為不是,因為古代歷史之中中原王朝好幾次被顛覆,整個民族陷入半壁江山被征服或全境淪陷的情況比抗戰更差。相比較之下,20世紀以來投降日本敵人的中國人已經少很多了。

其實這種認識不清楚日本侵略者危害的中國農民表現的還不是最差的,第二次世家大戰爆發的時候,世界上眾多國家都遭受的德意日的侵略。中國國內之中投降和臣服日本人並且為之做事的人也不在少數。但這些人的出現是不是就標誌着中國歷史出現了一種倒退的情況呢?筆者以為不是,因為古代歷史之中中原王朝好幾次被顛覆,整個民族陷入半壁江山被征服或全境淪陷的情況比抗戰更差。相比較之下,20世紀以來投降日本敵人的中國人已經少很多了。

這之中還有絕大部分的中國人在不同時間階段抵抗到了最後,他們保衛自家和保衛國家的意識開始覺醒。就光是從這一點就可以知道,20世紀以後的中國和大清時代甚至大清之前的中國已經是完全不一樣了。中國在變化,中國的農民也在變化,只不過這個變化是漸進而漫長的。因為那個時代的複雜情況不是今天我們想的可以一蹴而就。其實不僅僅是中國歷史如此,世界各國歷史也是如此。

使用最為直接的話來說,古代中國社會之中民族的存在,其實不算是現代國際社會之中的民族。他們只是“血緣相近、習俗相同、長相相似”的一個大群體。只有這個群里在和其他這樣類似的群體發生不斷矛盾和碰撞之後,才會形成自己的民族地位,才會明白自己的國家屬性,也才會對國際社會之中不同國家之間的交往擁有一種平等參與意識。自鴉片戰爭通商,外國人弄出租界以來,雖說也有一部分中國人接觸外面世界,讀書識字,了解國際大勢,由此引領了中國的現代化之路,但說到底這群人是極少數人,不能代表中國絕大多數人都跟隨他們腳步一起“現代化”了。

使用最為直接的話來說,古代中國社會之中民族的存在,其實不算是現代國際社會之中的民族。他們只是“血緣相近、習俗相同、長相相似”的一個大群體。只有這個群里在和其他這樣類似的群體發生不斷矛盾和碰撞之後,才會形成自己的民族地位,才會明白自己的國家屬性,也才會對國際社會之中不同國家之間的交往擁有一種平等參與意識。自鴉片戰爭通商,外國人弄出租界以來,雖說也有一部分中國人接觸外面世界,讀書識字,了解國際大勢,由此引領了中國的現代化之路,但說到底這群人是極少數人,不能代表中國絕大多數人都跟隨他們腳步一起“現代化”了。

城市有大、中、小之分,農村集鎮亦然。很多人的聲場方式、生活方式距離現代工業、現代科技、甚至於現代社會的公共秩序都太遙遠了。中國把農民一直都是生活在“以牛耕田,以人種地”的傳統農業環境之中,就算到歷史堪稱進步無比之巨的今日社會,中國依舊有好幾億這樣的農民。他們多數人不認識字,沒有接受過高等教育,村裡面沒有互聯網設備、很多人去過最遠的地方就是縣城,對於縣城之外的世界知之甚少。

處於這樣的環境之下,他們是接受不到現代文明社會的熏陶和教養的,也不能按照理想人士的設計使得中國農民人人都變成“有理想、有血性、有覺悟”的大好國民。我們不能以現在和自己所處的水準去批判過去以及所處不同環境的人和事,因為那個時代的和不同環境之下的局限性也就只能產生那樣的覺悟和認識,中國人的血性和勇敢、反抗和愛國其實一直蘊含在人民的心中,但不到不得不激發的時候,是難以形成的。

處於這樣的環境之下,他們是接受不到現代文明社會的熏陶和教養的,也不能按照理想人士的設計使得中國農民人人都變成“有理想、有血性、有覺悟”的大好國民。我們不能以現在和自己所處的水準去批判過去以及所處不同環境的人和事,因為那個時代的和不同環境之下的局限性也就只能產生那樣的覺悟和認識,中國人的血性和勇敢、反抗和愛國其實一直蘊含在人民的心中,但不到不得不激發的時候,是難以形成的。

中國文明面對挑戰的選擇

作為一個從嬴政時代開始在傳統社會之中緩慢爬行的農業國家,產生了中國近代社會之中曲折發展的歷史過程,實在是有必要的。其實我們觀察歷史可以發現,中國從17世紀以來在邁向工業社會之中轉變的每一步都是有着特定的歷史條件的,這種條件大部分都是來自於外部環境和世界趨勢的衝擊,受到這種影響之下,曾經中國社會高度同步的狀態發生了變化。沿海和內地之間、城市和農村之間、精英和農民之間……都因為發展程度的不同而導致了整個社會亂象叢生,矛盾衝突和不可理解更是日益一日。

作為一個從嬴政時代開始在傳統社會之中緩慢爬行的農業國家,產生了中國近代社會之中曲折發展的歷史過程,實在是有必要的。其實我們觀察歷史可以發現,中國從17世紀以來在邁向工業社會之中轉變的每一步都是有着特定的歷史條件的,這種條件大部分都是來自於外部環境和世界趨勢的衝擊,受到這種影響之下,曾經中國社會高度同步的狀態發生了變化。沿海和內地之間、城市和農村之間、精英和農民之間……都因為發展程度的不同而導致了整個社會亂象叢生,矛盾衝突和不可理解更是日益一日。

抗日戰爭之中中國幾億人口之中尚且缺少對於民族國家的認同,日本鬼子的到來是中國20世紀以來面臨的最大危機。鬼子也有東西方之分,最早是鴉片戰爭讓清政府膽戰心驚的西洋鬼子;然後就是通過明治維新發展起來,擊敗中國獲得甲午戰爭2億3千萬兩白銀賠款一飛衝天的東洋日本鬼子。鬼子來了在當時的人看來當然是壞事,破壞了中國的和平環境,迫使每個人安逸的生活被打破,自家和國家都遭受毀滅式打擊,即使是抗戰勝利之後的中國依舊要面對廢墟重建的赫赫難題,那為何說今日又說鬼子來了有他的積極作用呢?

孫中山先生當年設計救國方案的時候說:“世界潮流順之者昌逆之者亡”。鬼子來了給中國人帶來了亡國滅種的危機感,但最後中國人上上下下團結到了一切,精英和農民打成了一片,大家有了共同的敵人,曾經的分歧都得給國家民族利益讓步,所以中國抗戰勝利直接使得中國躋身到現代國家民族之林中,捍衛了東亞的安全,在世界和平大業之中居功甚偉,試想,如無有抗日戰爭的勝利,中國又如何能成為聯合國五大常任理事國之一呢?

孫中山先生當年設計救國方案的時候說:“世界潮流順之者昌逆之者亡”。鬼子來了給中國人帶來了亡國滅種的危機感,但最後中國人上上下下團結到了一切,精英和農民打成了一片,大家有了共同的敵人,曾經的分歧都得給國家民族利益讓步,所以中國抗戰勝利直接使得中國躋身到現代國家民族之林中,捍衛了東亞的安全,在世界和平大業之中居功甚偉,試想,如無有抗日戰爭的勝利,中國又如何能成為聯合國五大常任理事國之一呢?

鴉片戰爭1840年以來到如今,近二百年的時間,中國知識分子對於如何拯救中國,有的提倡保守主義,即在中華文化原有之基礎上實現復興;有的主張全盤西化,拋棄曾經所有,像日本明治維新一樣;還有的主張中西合璧。但說到底這些都是古代中國邁入現代社會之中所產生的本土應急反應。到了21世紀,有的人或許還想着回到古代田園農村生活,但現代化不僅是世界的趨勢,更是中國唯一的出路。全世界所有古來社會古老國家以及古老民眾都在走向這條道路之中。

結語

最後問一句:“到底什麼是現代化?難道西化就是現代化嗎?”中國傳統文明能不能在未來煥發新機,中國化能不能成為現代化的引路人?抗日戰爭結束之後中國國家民族危亡的問題得到了解決,但中國未來的問題依舊是困擾,現代化當然是需要的,可是如何進行現代化,進行一個什麼樣的現代化,才會使得中國傳統文明重現生機呢?